Dr.-Karl-Lueger-Platz

| Dr.-Karl-Lueger-Platz | |

|---|---|

| Bezirk | 1., Innere Stadt |

| Benennung | 1926 |

| Benannt nach | Karl Lueger, Bürgermeister |

| Straßenlänge | 306,57 Meter (Umrundung)[1] |

| Gehzeit | 3,69 Minuten |

| Vorherige Bezeichnungen | Glacis und Stubentor, Wollzeile |

Namensgebung und Geschichte

Auf diesem Gebiet lag im Mittelalter das Glacis und das Stubentor. 1858, nach dem Abriss der Stadtmauer, wurde die Wollzeile verlängert, die damit nahtlos in die Weiskirchnerstraße überging. Der Platz wurde 1926, als der ehemalige Dr.-Karl-Lueger-Platz zum heutigen Rathausplatz umbenannt wurde, nach dem Wiener Bürgermeister Lueger benannt. In diesem Jahr wurde auch das Denkmal Luegers aufgestellt. Am nördlichen Rand des Platzes sind noch historische Häuser erhalten (Nummer 5 und 6).

- Alte Ansichten

Das Stubentor, Blick aus dem Jahr 1858 [2]

Blick aus dem Jahr 1910 [3]

Blick aus dem Jahr 1910 [4]

Blick vom Glacis aus dem Jahr 1733[5]

Der umstrittene Bürgermeister Karl Lueger

Dr. Karl Lueger wurde am 24.10.1844 in Wien als Sohn eines Saaldieners geboren. Nach seinem Jus-Studium wurde er schnell politisch aktiv, wobei er mehrfach die Seiten wechselte: Erst war er Anhänger der Demokraten, 1872 trat der dem Landstraßer Bürgerclub bei, 1875 wurde er zum Gemeinderat der Liberalen gewählt. 1895 wurde er schließlich mit der Christlich Sozialen Partei Vizebürgermeister. In der Folge wurde er mehrmals zum Bürgermeister gewählt, der Kaiser bestätigte in jedoch nicht, weil Viele ihn als "demagogischen Umstürzler" betrachteten. Als die Wahl schließlich doch anerkannt wurde, übte er 13 Jahre lang sein Amt aus, und erreichte zahlreiche Neuerungen für Wien:

Er elektrifizierte und verstaatlichte die Straßenbahn, war für den Bau der zweiten Hochquellwasserleitung verantwortlich, kommunalisierte das Gaswerk und die Elektrizitätswerke, baute das Lainzer Versorgungsheim (später Geriatriezentrum Am Wienerwald) und die Heil- und Pflegeanstalt Steinhof (später Otto-Wagner-Spital, Baumgartner Höhe), schuf den Grüngürtel rund um Wien, sie städtische Bestattung, öffentliche Klos, Schulen, Volksbäder, Markthallen und die Zentralsparkasse.

Lueger starb am 10.3.1910 in Wien.

Karl Lueger war jedoch nicht ganz unumstritten - er galt auch als Wegbereiter des modernen Antisemitismus. Hitler sprach von ihm sogar "als einen der größten deutschen Bürgermeister". Eine Bürgerinitiative wünscht deshalb eine Umbenennung des Platzes, eine der Ideen ist die Erinnerung an Nelson Mandela, den südafrikanischen Freiheitskämpfer.

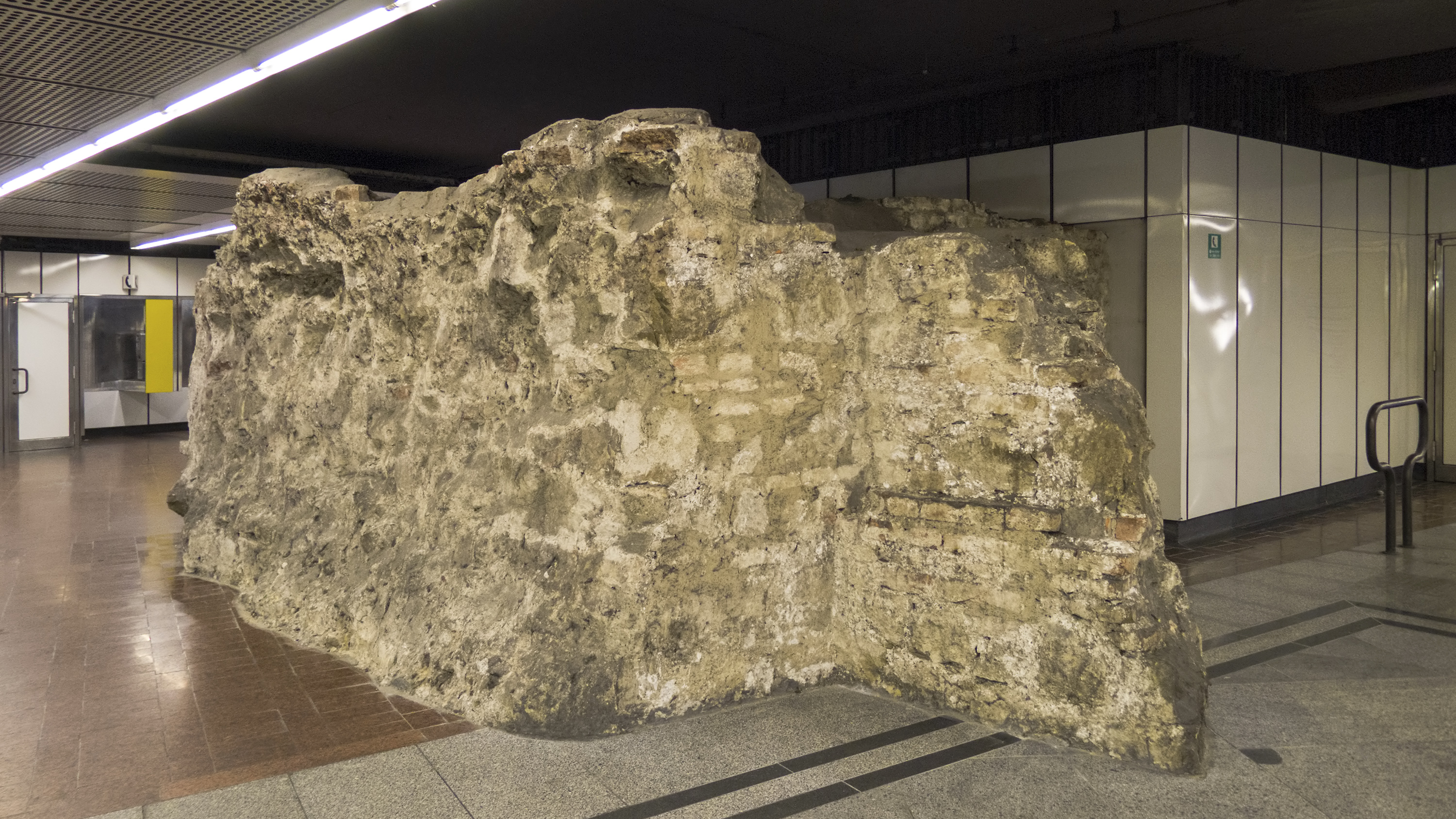

Die Reste der Stadtmauer und das Bronzemodell

An Stelle der heutigen Häuser Dr.-Karl-Lueger-Platz 4/Wollzeile 38 und 39/Stubenbastei 2 verlief im Mittelalter die Stadtmauer mit dem davorliegenden Schutzgraben und dem Stubentor – dieser Teil gehörte zu den ältesten Teilen der Stadtmauer, sie wurden bereits 1195-1250 errichtet. 1555 wurde die Mauer umgebaut, ab da stand man vor einem 25 Meter langen Kastentor mit Glockentürmchen.

Reste dieser Renaissancemauer wurden zwischen 1985 und 1987 beim U-Bahnbau der U3 freigelegt und denkmalpflegerisch gestaltet, sie können besichtigt werden.

Anschaulich gemacht wird die damalige Situation durch mehrere Initiativen: Vor den Resten der Stadtmauer steht ein Bronzemodell dieser ummauerten Altstadt, es wurde 1991 in Italien (Verona) geschaffen, das Kunstwerk trägt daher die Inschrift "Fonderia Bonvicini Verona".

Im Straßenpflaster sind der Turm in schwarzer Farbe und der Grundriss des Tores eingelassen. An den Mauern der Stubenbastei sind Informationstafeln angebracht, in der U-Bahn-Station selbst sind Vitrinen mit historischen Bildern des Stubentores angebracht. Die Station wurde vom Architekten Wilhelm Holzbauer gestaltet und 1991 eröffnet.

- Dr.-Karl-Lueger-Platz

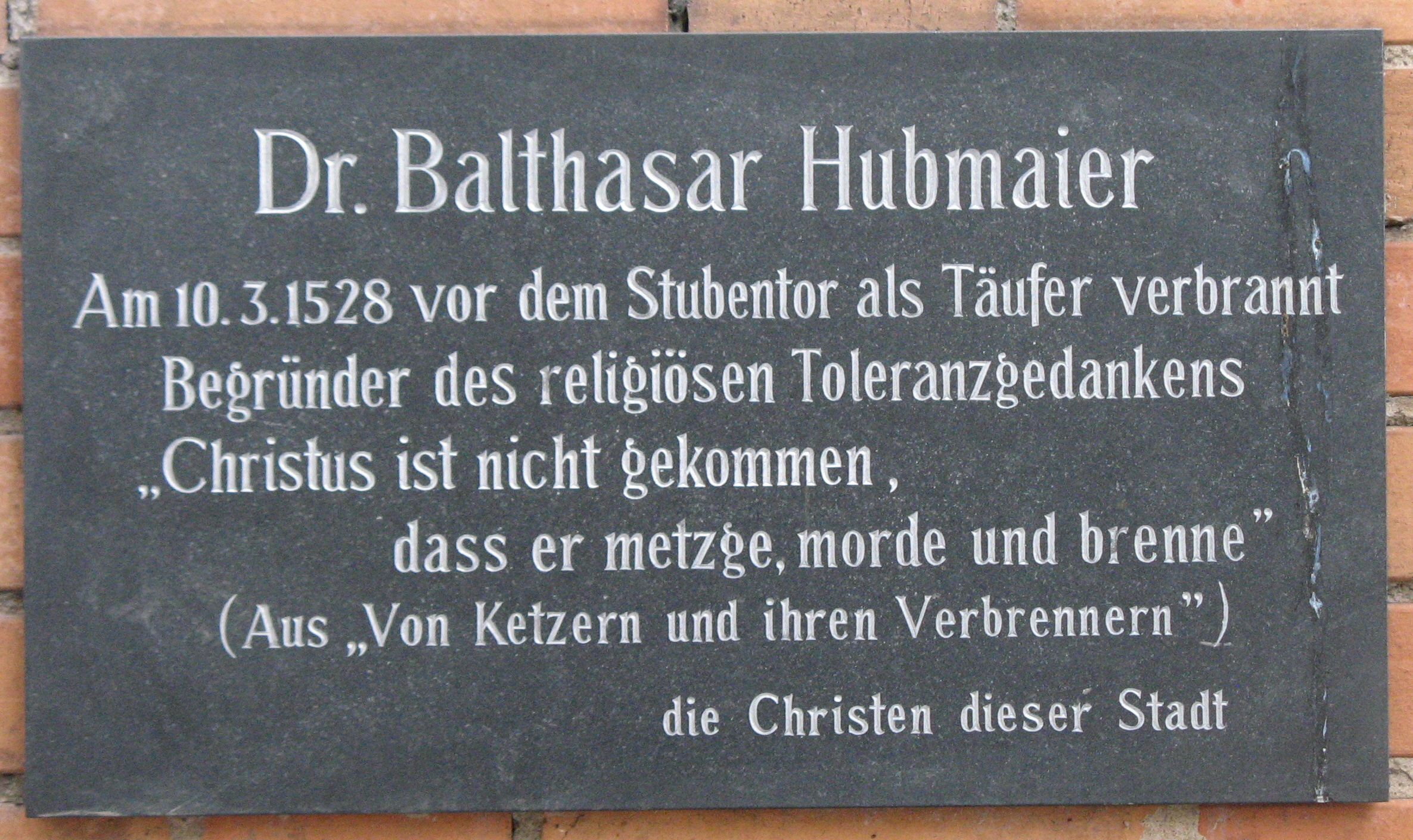

Gedenktafel an Balthasar Hubmaier – ein mittelalterlicher Kriminalfall

Dr. Balthasar Hubmaier

Am 10.3.1528 vor dem Stubentor als Täufer verbrannt.

Begründer des religiösen Toleranzgedankens

„Christus ist nicht gekommen,

dass er metzge, morde und brenne“

(aus „Von Ketzern und ihren Verbrennern“)

die Christen dieser Stadt

| Standort | Dr.-Karl-Lueger-Platz 14 (Nähe Stubentor) |

| Anbringung/Datierung | — |

Eine Gedenktafel erinnert auch an eine Hinrichtung, die hier 1528 stattgefunden hat.

Balthasar Hubmaier war ein Priester, der nach seiner Berufung als Domprediger nach Regensburg, und dort im Rahmen einer Predigt zur Verfolgung von Juden aufrief, er beteiligte sich sogar an der Zerstörung der Synagoge, um an ihrer Stelle eine Kapelle (Zur schönen Maria – er war auch begeisterter Marienverehrer) zu bauen. Da er in Kontakt mit mehreren Humanisten stand und sich intensiv mit den Paulusbriefen und den Reformationsschriften Luthers auseinandersetzte, tendierte er immer mehr zu den evangelischen Kreisen. Er sprach sich gegen die Kindertaufe aus, und fiel in Rom in Ungnade. Über den Umweg Zürich gelangte er schließlich nach Mähren, wo er mehr als 2000 Menschen protestantisch taufte.

Der katholische Erzherzog von Österreich, Ferdinand I., ließ Hubmaier wegen Aufruhrs verhaften und kerkerte ihn in der Burg Kreuzenstein ein. Während der Haft verfasste er noch eine Schrift „Rechenschaft des Glaubens“, in der er sich als Täufer bekannte, was schließlich dazu führte, dass er als Aufrührer und Ketzer verurteilt und am 10.3.1528 vor dem Stubentor auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Seine Ehefrau wurde drei Tage später in der Donau ertränkt. Das Trienter Konzil exkommunizierte ihn als Ketzerfürst, dieses Urteil wurde bis heute nicht aufgehoben.

Denkmäler

Hier befindet sich nicht nur ein Steinmonument, auch ein Natur-Denkmal ist zu finden.

Naturdenkmal

- Alte Platane (Naturdenkmal 756)

| Naturdenkmalnummer | 756 |

| Art | Platane (Platanus × hybrida) |

| Standort | Dr.-Karl-Lueger-Platz (hinter dem Lueger-Denkmal) |

| Unter Schutz seit | 26. April 1994 |

Auf dem Platz, direkt hinter dem Lueger-Denkmal, befindet sich eine große, alte Platane. Sie steht seit 1994 als Naturdenkmal Nr. 756 unter Schutz.

Das Luegerdenkmal

- Dr.-Karl-Lueger-Denkmal

| Enthüllung | 19. September 1926 |

| Künstler | Josef Müllner |

| Material | Bronze (Statue); achteckiger Sockel auf dreistufigem Podest |

Das Denkmal für den ehemaligen Bürgermeister wurde 1913–1916 von Josef Müllner geschaffen, jedoch erst am 19. September 1926 enthüllt. Verzögerungen ergaben sich durch den Ersten Weltkrieg sowie die Standortfrage, denn als geeignete Stelle kam erst der Rathausplatz in Frage. In Auftrag gegeben wurde das Werk von Luegers politischen Freunden.

Auf einem achteckigen Sockel über einem dreistufigen Podest erhebt sich die Bronzestatue. Den Sockel zieren vier Reliefs, die Stationen aus Luegers Wirken symbolisieren. Die überlebensgroßen Figuren zeigen

- einen jungen Arbeiter mit Gasrohr (Kommunalisierung des Gaswerks),

- einen jugendlichen Landarbeiter (Schaffung des Wald- und Wiesengürtels),

- eine trauernde Frau mit Kindern (Witwen- und Waisenfürsorge) und

- einen Greis (Versorgungsheim Lainz). [6]

Häuser des Platzes

- Dr.-Karl-Lueger-Platz 1

- Dr.-Karl-Lueger-Platz 2

- Dr.-Karl-Lueger-Platz 3

- Dr.-Karl-Lueger-Platz 4, 4A, 4B

- Dr.-Karl-Lueger-Platz 5

- Dr.-Karl-Lueger-Platz 6

Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen Wollzeile | Dominikanerbastei | Biberstraße | Parkring | Weiskirchnerstraße | Stubenbastei

Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ Datenquelle: Stadt Wien - data.wien.gv.at

- ↑ k. k. Hof- und Staatsdruckerei Wien (Fotograf), Das Stubentor. (Innenansicht), 1857–1858, Wien Museum Inv.-Nr. 55498/27, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/89266/)

- ↑ Kilophot (K. L.) (Hersteller), Wien, Wollzeile, um 1910, Wien Museum Inv.-Nr. 37649/5, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/99382/)

- ↑ Michael Frankenstein & Comp. (Fotoatelier), 1., Dr.-Karl-Lueger-Platz 1, 2 u. 3 - Wollzeile, um 1870, Wien Museum Inv.-Nr. 78079/244/1, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/134925/)

- ↑ Salomon Kleiner (Zeichner), Johann August Corvinus (Kupferstecher), Johann Andreas d. Ä. Pfeffel (Verleger), "Prospect über dem Stuben Thor" (Wollzeile), aus: Wahrhafte und genaue Abbildung (...), 3. Teil, Abb. 21 , 1733, Wien Museum Inv.-Nr. 105459, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/180464/)

- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 4., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 112

![Das Stubentor, Blick aus dem Jahr 1858 [2]](/images/4/45/Stubentor_Wien_Museum_Online.jpg)

![Blick aus dem Jahr 1910 [3]](/images/d/d4/Dr.-Karl-Lueger-Platz_Wien_Museum_Online.jpg)

![Blick aus dem Jahr 1910 [4]](/images/d/d8/Dr.-Karl-Lueger-Platz_1_2_3_Wien_Museum_Online.jpg)

![Blick vom Glacis aus dem Jahr 1733[5]](/images/1/12/Dr.-Karl-Lueger-Platz_Glacis_Wien_Museum_Online.jpg)