Karlsplatz: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[File:Karlsplatz5.JPG | {| class="wikitable" style="margin: auto" | ||

!colspan="2"| {{PAGENAME}} | |||

[[File:Karlsplatz5.JPG|300px]] | |||

<div style="font-size: 10px; text-align: center">[[Noch keine Abbildung. Wollen Sie ein Bild bereit stellen?]] [[Kategorie:Bild fehlt]]</div> | |||

|- | |||

| <span style="color:#FF1493;">Bezirk</span> | |||

| <span style="color:#FF1493;>4., Wieden</span> | |||

|- | |||

| Benennung | |||

| 1899 | |||

|- | |||

| Benannt nach | |||

| Kaiser Karl VI., Karlskirche | |||

|- | |||

| Straßenlänge in Metern | |||

| 464,37 <ref>Datenquelle: Stadt Wien - data.wien.gv.at</ref> | |||

|- | |||

| Gehzeit in Minuten | |||

| 5,59 | |||

|- | |||

| Vorherige Bezeichnungen | |||

| keine - Glacis | |||

|- | |||

!colspan="2"| <mockingbird.map coordinates="48.200077312610006, 16.36851257327181"> | |||

<mockingbird.on-map coordinates="48.200077312610006, 16.36851257327181" type="marker" /> | |||

</mockingbird.map> | |||

|} | |||

== Namensgebung und Geschichte == | == Namensgebung und Geschichte == | ||

| Zeile 8: | Zeile 36: | ||

Noch vor einer dichteren Besiedlung verlief hier schon der Wienfluss. Da hier Gesteinsschichten aneinander trafen, die von unterschiedlicher Durchlässigkeit waren, machte der Fluss hier einige Biegungen, floss langsamer und schuf kleine fruchtbare Inseln. In der entstehenden Aulandschaft entwickelte sich eine wertvolle Flora und Fauna, die den Bewohnern im Umkreis ausreichend Nahrung bot, sie wurde zum Jagdgebiet. Eine sesshafte Besiedelung wurde jedoch durch immer wieder drohende Überschwemmungen verhindert. Die Auwälder wurden erst durch die Römer niedergeholzt, diese errichteten auch eine Holzbrücke auf die Wiedner Hauptstraße, die bereits damals genutzt wurde. In der Gegend wurde ein römischer Friedhof angelegt, man fand hier zahlreiche Grabdenkmäler. | Noch vor einer dichteren Besiedlung verlief hier schon der Wienfluss. Da hier Gesteinsschichten aneinander trafen, die von unterschiedlicher Durchlässigkeit waren, machte der Fluss hier einige Biegungen, floss langsamer und schuf kleine fruchtbare Inseln. In der entstehenden Aulandschaft entwickelte sich eine wertvolle Flora und Fauna, die den Bewohnern im Umkreis ausreichend Nahrung bot, sie wurde zum Jagdgebiet. Eine sesshafte Besiedelung wurde jedoch durch immer wieder drohende Überschwemmungen verhindert. Die Auwälder wurden erst durch die Römer niedergeholzt, diese errichteten auch eine Holzbrücke auf die Wiedner Hauptstraße, die bereits damals genutzt wurde. In der Gegend wurde ein römischer Friedhof angelegt, man fand hier zahlreiche Grabdenkmäler. | ||

Der Wienfluss wurde als Holzschwämme genutzt, das im Wienerwald geschlägerte Holz trieb bis hier her und wurde am Karlsplatz gelagert. Das führte dazu, dass der Karlsplatz schon früh ein Verkehrsknotenpunkt wurde. Erst im 5. Jahrhundert, als sich die Römer aus Vindobona zurückzogen, verfielen die Bauten - die Holzbrücke wurde weiter genutzt. Im Mittelalter, zur Zeit der Babenberger, entwickelten sich in der Gegend zahlreiche Mühlen, Brauereien und Gasthäuser, die Großteils von den beiden hier liegenden Spitälern, dem Bürgerspital und dem Heiligengeistspital, betrieben wurden. Die Spitäler wurden während der Ersten Türkenbelagerung 1529 | Der Wienfluss wurde als Holzschwämme genutzt, das im Wienerwald geschlägerte Holz trieb bis hier her und wurde am Karlsplatz gelagert. Das führte dazu, dass der Karlsplatz schon früh ein Verkehrsknotenpunkt wurde. Erst im 5. Jahrhundert, als sich die Römer aus Vindobona zurückzogen, verfielen die Bauten - die Holzbrücke wurde weiter genutzt. Im Mittelalter, zur Zeit der Babenberger, entwickelten sich in der Gegend zahlreiche Mühlen, Brauereien und Gasthäuser, die Großteils von den beiden hier liegenden Spitälern, dem Bürgerspital und dem Heiligengeistspital, betrieben wurden. Die Spitäler wurden während der Ersten Türkenbelagerung 1529 niedergebrannt. | ||

1529 fanden am Karlsplatz heftige Kampfhandlungen statt - die Türken belagerten Wien. Man machte das Gebiet danach zu einem Sperrgebiet für die Bebauung (Glacis), 1643 kaufte Graf Starhemberg das Areal. Zwischen 1716 und 1739 wurde (bereits auf Gebiet des 4. Bezirks) die Karlskirche erbaut. Etwa zu dieser Zeit wandelte sich die Gegend zu einem Erholungsgebiet. Die Wiener wandelten zwischen Alleen, der Wienfluss wurde reguliert. | |||

Seit den 1960er Jahren bietet der Karlsplatz Raum für experimentelle Kunstobjekte. in den letzten Jahren werden hier auch Festivals, Märkte und Konzerte abgehalten. | |||

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich am Karlsplatz ein Schwarzmarkt, später war hier - bis Mitte der 2000er Jahre - ein Drogenumschlagsplatz. | |||

== Elisabethbrücke == | |||

=== Die alte Wienbrücke, auch Steinbrücke === | |||

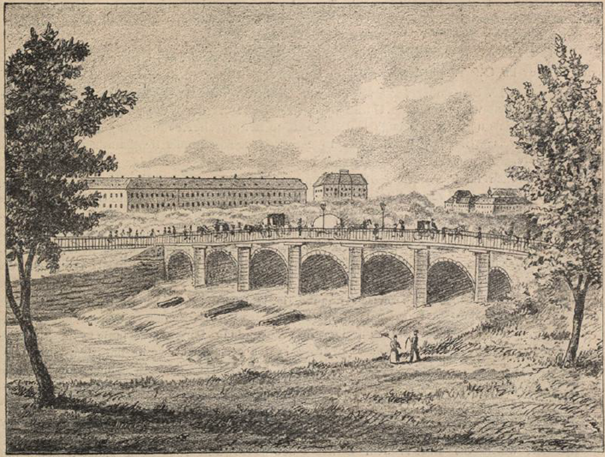

[[File:Die alte Wienbrücke 1821, Kisch, S. 17.png|thumb|center|300px|Die alte Wienbrücke, Blick 1821<ref>Wilhelm Kisch: Die alten Strassen und Plätze von Wien's Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser: ein Beitrag zur Culturgeschichte Wiens mit Rücksicht auf vaterländische Kunst, Architektur, Musik und Literatur. Band 2. Verlag von Oskar Frank's Nachfolger Robert Friedlaender, 1895, Wien. S. 17</ref>]] | |||

Schon im Mittelalter führte hier eine Brücke vom alten Wien in die Vorstadt. Ursprünglich aus Holz, wurde sie 1400 durch eine Steinbrücke aus festen Quardersteinen ersetzt. Damals war sie ein monumentales Bauwerk, immerhin erstreckte sie sich über zwei Landpfeiler und acht Mittelpfeiler, was belegt, dass der Wienfluss zu dieser Zeit deutlich mehr Wasser als heute hatte. | |||

Die Brücke hatte einen Fahrstreifen und einen Gehweg, beide waren durch eine Mauer getrennt, auf der sich fünf steinerne Bildsäulen befunden hatten. Die imposanteste war das "Bäckerkreuz", eine gotische Kreuzsäule, an deren Spitze sich eine Muttergottes befand. Die hier angebrachte Inschrift besagte: "Das Kreuz haben machen lassen ein löbl. Handwerch der Becken und Becken-Knecht aus ihrer Zech zu Wien in die Ehre Gottes und seiner lieben Mutter, da man zeit nach Christi Geburth 1414 Jahr und hernach wiederumben renoviert an 1600 den 25. Juni; Ren. 1691. A. 17578 I.B.". An der anderen Seite war ein Spruch eingraviert worden: | |||

"O Christ, wenn du dies Kreuz siehst an, | |||

So sag Gott Dank in dem Fürgang. | |||

Wegen der edlen Festung Rab, | |||

Die uns der Türk hat drungen ab, | |||

Im September 94 wieder | |||

aber im 98 Jahr | |||

Im Marti wieder hat einnehmen lassen | |||

Sei Lob, Ehr und Preis im höchsten Thron" | |||

Der Spruch war im Auftrag von Rudolph II. nach der Wiedereroberung der Stadt Raab durch Schwarzenberg im Jahr 1598 angebracht worden. <ref>Wilhelm Kisch: Die alten Strassen und Plätze von Wien's Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser: ein Beitrag zur Culturgeschichte Wiens mit Rücksicht auf vaterländische Kunst, Architektur, Musik und Literatur. Band 2. Verlag von Oskar Frank's Nachfolger Robert Friedlaender, 1895, Wien. S. 15</ref> | |||

Das Marienbild verschwand 1772, die Säule wurde wegen Baufälligkeit abgetragen und bei einem "Wächterhaus" wieder aufgestellt. | |||

Am 5.6.1741 verwüstete ein Hochwasser die am Wienfluss gelegenen Bauten und auch die Brücke wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass Maria Theresia die Regulierung des Flusses befahl. Da Vorhaben scheiterte an den Kosten, erst 1784 nahm man die Regulierung in Angriff. | |||

=== Die neue Brücke, Elisabethbrücke === | |||

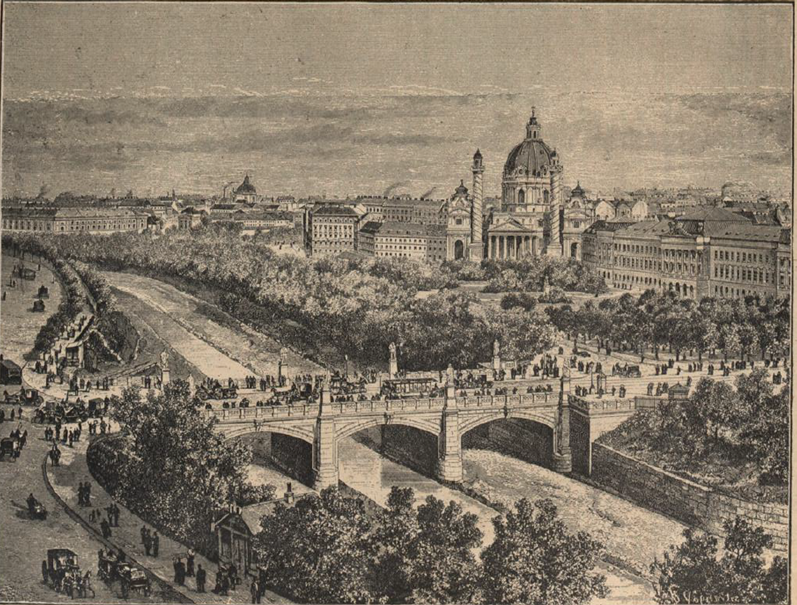

[[File:Elisabethbrücke 1854, Kisch S. 19.png|thumb|center|300px|Die Elisabethbrücke, Blick 1854<ref>Wilhelm Kisch: Die alten Strassen und Plätze von Wien's Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser: ein Beitrag zur Culturgeschichte Wiens mit Rücksicht auf vaterländische Kunst, Architektur, Musik und Literatur. Band 2. Verlag von Oskar Frank's Nachfolger Robert Friedlaender, 1895, Wien. S. 19</ref>]] | |||

1854 wurde statt der Steinbrücke die Elisabethbrücke erbaut, die den 1. mit dem 4. Bezirk verband. Architekt der Brücke war Ludwig Förster, der zahlreiche Gebäude in Wien geschaffen hatte. <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/1061.htm</ref> | |||

Die feierliche Eröffnung der Brücke fand am 23. April zu Ehren des Einzugs der bayrischen Prinzessin Elisabeth statt, die einen Tag später Kaiser Franz Joseph I. heiratete und damit zu Kaiserin Sisi wurde. Zu Ehren dieser ersten Passantin wurde die Brücke auch benannt. | |||

[[File:Elisabethbrücke,Poledne .jpg|thumb|250px|Die Elisabethbrücke, Aquarell von F. Poledne, 1897, Wien Museum]] | |||

Die breite Brücke wurde 1867 durch Marmorstatuen bedeutender Persönlichkeiten aus der österreichischen Geschichte geschmückt, was ihr ein noch prunkvolleres Aussehen verlieh. <ref>Wiener Geschichtsblätter, Wien Archiv, Tradition und Volksleben, Blatt W06052</ref> | |||

Als der Fluss eingewölbt wurde (1895-1902), wurde die Brüche abgebrochen. Die Marmorstatuen wurden zur Stadtbahnstation Karlsplatz transferiert, wo sie jedoch durch den Ruß der Dampfloks derart verschmutzt wurden, dass sie im Volksmund bald "Die acht Rauchfangkehrer" hießen. Es handelt sich dabei um: | |||

* Herzog Heinrich II. Jasomirgott (von Franz Melnitzky) | |||

* [[Rudolfdenkmal|Herzog Rudolf IV. der Stifter]] (von Josef Gasser) | |||

* Rüdiger Graf Starhemberg (von Johann B. Feßler) | |||

* Johann Bernhard Fischer von Erlach (von Josef Cesar). | |||

* Herzog Leopold VI. der Glorreiche (von Johann Preleuthner) | |||

* Niklas Graf Salm (von Matthias Purkarthofer) | |||

* Bischof Leopold Graf Kollonitsch (von Vinzenz Pilz) | |||

* Joseph von Sonnenfels (von Hanns Gasser). | |||

Seit 1902 sind sie daher auf der Promenade zwischen dem Rathaus und dem Burgtheater im [[Rathauspark]] aufgestellt. | |||

=== Otto Wagner - Stadtbahnstationen === | |||

Die ehemaligen Stadtbahnstationen, die nach Plänen von Otto Wagner ausgeführt wurden, werden heute als U-Bahn-Stationen genutzt. | |||

=== Wien Museum - Das Historische Museum === | |||

Die Baupläne zum Museum hatte Otto Wagner entworfen. Realisiert wurde das Haus allerdings erst 1959. | |||

=== Neugestaltung durch den U-Bahnbau === | |||

Zwischen 1968 und 1978 wurde der gesamte Platz und die unterirdischen Passagen durch Kurt Schlauss neu gestaltet. Es entstanden Fußgeherpassagen (Gestaltung durch Johann Staber), eine Ladenstraße, die Leitstelle für die U-Bahn, U-Bahn-Steige der Linien U1, U2, U4, und die Trafostation der U-Bahn. | |||

An Schlauss erinnert auch eine Gedenktafel in der Passage. | |||

<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 2 caption = "Gedenktafel Schlauss ."> | |||

File:Wien01 Karlplatz U-Bahn-Passage 2018-02-15 GuentherZ GD Schlauss 0598.jpg|Originaltafel | |||

Datei:GT Kurt Schlauss Text.jpg|Transkription | |||

</gallery> | |||

== Kunst im öffentlichen Raum == | |||

=== Brahms-Denkmal === | |||

{| class="prettytable" width="100%" | |||

Im Resselpark am Karlsplatz ist das Denkmal des Komponisten [[Johannes Brahms]] zu finden. | |||

[[File:JohannesBrahms Statue Kalrlsplatz Vienna.jpg|250px|thumb|left]] | |||

'''Enhüllung''': 1908<br /> | |||

'''Künstler''': Rudolf Weyr<br /> | |||

<br /> | |||

Anlässlich des 75 Geburtstage von Johannes Brahms am 7.5.1908 wurde das Denkmal enthüllt. | |||

Zu seinen Füßen räkelt sich die leierspielende Muse der Tonkunst, Euterpe. | |||

|} | |||

== Gedenkstein == | |||

2021 wurde hier, vor dem Wien Museum, ein Gedenkstein für Abdu'l-Bahá aufgestellt. | |||

{| class="wikitable" width="100%" | |||

! Gedenkstein | |||

! Text der Tafel | |||

|- | |||

| [[Datei:Monument 'Abdu'l-Bahá, Karlsplatz 02.jpg|250 px]] | |||

| | |||

<div style="text-align:center; border:2px darkred outset; padding:0px 2px; font-style:italic; font-size:90%; width:400px;overflow:auto; white-space:nowrap;text-transform:none; font-variant:none"> <p> | |||

„Wenn ein Kriegsgedanke kommt,<br /> | |||

so widersteht ihm<br /> | |||

mit einem stärkeren<br /> | |||

Gedanken des Friedens.“<br /> | |||

<br /> | |||

'Abdu'l-Bahá<br /> | |||

(1844 - 1921)<br /> | |||

<br /> | |||

Bekannt als „Botschafter des Friedens“<br /> | |||

besuchte 'Abdu'l-Bahá 1913 Wien.<br /> | |||

</p> | |||

</div> | |||

|} | |||

== Häuser des Platzes == | == Häuser des Platzes == | ||

Im 1. Bezirk: | |||

* [[Karlsplatz 1]] | * [[Karlsplatz 1]] | ||

* [[Karlsplatz 2]] | * [[Karlsplatz 2]] | ||

* [[Karlsplatz 3]] | * [[Karlsplatz 3]] | ||

* [[Karlsplatz 4]] | * [[Karlsplatz 4]] - Handelsakademie | ||

* [[Karlsplatz 5]] | * [[Karlsplatz 5]] - Künstlerhaus | ||

* [[Karlsplatz 6]] | * [[Karlsplatz 6]] - Musikverein | ||

Im 4. Bezirk: | |||

* [[Karlsplatz 8]] | |||

* [[Karlsplatz 9]] | |||

* [[Karlsplatz 10]] = [[Karlskirche]] | |||

* [[Karlsplatz 11]] | |||

* [[Karlsplatz 12-13]] | |||

* [[Karlsplatz 14]] | |||

* [[Karlsplatz 14A]] | |||

---- | ---- | ||

Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen [[Friedrichstraße]] | [[Kärntner Straße]] | [[Operngasse]] | [[Akademiestraße]] | [[Musikvereinsplatz]] | [[Canovagasse]] | | |||

[[Maderstraße]] | [[Symphonikerstraße]] | [[Mattiellistraße]] | [[Hoyosgasse]] | [[Kreuzherrengasse]] | [[Argentinierstraße]] | [[Karlsgasse]] | [[Resselgasse]] | [[Wiedner Hauptstraße]] | [[Resselgasse]] | [[Treitlstraße]] | [[Rechte Wienzeile]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Straßennamen]] | |||

[[Kategorie:4. Bezirk - Straßennamen]] | |||

[[Kategorie:4. Bezirk - Gedenktafeln]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Denkmäler]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | |||

[[Kategorie:Architekten:Kurt Schlauss]] | |||

[[Kategorie:Architekten:Johann Staber]] | |||

[[Kategorie:Architekten:Ludwig Förster]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - verschwundenes Wien]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Brücken]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Kunst im öffentlichen Raum]] | |||

== Quellen == | |||

Aktuelle Version vom 25. April 2025, 05:26 Uhr

| Karlsplatz | |

|---|---|

| Bezirk | 4., Wieden |

| Benennung | 1899 |

| Benannt nach | Kaiser Karl VI., Karlskirche |

| Straßenlänge in Metern | 464,37 [1] |

| Gehzeit in Minuten | 5,59 |

| Vorherige Bezeichnungen | keine - Glacis |

Namensgebung und Geschichte

Der Platz entstand erst zwischen 1894 und 1900, damals wölbte man den Wienfluss ein, das freie Gelände entstand. Die Bennenung erfolgt 1899 nach dem römischen Kaiser Karl VI. (1685-1740), in dessen Regierungszeit der Erlass der Pragmatischen Sanktion fiel. Diese besagte, dass auch Frauen in die Thronfolge eintreten konnten, wenn kein männlicher Nachkomme vorhanden war. 1713 - nach dem Pestjahr - gelobte Karl die Erbauung einer Kirche, die seinem Namenspatron, Karl Borromäus, geweiht werden sollte.

Erste Besiedlung des Gebiets

Noch vor einer dichteren Besiedlung verlief hier schon der Wienfluss. Da hier Gesteinsschichten aneinander trafen, die von unterschiedlicher Durchlässigkeit waren, machte der Fluss hier einige Biegungen, floss langsamer und schuf kleine fruchtbare Inseln. In der entstehenden Aulandschaft entwickelte sich eine wertvolle Flora und Fauna, die den Bewohnern im Umkreis ausreichend Nahrung bot, sie wurde zum Jagdgebiet. Eine sesshafte Besiedelung wurde jedoch durch immer wieder drohende Überschwemmungen verhindert. Die Auwälder wurden erst durch die Römer niedergeholzt, diese errichteten auch eine Holzbrücke auf die Wiedner Hauptstraße, die bereits damals genutzt wurde. In der Gegend wurde ein römischer Friedhof angelegt, man fand hier zahlreiche Grabdenkmäler.

Der Wienfluss wurde als Holzschwämme genutzt, das im Wienerwald geschlägerte Holz trieb bis hier her und wurde am Karlsplatz gelagert. Das führte dazu, dass der Karlsplatz schon früh ein Verkehrsknotenpunkt wurde. Erst im 5. Jahrhundert, als sich die Römer aus Vindobona zurückzogen, verfielen die Bauten - die Holzbrücke wurde weiter genutzt. Im Mittelalter, zur Zeit der Babenberger, entwickelten sich in der Gegend zahlreiche Mühlen, Brauereien und Gasthäuser, die Großteils von den beiden hier liegenden Spitälern, dem Bürgerspital und dem Heiligengeistspital, betrieben wurden. Die Spitäler wurden während der Ersten Türkenbelagerung 1529 niedergebrannt.

1529 fanden am Karlsplatz heftige Kampfhandlungen statt - die Türken belagerten Wien. Man machte das Gebiet danach zu einem Sperrgebiet für die Bebauung (Glacis), 1643 kaufte Graf Starhemberg das Areal. Zwischen 1716 und 1739 wurde (bereits auf Gebiet des 4. Bezirks) die Karlskirche erbaut. Etwa zu dieser Zeit wandelte sich die Gegend zu einem Erholungsgebiet. Die Wiener wandelten zwischen Alleen, der Wienfluss wurde reguliert.

Seit den 1960er Jahren bietet der Karlsplatz Raum für experimentelle Kunstobjekte. in den letzten Jahren werden hier auch Festivals, Märkte und Konzerte abgehalten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich am Karlsplatz ein Schwarzmarkt, später war hier - bis Mitte der 2000er Jahre - ein Drogenumschlagsplatz.

Elisabethbrücke

Die alte Wienbrücke, auch Steinbrücke

Schon im Mittelalter führte hier eine Brücke vom alten Wien in die Vorstadt. Ursprünglich aus Holz, wurde sie 1400 durch eine Steinbrücke aus festen Quardersteinen ersetzt. Damals war sie ein monumentales Bauwerk, immerhin erstreckte sie sich über zwei Landpfeiler und acht Mittelpfeiler, was belegt, dass der Wienfluss zu dieser Zeit deutlich mehr Wasser als heute hatte.

Die Brücke hatte einen Fahrstreifen und einen Gehweg, beide waren durch eine Mauer getrennt, auf der sich fünf steinerne Bildsäulen befunden hatten. Die imposanteste war das "Bäckerkreuz", eine gotische Kreuzsäule, an deren Spitze sich eine Muttergottes befand. Die hier angebrachte Inschrift besagte: "Das Kreuz haben machen lassen ein löbl. Handwerch der Becken und Becken-Knecht aus ihrer Zech zu Wien in die Ehre Gottes und seiner lieben Mutter, da man zeit nach Christi Geburth 1414 Jahr und hernach wiederumben renoviert an 1600 den 25. Juni; Ren. 1691. A. 17578 I.B.". An der anderen Seite war ein Spruch eingraviert worden:

"O Christ, wenn du dies Kreuz siehst an, So sag Gott Dank in dem Fürgang. Wegen der edlen Festung Rab, Die uns der Türk hat drungen ab, Im September 94 wieder aber im 98 Jahr Im Marti wieder hat einnehmen lassen Sei Lob, Ehr und Preis im höchsten Thron"

Der Spruch war im Auftrag von Rudolph II. nach der Wiedereroberung der Stadt Raab durch Schwarzenberg im Jahr 1598 angebracht worden. [3]

Das Marienbild verschwand 1772, die Säule wurde wegen Baufälligkeit abgetragen und bei einem "Wächterhaus" wieder aufgestellt.

Am 5.6.1741 verwüstete ein Hochwasser die am Wienfluss gelegenen Bauten und auch die Brücke wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass Maria Theresia die Regulierung des Flusses befahl. Da Vorhaben scheiterte an den Kosten, erst 1784 nahm man die Regulierung in Angriff.

Die neue Brücke, Elisabethbrücke

1854 wurde statt der Steinbrücke die Elisabethbrücke erbaut, die den 1. mit dem 4. Bezirk verband. Architekt der Brücke war Ludwig Förster, der zahlreiche Gebäude in Wien geschaffen hatte. [5]

Die feierliche Eröffnung der Brücke fand am 23. April zu Ehren des Einzugs der bayrischen Prinzessin Elisabeth statt, die einen Tag später Kaiser Franz Joseph I. heiratete und damit zu Kaiserin Sisi wurde. Zu Ehren dieser ersten Passantin wurde die Brücke auch benannt.

Die breite Brücke wurde 1867 durch Marmorstatuen bedeutender Persönlichkeiten aus der österreichischen Geschichte geschmückt, was ihr ein noch prunkvolleres Aussehen verlieh. [6] Als der Fluss eingewölbt wurde (1895-1902), wurde die Brüche abgebrochen. Die Marmorstatuen wurden zur Stadtbahnstation Karlsplatz transferiert, wo sie jedoch durch den Ruß der Dampfloks derart verschmutzt wurden, dass sie im Volksmund bald "Die acht Rauchfangkehrer" hießen. Es handelt sich dabei um:

- Herzog Heinrich II. Jasomirgott (von Franz Melnitzky)

- Herzog Rudolf IV. der Stifter (von Josef Gasser)

- Rüdiger Graf Starhemberg (von Johann B. Feßler)

- Johann Bernhard Fischer von Erlach (von Josef Cesar).

- Herzog Leopold VI. der Glorreiche (von Johann Preleuthner)

- Niklas Graf Salm (von Matthias Purkarthofer)

- Bischof Leopold Graf Kollonitsch (von Vinzenz Pilz)

- Joseph von Sonnenfels (von Hanns Gasser).

Seit 1902 sind sie daher auf der Promenade zwischen dem Rathaus und dem Burgtheater im Rathauspark aufgestellt.

Otto Wagner - Stadtbahnstationen

Die ehemaligen Stadtbahnstationen, die nach Plänen von Otto Wagner ausgeführt wurden, werden heute als U-Bahn-Stationen genutzt.

Wien Museum - Das Historische Museum

Die Baupläne zum Museum hatte Otto Wagner entworfen. Realisiert wurde das Haus allerdings erst 1959.

Neugestaltung durch den U-Bahnbau

Zwischen 1968 und 1978 wurde der gesamte Platz und die unterirdischen Passagen durch Kurt Schlauss neu gestaltet. Es entstanden Fußgeherpassagen (Gestaltung durch Johann Staber), eine Ladenstraße, die Leitstelle für die U-Bahn, U-Bahn-Steige der Linien U1, U2, U4, und die Trafostation der U-Bahn.

An Schlauss erinnert auch eine Gedenktafel in der Passage.

- Gedenktafel Schlauss .

Kunst im öffentlichen Raum

Brahms-Denkmal

Im Resselpark am Karlsplatz ist das Denkmal des Komponisten Johannes Brahms zu finden.Enhüllung: 1908

Künstler: Rudolf Weyr

Anlässlich des 75 Geburtstage von Johannes Brahms am 7.5.1908 wurde das Denkmal enthüllt.

Zu seinen Füßen räkelt sich die leierspielende Muse der Tonkunst, Euterpe.

Gedenkstein

2021 wurde hier, vor dem Wien Museum, ein Gedenkstein für Abdu'l-Bahá aufgestellt.

Häuser des Platzes

Im 1. Bezirk:

- Karlsplatz 1

- Karlsplatz 2

- Karlsplatz 3

- Karlsplatz 4 - Handelsakademie

- Karlsplatz 5 - Künstlerhaus

- Karlsplatz 6 - Musikverein

Im 4. Bezirk:

- Karlsplatz 8

- Karlsplatz 9

- Karlsplatz 10 = Karlskirche

- Karlsplatz 11

- Karlsplatz 12-13

- Karlsplatz 14

- Karlsplatz 14A

Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen Friedrichstraße | Kärntner Straße | Operngasse | Akademiestraße | Musikvereinsplatz | Canovagasse | Maderstraße | Symphonikerstraße | Mattiellistraße | Hoyosgasse | Kreuzherrengasse | Argentinierstraße | Karlsgasse | Resselgasse | Wiedner Hauptstraße | Resselgasse | Treitlstraße | Rechte Wienzeile

Quellen

- ↑ Datenquelle: Stadt Wien - data.wien.gv.at

- ↑ Wilhelm Kisch: Die alten Strassen und Plätze von Wien's Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser: ein Beitrag zur Culturgeschichte Wiens mit Rücksicht auf vaterländische Kunst, Architektur, Musik und Literatur. Band 2. Verlag von Oskar Frank's Nachfolger Robert Friedlaender, 1895, Wien. S. 17

- ↑ Wilhelm Kisch: Die alten Strassen und Plätze von Wien's Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser: ein Beitrag zur Culturgeschichte Wiens mit Rücksicht auf vaterländische Kunst, Architektur, Musik und Literatur. Band 2. Verlag von Oskar Frank's Nachfolger Robert Friedlaender, 1895, Wien. S. 15

- ↑ Wilhelm Kisch: Die alten Strassen und Plätze von Wien's Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser: ein Beitrag zur Culturgeschichte Wiens mit Rücksicht auf vaterländische Kunst, Architektur, Musik und Literatur. Band 2. Verlag von Oskar Frank's Nachfolger Robert Friedlaender, 1895, Wien. S. 19

- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/1061.htm

- ↑ Wiener Geschichtsblätter, Wien Archiv, Tradition und Volksleben, Blatt W06052