Barbaragasse 1: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

<mockingbird.Aside no-header> | |||

<mockingbird.header #header:#a80f11>Das Gebäude</mockingbird.header> | |||

<mockingbird.image wiki="Wien - Baukomplex, Postgasse 8, 10, 12.JPG" /> | |||

<mockingbird.content> | |||

;<span style="color:#B40404;">Bezirk</span> | |||

<span style="color:#B40404;>1., Innere Stadt</span> | |||

;Aliasadressen | |||

: =[[Barbaragasse]] 1 | |||

: =[[Postgasse]] 8-12 | |||

: =[[Dominikanerbastei]] 9-13 | |||

: =[[Auwinkel]] 2 | |||

; Konskriptionsnummer | |||

: vor 1862: '''661, 662, 663, 644, 665, 666''' | |||

: vor 1821: '''704, 705, 706, 707, 708, 709, 710''' | |||

: vor 1795: '''718, 719, 720, 721, 722, 723''' | |||

; Baujahr | |||

: tw. 1573 | |||

;Umbau | |||

: 1849 | |||

; Architekten (Bau) | |||

: unbekannt | |||

; Umbau | |||

: [[Paul Sprenger]], [[Franz Schebek]], [[Joseph Mauritius Stumme]] | |||

</mockingbird.content> | |||

<mockingbird.map coordinates="48.21004948170282, 16.37910352849941"> | |||

<mockingbird.on-map coordinates="48.21004948170282, 16.37910352849941" type="marker" /> | |||

</mockingbird.map> | |||

<mockingbird.content-license license="cc-by-sa" /> | |||

</mockingbird.aside> | |||

__TOC__ | |||

== Ehem. Barbarakloster, heute Teil des Hauptpostamts - Architektur und Geschichte == | |||

[[File:Dominkanerbaste1 11 - 13 Wien Museum.jpg|thumb|left|K. k. Haupt-Postamt, Dominikanerbastei 11-13<ref>Carl (Karl) Ledermann jun. (Hersteller), K. k. Haupt-Postamt, Dominikanerbastei, Wien I., um 1898, Wien Museum Inv.-Nr. 182823, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/841062/)</ref>]] | |||

Das große Gebäude (es umfasst eine Grundfläche von 6.960 Quadratmetern) ist aus mehreren Einzelhäusern zusammengewachsen - es hat daher bis heute sechs Hausnummern für die jeweiligen Bauteile. Eingebettet ist die [[Barbarakirche]]. | |||

Das Gebäude in seiner heutigen Form entstand durch den Umbau, den [[Paul Sprenger]] für die Hauptpost durchgeführt hatte. Er intergierte dabei alte Baubestände und vereinheitlichte die Fassaden. | |||

== Gedenktafel == | |||

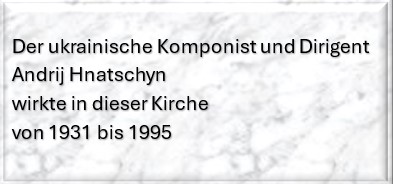

An der Fassade der Kirche wird in zwei Sprachen an den Komponisten Andrij Hnatschin erinnert. | |||

Weiters finden sich hier Gedenktafeln für die Ukrainische Freie Universität, die Gefallenen des ersten Weltkrieges und eine Tafel für Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen: | |||

<gallery mode="packed-hover" widths = 200px heights = 200px perrow = 2 caption = "Gedenktafel Andrij Hnatschin"> | |||

File:Andrii Hnatyshyn Wien.JPG | |||

File:GT HnatschynText.jpg | |||

</gallery> | |||

== Kunst im öffentlichen Raum == | |||

== Denkmal für Iwan Franko == | === Denkmal für Iwan Franko === | ||

[[File:GuentherZ 2007-02-22 2710 Postgasse Franko.jpg|thumb|200px|left| | |||

| | |||

'''Datierung''': 1999<br /> | '''Datierung''': 1999<br /> | ||

'''Künstler''': Liubomir Yaremchuk<br /> | '''Künstler''': Liubomir Yaremchuk<br />]] | ||

Rechts vom Eingang der Barbarakirche steht eine Metallbüste. | |||

[[ | Sie stellt den ukrainischen Dichter [[Iwan Franko]] dar, der während seines Wienaufenthalts in der [[Wipplingerstraße 24-26]] gewohnt hatte (siehe dort: Gedenktafel). | ||

Die Inschrift auf der Stele lautet: "''Iwan Franko, ukrainischer Schriftsteller und Philosoph, 1856-1916''". | |||

== Vorgängerhäuser == | == Vorgängerhäuser == | ||

Ab 1652 wurde das Haus als Barbarastift genutzt. Lange Zeit standen hier jedoch sieben kleinere Häuser, eines der Vorgängerhäuser war das Biberhaus, in dem der Alchemist und Schattenspieler Khünell wohnte. | |||

=== Der Alchemist Khünnel === | === Der Alchemist Khünnel, ehem. Haus 661 === | ||

[[File:Mystik Symbol.jpg|left|90px]]Früher stand hier das Biberhaus, auch "Zum Biber" (Haus 661). Es erlangte im Alten Wien eine gewisse Berühmtheit, da hier Ende des 17. Jahrhunderts der Taschenspieler und Alchemist Khünnel wohnte. Die Bevölkerung betrachtete den bleichen Mann mit dem schwarzen Bart mit sehr kritischen Augen, zumal aus seinem Haus seltsame Gerüche und rosa Dämpfe kamen. Die Zurückhaltung wandelte sich in Angst, wenn in Vollmondnächten rotes Licht hinter den Vorhängen hervorschimmerte und Flüche aus dem Haus drangen. | [[File:Mystik Symbol.jpg|left|90px]]Früher stand hier das Biberhaus, auch "Zum Biber" (Haus 661). Es erlangte im Alten Wien eine gewisse Berühmtheit, da hier Ende des 17. Jahrhunderts der Taschenspieler und Alchemist Khünnel wohnte. Die Bevölkerung betrachtete den bleichen Mann mit dem schwarzen Bart mit sehr kritischen Augen, zumal aus seinem Haus seltsame Gerüche und rosa Dämpfe kamen. Die Zurückhaltung wandelte sich in Angst, wenn in Vollmondnächten rotes Licht hinter den Vorhängen hervorschimmerte und Flüche aus dem Haus drangen. | ||

| Zeile 123: | Zeile 72: | ||

Im 18. Jahrhundert gehörte das Haus dem Fleischhauer Daniel Schmid (1712), ab 1724 Joseph Widmann. Am 12.5.1853 wurde das Haus vom k.k. Ärar gekauft. | Im 18. Jahrhundert gehörte das Haus dem Fleischhauer Daniel Schmid (1712), ab 1724 Joseph Widmann. Am 12.5.1853 wurde das Haus vom k.k. Ärar gekauft. | ||

=== Hauptmautgebäude === | === Traidkasten, ehem. Haus 662 === | ||

[[File:Haus 662 - Postgasse 12.jpg|thumb|left|Haus 662, heute Postgasse 12]] | |||

Bevor das Hauptmautgebäude errichtet wurde, befand sich hier der Getreidespeicher der Stadt (Ecke Auwinkel/Postgasse). | |||

Ladislaus Postumus erlaubte der Stadt am 6.6.1453, den Getreidespeicher (Traidkasten) zu errichten, um die Essensversorgung der Bewohner sicher zu stellen. Das erste dafür gewählte Areal war ein Haus beim Roten Turm ([[Griechengasse 6]]), schon 14 Jahre später übersiedelte das Lager an die neue Adresse (damals "im Winkel an der Ringmauer"). | |||

1842 wurde das Haus von der k.k. Hof- und n.ö. Kammerprokuratur angekauft, Ende des 19. Jahrhunderts wurde es in das neue Hauptpostgebäude einbezogen. | |||

<ref>https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wien_Geschichte_Wiki?curid=46724</ref> | |||

=== Zum Jacobsbrunnen, ehem. Haus 663 === | |||

663 gehörte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts dem Konvent der Prediger. Ca. 1547 wurde es in zwei Häuser geteilt. Das erste kam 1557 an die Stadt Wien und wurde als Traidkasten verwendet. Zwischen 1767 und 1771 wurde dieses Teilobjekt in das Hauptmautgebäude verbaut. | |||

Der zweite Objektteil blieb lange in Privatbesitz. Das als „zum Jacobsbrunnen“ beschilderte Haus wurde am 20. Juli 1842 von der k.k. Hof- und n.ö. Kammerprokuratur angekauft. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Objekt in das neue Hauptpostgebäude einbezogen. | |||

=== Hauptmautgebäude, ehem. Haus 664 === | |||

Auf dem Areal des heutigen Gebäudekomplexes stand im Bereich der Nummer Dominikanerbastei 11 das neue Hauptmautgebäude (kleine Hauptmaut, Haus 664), Es wurde auf der Fläche des ehemaligen städtischen Getreidekastens erbaut. Auf der Hauptstiege standen Statuen der Heiligen Maria und des Heiligen Johannes. 1844 wurde die Hauptmaut in den 3. Bezirk ([[Hintere Zollamtsstraße 4]]) verlegt. <ref>A. Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, II. Band, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 8</ref> | Auf dem Areal des heutigen Gebäudekomplexes stand im Bereich der Nummer Dominikanerbastei 11 das neue Hauptmautgebäude (kleine Hauptmaut, Haus 664), Es wurde auf der Fläche des ehemaligen städtischen Getreidekastens erbaut. Auf der Hauptstiege standen Statuen der Heiligen Maria und des Heiligen Johannes. 1844 wurde die Hauptmaut in den 3. Bezirk ([[Hintere Zollamtsstraße 4]]) verlegt. <ref>A. Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, II. Band, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 8</ref> | ||

=== | === Aschenbrödelhaus, ehem. Haus 665 === | ||

[[File:Haus 665 - Postgasse 10.jpg|thumb|left|Alte Hausnummer am Portal]] | |||

Das Aschenbrödelhaus mit der Nummer Stadt 665 war ein ehemaliges Soldatenquartierhäusel, es wurde 1896 abgerissen. | |||

=== Bursen === | |||

Da sich in der Nähe die Universität befand, siedelten sich hier natürlich Studenten an. Am Areal befanden sich zwei davon, die Schlesenburse und die Rosenburse. | |||

==== Schlesische Burse, ehem. Haus 660 ==== | |||

Die Schlesenburse wurde 1420 vom Breslauer Kanonikus Nikolaus Gleiwitz zum Unterhalt schlesischer Studenten gestiftet. | |||

==== Rosenburse, ehem. Haus 666 ==== | |||

Das Studentenheim, Rosenburse oder auch Himmelburse genannt, gab es an dieser Stelle bereits seit 1423, sie dürfte vom Fleischhauer Paul Wagendrüssel (er war zwischen 1384 und 1421 der Besitzer des Hauses) gestiftet worden sein. In dem Haus standen gemäß einer Stiftung von Ratsbürger Niklas Untermhimmel (1448) 12 Wohnungen zur Verfügung, 9 davon waren österreichischen Studenten vorbehalten. | |||

1623 ging die Rosenburse an die Jesuiten über, das Haus wurde 1651 abgerissen und an seiner Stelle 1652 bis 1654 das Barbarastift und die Kirche erbaut. | |||

=== Barbarastift === | |||

Das Areal ging 1623 in Besitz der Jesuiten über, die hier eine Kapelle errichteten. Das Stift erhielt seinen Namen nach dieser Kapelle der heiligen Barbara, die von den Jesuiten zu einer Kirche erweitert wurde, der Barbarakirche. Als 1773 der Jesuitenorden aufgehoben wurde, gestattete Maria Theresia, dass die Räumlichkeiten als "Seminar" (Barbareum) genutzt werden durften und übergab sie der griechisch-katholischen Kirche. Deren Auftrag war nun, die Ausbildung der griechisch-katholischen Geistlichkeit im Habsburgerreich zu gewährleisten. | |||

1784 wurde anstelle des Seminars wieder eine Pfarre etabliert. | |||

| Zeile 148: | Zeile 122: | ||

zurück zu [[Barbaragasse]] | [[Dominikanerbastei]] | [[Postgasse]] | [[Auwinkel]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | zurück zu [[Barbaragasse]] | [[Dominikanerbastei]] | [[Postgasse]] | [[Auwinkel]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | ||

[[Kategorie: Gebäude]] | |||

[[Kategorie: | |||

[[Kategorie:Architekten:Franz Schebek]] | [[Kategorie:Architekten:Franz Schebek]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Paul Sprenger]] | [[Kategorie:Architekten:Paul Sprenger]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Joseph Mauritius Stummer]] | [[Kategorie:Architekten:Joseph Mauritius Stummer]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Denkmäler]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | ||

[[Kategorie: | [[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | ||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Aktuelle Version vom 25. Juli 2024, 04:46 Uhr

- Bezirk

1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Barbaragasse 1

- =Postgasse 8-12

- =Dominikanerbastei 9-13

- =Auwinkel 2

- Konskriptionsnummer

- vor 1862: 661, 662, 663, 644, 665, 666

- vor 1821: 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710

- vor 1795: 718, 719, 720, 721, 722, 723

- Baujahr

- tw. 1573

- Umbau

- 1849

- Architekten (Bau)

- unbekannt

- Umbau

- Paul Sprenger, Franz Schebek, Joseph Mauritius Stumme

Ehem. Barbarakloster, heute Teil des Hauptpostamts - Architektur und Geschichte

Das große Gebäude (es umfasst eine Grundfläche von 6.960 Quadratmetern) ist aus mehreren Einzelhäusern zusammengewachsen - es hat daher bis heute sechs Hausnummern für die jeweiligen Bauteile. Eingebettet ist die Barbarakirche.

Das Gebäude in seiner heutigen Form entstand durch den Umbau, den Paul Sprenger für die Hauptpost durchgeführt hatte. Er intergierte dabei alte Baubestände und vereinheitlichte die Fassaden.

Gedenktafel

An der Fassade der Kirche wird in zwei Sprachen an den Komponisten Andrij Hnatschin erinnert.

Weiters finden sich hier Gedenktafeln für die Ukrainische Freie Universität, die Gefallenen des ersten Weltkrieges und eine Tafel für Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen:

- Gedenktafel Andrij Hnatschin

Kunst im öffentlichen Raum

Denkmal für Iwan Franko

Rechts vom Eingang der Barbarakirche steht eine Metallbüste.

Sie stellt den ukrainischen Dichter Iwan Franko dar, der während seines Wienaufenthalts in der Wipplingerstraße 24-26 gewohnt hatte (siehe dort: Gedenktafel). Die Inschrift auf der Stele lautet: "Iwan Franko, ukrainischer Schriftsteller und Philosoph, 1856-1916".

Vorgängerhäuser

Ab 1652 wurde das Haus als Barbarastift genutzt. Lange Zeit standen hier jedoch sieben kleinere Häuser, eines der Vorgängerhäuser war das Biberhaus, in dem der Alchemist und Schattenspieler Khünell wohnte.

Der Alchemist Khünnel, ehem. Haus 661

Früher stand hier das Biberhaus, auch "Zum Biber" (Haus 661). Es erlangte im Alten Wien eine gewisse Berühmtheit, da hier Ende des 17. Jahrhunderts der Taschenspieler und Alchemist Khünnel wohnte. Die Bevölkerung betrachtete den bleichen Mann mit dem schwarzen Bart mit sehr kritischen Augen, zumal aus seinem Haus seltsame Gerüche und rosa Dämpfe kamen. Die Zurückhaltung wandelte sich in Angst, wenn in Vollmondnächten rotes Licht hinter den Vorhängen hervorschimmerte und Flüche aus dem Haus drangen.

Da die Alchemisten damals auch Goldmacher genannt wurden, bürgerte sich für das Haus bald der Name „Goldmacherhaus“ ein. Als Khünnel seinen gesamten Besitz für seine Experimente ausgegeben hatte, kam er auf die Idee, mit seinen Händen, ohne technische Hilfsmittel, Schattenspiele zu veranstalten. Er war mit seiner Kunst so erfolgreich, dass er 1728 sogar bei Hofe vor Karl VI. auftreten durfte. 1755 starb Khünnel, der Schattenmann, 82-jährig im Biberhaus. [2]

Im 18. Jahrhundert gehörte das Haus dem Fleischhauer Daniel Schmid (1712), ab 1724 Joseph Widmann. Am 12.5.1853 wurde das Haus vom k.k. Ärar gekauft.

Traidkasten, ehem. Haus 662

Bevor das Hauptmautgebäude errichtet wurde, befand sich hier der Getreidespeicher der Stadt (Ecke Auwinkel/Postgasse).

Ladislaus Postumus erlaubte der Stadt am 6.6.1453, den Getreidespeicher (Traidkasten) zu errichten, um die Essensversorgung der Bewohner sicher zu stellen. Das erste dafür gewählte Areal war ein Haus beim Roten Turm (Griechengasse 6), schon 14 Jahre später übersiedelte das Lager an die neue Adresse (damals "im Winkel an der Ringmauer").

1842 wurde das Haus von der k.k. Hof- und n.ö. Kammerprokuratur angekauft, Ende des 19. Jahrhunderts wurde es in das neue Hauptpostgebäude einbezogen. [3]

Zum Jacobsbrunnen, ehem. Haus 663

663 gehörte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts dem Konvent der Prediger. Ca. 1547 wurde es in zwei Häuser geteilt. Das erste kam 1557 an die Stadt Wien und wurde als Traidkasten verwendet. Zwischen 1767 und 1771 wurde dieses Teilobjekt in das Hauptmautgebäude verbaut.

Der zweite Objektteil blieb lange in Privatbesitz. Das als „zum Jacobsbrunnen“ beschilderte Haus wurde am 20. Juli 1842 von der k.k. Hof- und n.ö. Kammerprokuratur angekauft. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Objekt in das neue Hauptpostgebäude einbezogen.

Hauptmautgebäude, ehem. Haus 664

Auf dem Areal des heutigen Gebäudekomplexes stand im Bereich der Nummer Dominikanerbastei 11 das neue Hauptmautgebäude (kleine Hauptmaut, Haus 664), Es wurde auf der Fläche des ehemaligen städtischen Getreidekastens erbaut. Auf der Hauptstiege standen Statuen der Heiligen Maria und des Heiligen Johannes. 1844 wurde die Hauptmaut in den 3. Bezirk (Hintere Zollamtsstraße 4) verlegt. [4]

Aschenbrödelhaus, ehem. Haus 665

Das Aschenbrödelhaus mit der Nummer Stadt 665 war ein ehemaliges Soldatenquartierhäusel, es wurde 1896 abgerissen.

Bursen

Da sich in der Nähe die Universität befand, siedelten sich hier natürlich Studenten an. Am Areal befanden sich zwei davon, die Schlesenburse und die Rosenburse.

Schlesische Burse, ehem. Haus 660

Die Schlesenburse wurde 1420 vom Breslauer Kanonikus Nikolaus Gleiwitz zum Unterhalt schlesischer Studenten gestiftet.

Rosenburse, ehem. Haus 666

Das Studentenheim, Rosenburse oder auch Himmelburse genannt, gab es an dieser Stelle bereits seit 1423, sie dürfte vom Fleischhauer Paul Wagendrüssel (er war zwischen 1384 und 1421 der Besitzer des Hauses) gestiftet worden sein. In dem Haus standen gemäß einer Stiftung von Ratsbürger Niklas Untermhimmel (1448) 12 Wohnungen zur Verfügung, 9 davon waren österreichischen Studenten vorbehalten.

1623 ging die Rosenburse an die Jesuiten über, das Haus wurde 1651 abgerissen und an seiner Stelle 1652 bis 1654 das Barbarastift und die Kirche erbaut.

Barbarastift

Das Areal ging 1623 in Besitz der Jesuiten über, die hier eine Kapelle errichteten. Das Stift erhielt seinen Namen nach dieser Kapelle der heiligen Barbara, die von den Jesuiten zu einer Kirche erweitert wurde, der Barbarakirche. Als 1773 der Jesuitenorden aufgehoben wurde, gestattete Maria Theresia, dass die Räumlichkeiten als "Seminar" (Barbareum) genutzt werden durften und übergab sie der griechisch-katholischen Kirche. Deren Auftrag war nun, die Ausbildung der griechisch-katholischen Geistlichkeit im Habsburgerreich zu gewährleisten.

1784 wurde anstelle des Seminars wieder eine Pfarre etabliert.

Gehe weiter zu Barbaragasse 2-4 | Auwinkel 3 | Dominikanerbastei 10 | Postgasse 11-13

zurück zu Barbaragasse | Dominikanerbastei | Postgasse | Auwinkel | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ Carl (Karl) Ledermann jun. (Hersteller), K. k. Haupt-Postamt, Dominikanerbastei, Wien I., um 1898, Wien Museum Inv.-Nr. 182823, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/841062/)

- ↑ Auguste Kroner: So war mein Wien, Kapitel 18, Waldheim-Eberle A.G., o.J., Projekt Gutenberg,http://gutenberg.spiegel.de/buch/so-war-mein-wien-7397/18

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wien_Geschichte_Wiki?curid=46724

- ↑ A. Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, II. Band, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 8