Blutgasse 4: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

<mockingbird.Aside no-header> | |||

<mockingbird.header #header:#a80f11>Das Gebäude</mockingbird.header> | |||

<mockingbird.image wiki="Deutschorden z01.JPG" /> | |||

<mockingbird.content> | |||

;<span style="color:#B40404;">Bezirk</span> | |||

: <span style="color:#B40404;>1., Innere Stadt</span> | |||

; Aliasadressen | |||

: =[[Blutgasse]] 4 | |||

: =[[Stephansplatz]] 4 | |||

: =[[Churhausgasse]] 1 | |||

: =[[Singerstraße]] 7 | |||

| | ; Konskriptionsnummer Stadt | ||

vor 1862: 879 | vor 1821: 933 | vor 1795: 865 | |||

: vor 1862: 879 | |||

: vor 1821: 933 | |||

: vor 1795: 865 | |||

; Baujahr | |||

: 1667 (Umbau) | |||

; Architekten (Bau) | |||

: [[Carlo Carnevale]] (?) | |||

</mockingbird.content> | |||

<mockingbird.map coordinates="48.20771367370549, 16.374161005135733"> | |||

<mockingbird.on-map coordinates="48.20771367370549, 16.374161005135733" type="marker" /> | |||

</mockingbird.map> | |||

<mockingbird.content-license license="cc-by-sa" /> | |||

</mockingbird.aside> | |||

__TOC__ | |||

| Zeile 27: | Zeile 34: | ||

Ab 1667 wurde das Gebäude von Carlo Carnevale neu gestaltet und 1679 von Johann Bernhard Ceresola erweitert. Das Deutschordenshaus wurde 1720 in seine heutige Form durch Anton Erhard Martinelli umgebaut. Der Gebäudekomplex mit 2 Innenhöfen musste mehrere große Brände überstehen, so zum Beispiel in den Jahren 1728 und 1748, der gefährlichste davon war jedoch 1735. Dem Stadtunterkämmerer, der mit einem Löschgerät gekommen war, wurde der Zutritt verweigert, und so dauerte der Brand drei Tage und Nächte an. | Ab 1667 wurde das Gebäude von Carlo Carnevale neu gestaltet und 1679 von Johann Bernhard Ceresola erweitert. Das Deutschordenshaus wurde 1720 in seine heutige Form durch Anton Erhard Martinelli umgebaut. Der Gebäudekomplex mit 2 Innenhöfen musste mehrere große Brände überstehen, so zum Beispiel in den Jahren 1728 und 1748, der gefährlichste davon war jedoch 1735. Dem Stadtunterkämmerer, der mit einem Löschgerät gekommen war, wurde der Zutritt verweigert, und so dauerte der Brand drei Tage und Nächte an. | ||

Salomon Kleiner hat das Deutschordenshaus 1733 in einer Zeichnung festgehalten, die heute in der Nationalbibliothek zu finden ist.<ref>Deutschordenshaus 1733. Zeichnung von S. Kleiner in der Nationalbibliothek</ref>[[Image:Deutschordenshaus Wien 1733.jpg|thumb | Salomon Kleiner hat das Deutschordenshaus 1733 in einer Zeichnung festgehalten, die heute in der Nationalbibliothek zu finden ist.<ref>Deutschordenshaus 1733. Zeichnung von S. Kleiner in der Nationalbibliothek</ref>[[Image:Deutschordenshaus Wien 1733.jpg|thumb|Deutschordenshaus im Jahr 1773, Salomon Kleiner]] | ||

Zu Zeiten Adalbert Stifters gab es (wie er schreibt) noch einen Durchgang vom Keller zu den Katakomben. | |||

Die Grabplatten sind die des St. Stephansfriedhofes, sie wurden bei Umbauarbeiten gefunden und 1903 eingemauert. | |||

Das Haus ist eines der wenigen, auf dem noch ein "Planendach" erhalten ist. Diese Bauart von Dächern war besonders im 19. Jahrhundert beliebt. Vom Hof aus ist es sichtbar. | |||

=== Der Deutsche Orden === | === Der Deutsche Orden === | ||

Der Deutsche Orden wurde 1190 in Akkon als Spitalsbruderschaft gegründet. Noch | Der Deutsche Orden wurde 1190 in Akkon als Spitalsbruderschaft gegründet. Noch 1191 wandelte er sich - im Laufe des dritten Kreuzzuges - zu einem ritterlichen Orden, der die Pilger zum Heiligen Land schützte. Er gehört – neben den Johannitern und den Templern – zu den drei großen Ritterorden, erkennbar sind die Mitglieder an ihrem weißen Mantel mit einem großen schwarzen Kreuz. | ||

An dieser Stelle ließen sich die Deutschordensritter unter Herzog Leopold VI. bereits im Jahr 1200 nieder (nachweisbar sind sie hier ab 1222), noch heute befindet sich die Zentrale, die Kirche, die Schatzkammer, das Zentralarchiv und das Gästehaus hier. | An dieser Stelle ließen sich die Deutschordensritter unter Herzog Leopold VI. bereits im Jahr 1200 nieder (nachweisbar sind sie hier ab 1222), noch heute befindet sich die Zentrale, die Kirche, die Schatzkammer, das Zentralarchiv und das Gästehaus hier. | ||

1309 tauschte der Orden mit der Stadt Wien, sie gaben einen Gebäudeteil zur Erweiterung des Stephansfreithofes ab und erhielten dafür einen Gassengrund und einen Teil des Churhauses ([[Stephansplatz 3/3A]]). Während des 14 | 1309 tauschte der Orden mit der Stadt Wien, sie gaben einen Gebäudeteil zur Erweiterung des Stephansfreithofes ab und erhielten dafür einen Gassengrund und einen Teil des Churhauses ([[Stephansplatz 3/3A]]). Während des 14. Jahrhunderts hatte der Orden seine Blütezeit, musste dann aber aufgrund wirtschaftlicher Probleme im Jahre 1422 seine Grundrechte an die Augustiner-Eremiten verkaufen. Zu dieser Zeit hatte der große Komplex einen Wirtschaftshof, der von Pferdeställen umgeben war. <ref>Eugen Messner: Die Innere Stadt Wien. Österr. Bundesverlag, 1928, Leipzig. S. 56</ref> | ||

An die Auflösung in der NS-Zeit erinnert eine Gedenktafel. | |||

=== Gedenktafel: Deutscher Orden – Auflösung === | |||

<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:.75rem; align-items:flex-start; margin:.5rem 0;"> | |||

<div style="flex:1 1 260px; max-width:420px; background:#eeeeee; padding:.5rem; text-align:center; border-radius:.5rem;"> | |||

[[Datei:Wien01 Singerstraße007 2017-04-05 GuentherZ GD Dt.OrdenAuflösung 0783.jpg|260px|center|Gedenktafel: Deutscher Orden – Auflösung]] | |||

<div style="font-size:.85em; opacity:.8; margin-top:.25rem;">Deutscher Orden – Auflösung (1938–1988)</div> | |||

</div> | |||

<div style="flex:2 1 280px;"> | |||

<div style="border:2px solid #7a0019; background:#f8f8f8; border-radius:.5rem; padding:.6rem .8rem;"> | |||

<div style="font-size:.95em; opacity:.8; margin-bottom:.25rem;">Inschrift</div> | |||

1938–1988<br /> | |||

In der Welt seid ihr in Bedrängnis<br /> | |||

aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.<br /> | |||

(Jo 16,33)<br /> | |||

Mit 1. September 1938 lösten die Nationalsozialisten<br /> | |||

die Ballei Österreich des Deutschen Ordens auf.<br /> | |||

Am 24. März 1947 erklärte die Regierung der<br /> | |||

Republik Österreich die Auflösung für widerrechtlich<br /> | |||

und nichtig. | |||

</div> | |||

</div> | |||

</div> | |||

=== Die Schatzkammer und das Zentralarchiv === | === Die Schatzkammer und das Zentralarchiv === | ||

| Zeile 50: | Zeile 86: | ||

Im Vorhof, neben dem Eingang zur kleinen Kirche, ist eine Gedenktafel. Sie sagt uns, dass in einer der Wohnungen Mozart lebte, als er als 25-jähriger mit dem Fürsterzbischof von Salzburg Graf Colloredo mit nach Wien übersiedeln musste. | Im Vorhof, neben dem Eingang zur kleinen Kirche, ist eine Gedenktafel. Sie sagt uns, dass in einer der Wohnungen Mozart lebte, als er als 25-jähriger mit dem Fürsterzbischof von Salzburg Graf Colloredo mit nach Wien übersiedeln musste. | ||

Zwei Monate später geriet Mozart derart mit Graf Colloredo aneinander (Grund war – neben vielen anderen Aufmüpfigkeiten, dass Mozart sich eigenmächtig Urlaub in München verschafft hatte), dass er kündigte. Auch die Vermittlungsversuche durch den Kammerherrn des Grafen, Graf Arco, nutzen nicht viel, wie Mozart in einem Brief an seinen Vater schilderte: | === Gedenktafel: Wolfgang Amadeus Mozart – Deutsches Haus === | ||

<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:.75rem; align-items:flex-start; margin:.5rem 0;"> | |||

<div style="flex:1 1 260px; max-width:420px; background:#eeeeee; padding:.5rem; text-align:center; border-radius:.5rem;"> | |||

[[Datei:Deutschorden z06.JPG|260px|center|Gedenktafel: Wolfgang Amadeus Mozart – Deutsches Haus]] | |||

<div style="font-size:.85em; opacity:.8; margin-top:.25rem;">Gedenktafel am Deutschen Haus</div> | |||

</div> | |||

<div style="flex:2 1 280px;"> | |||

<div style="border:2px solid #7a0019; background:#f8f8f8; border-radius:.5rem; padding:.6rem .8rem;"> | |||

<div style="font-size:.95em; opacity:.8; margin-bottom:.25rem;">Inschrift</div> | |||

Wolfgang Amadeus Mozart<br /> | |||

wohnte im Deutschen Hause<br /> | |||

vom 16. März bis zum 2. Mai<br /> | |||

1781 | |||

</div> | |||

</div> | |||

</div> | |||

[[File:Mozart Symbol free.png|left|90px]]Zwei Monate später geriet Mozart derart mit Graf Colloredo aneinander (Grund war – neben vielen anderen Aufmüpfigkeiten, dass Mozart sich eigenmächtig Urlaub in München verschafft hatte), dass er kündigte. Auch die Vermittlungsversuche durch den Kammerherrn des Grafen, Graf Arco, nutzen nicht viel, wie Mozart in einem Brief an seinen Vater schilderte: | |||

„Was geht es ihn an, wenn ich meine Entlassung haben will? So soll er mit Gründen jemand zureden, oder die Sache gehen lassen wie sie geht, aber nicht mit Flegel und Bursche herumwerfen, und einen bei der Thüre durch einen Tritt im Arsch hinaus werfen.“ Dieser „Arschtritt“ ging als legendär in die Geschichte ein und führte dazu, dass Mozart von einer sicheren Anstellung in die Selbständigkeit als Freischaffender Künstler entlassen wurde. | „Was geht es ihn an, wenn ich meine Entlassung haben will? So soll er mit Gründen jemand zureden, oder die Sache gehen lassen wie sie geht, aber nicht mit Flegel und Bursche herumwerfen, und einen bei der Thüre durch einen Tritt im Arsch hinaus werfen.“ Dieser „Arschtritt“ ging als legendär in die Geschichte ein und führte dazu, dass Mozart von einer sicheren Anstellung in die Selbständigkeit als Freischaffender Künstler entlassen wurde. | ||

<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 7 caption = "Ehrenmitglieder der Mozartgemeinde"> | |||

File:Deutschorden z15.JPG|Ehrenmitglieder der Mozartgemeinde 1 | |||

File:Deutschorden z16.JPG|Ehrenmitglieder der Mozartgemeinde 2 | |||

File:Deutschorden z17.JPG|Ehrenmitglieder der Mozartgemeinde 3 | |||

</gallery> | |||

An diese Zeit erinnernd sind hier - im Durchgang zwischen den zwei Höfen - Ehrentafeln für Ehrenmitglieder beziehungsweise Träger der Mozart-Medaille der Mozartgemeinde Wien angebracht. | An diese Zeit erinnernd sind hier - im Durchgang zwischen den zwei Höfen - Ehrentafeln für Ehrenmitglieder beziehungsweise Träger der Mozart-Medaille der Mozartgemeinde Wien angebracht. | ||

=== Theater === | === Theater === | ||

Rechts vom Tor ist ein Fenster mit alter schmiedeeiserner Vergitterung zu sehen. Dahinter verbirgt sich ein kleines Theater aus dem 18. Jahrhundert (reich verziert und bunt, Groteskenmalerei von 1680), es war das Musikzimmer des Deutschen Ritter Ordens. Hier finden immer noch Konzerte des Mozart-Ensembles statt, natürlich in Originalkostümen. | Rechts vom Tor ist ein Fenster mit alter schmiedeeiserner Vergitterung zu sehen. Dahinter verbirgt sich ein kleines Theater aus dem 18. Jahrhundert (reich verziert und bunt, Groteskenmalerei von 1680), es war das Musikzimmer des Deutschen Ritter Ordens. Hier finden immer noch Konzerte des Mozart-Ensembles statt, natürlich in Originalkostümen. | ||

=== Bibelwerk === | |||

Ebenfalls in dem Gebäude ist der Sitz des Österreichischen katholischen Bibelwerks. Der Mehrzweckraum dieses Vereins wurde nach Plänen des Ateliers Igirien gestaltet.<ref>Günther Buchinger, Christa Farka: Dehio Wien, 1. Bezirk - Innere Stadt. Schroll, 2003, S. 41</ref> | |||

=== Ehemalige Unternehmen im Haus === | === Ehemalige Unternehmen im Haus === | ||

| Zeile 75: | Zeile 134: | ||

1789 richtete Alois Doll seine Buchhandlung in diesem Haus ein (im selben Jahr machte er seinen Ehevertrag). Die Buchhandlung war so erfolgreich, dass er später ein größeres Geschäft Ecke Stephansplatz/Goldschmiedgasse übernahm. | 1789 richtete Alois Doll seine Buchhandlung in diesem Haus ein (im selben Jahr machte er seinen Ehevertrag). Die Buchhandlung war so erfolgreich, dass er später ein größeres Geschäft Ecke Stephansplatz/Goldschmiedgasse übernahm. | ||

=== Kino im Klubheim Gastwirtschaft "Deutsches Haus" === | |||

Zwischen 1929 und 1930 wurde hier das Kino im Klubheim Gastwirtschaft "Deutsches Haus" betrieben. | |||

[[Kategorie:Kino]] | |||

== Gedenktafeln == | |||

Hier befindet sich auch eine Gedenkstätte für die 1945 heimatvertriebenen Bewohner der Stadt Brünn und der Brünner Sprachinsel. Außerdem erinnert eine Tafel an 800 Jahre Elisabeth von Thüringen, 285 Jahre Wiener Ungarische Katholische Gemeinde und 800 Jahre Deutscher Orden. | |||

=== Gedenktafel: Brünner Gedenkstätte 1945 === | |||

<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:.75rem; align-items:flex-start; margin:.5rem 0;"> | |||

<div style="flex:1 1 260px; max-width:420px; background:#eeeeee; padding:.5rem; text-align:center; border-radius:.5rem;"> | |||

[[Datei:2016-06-10 GuentherZ Wien 01 Deutschordenshaus Gedenkstaette Bruenn 195707.jpg|260px|center|Gedenktafel: Brünner Gedenkstätte 1945]] | |||

<div style="font-size:.85em; opacity:.8; margin-top:.25rem;">Gedenkstätte Brünn – 1945</div> | |||

</div> | |||

<div style="flex:2 1 280px;"> | |||

<div style="border:2px solid #7a0019; background:#f8f8f8; border-radius:.5rem; padding:.6rem .8rem;"> | |||

<div style="font-size:.95em; opacity:.8; margin-bottom:.25rem;">Inschrift</div> | |||

An dieser Weihestätte<br /> | |||

gedenken die deutschen Bürger<br /> | |||

der Stadt Brünn<br /> | |||

und der Sprachinsel<br /> | |||

der Leiden im Schicksalsjahr<br /> | |||

1945<br /> | |||

Bruna – Heimatverband der Brünner | |||

</div> | |||

</div> | |||

</div> | |||

=== Gedenktafel: 800 Jahre Elisabeth von Thüringen === | |||

<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:.75rem; align-items:flex-start; margin:.5rem 0;"> | |||

<div style="flex:1 1 260px; max-width:420px; background:#eeeeee; padding:.5rem; text-align:center; border-radius:.5rem;"> | |||

[[Datei:Wien01 Singerstrasse007 2017-04-05 GuentherZ GD Dt.Orden 0779.jpg|260px|center|Gedenktafel: 800 Jahre Elisabeth von Thüringen]] | |||

<div style="font-size:.85em; opacity:.8; margin-top:.25rem;">Gedenktafel – Deutscher Orden in Wien</div> | |||

</div> | |||

<div style="flex:2 1 280px;"> | |||

<div style="border:2px solid #7a0019; background:#f8f8f8; border-radius:.5rem; padding:.6rem .8rem;"> | |||

<div style="font-size:.95em; opacity:.8; margin-bottom:.25rem;">Inschrift</div> | |||

"Ich habe Euch immer gesagt,<br /> | |||

ihr müsste die Menschen froh machen."<br /> | |||

800 Jahre Hl. Elisabeth von Thüringen und arpad-haz<br /> | |||

1207 - 2007<br /> | |||

285 Jahre Wiener Ungarische Katholische Gemeinde<br /> | |||

1722 - 2007<br /> | |||

800 Jahre Deutscher Orden in Wien | |||

</div> | |||

</div> | |||

</div> | |||

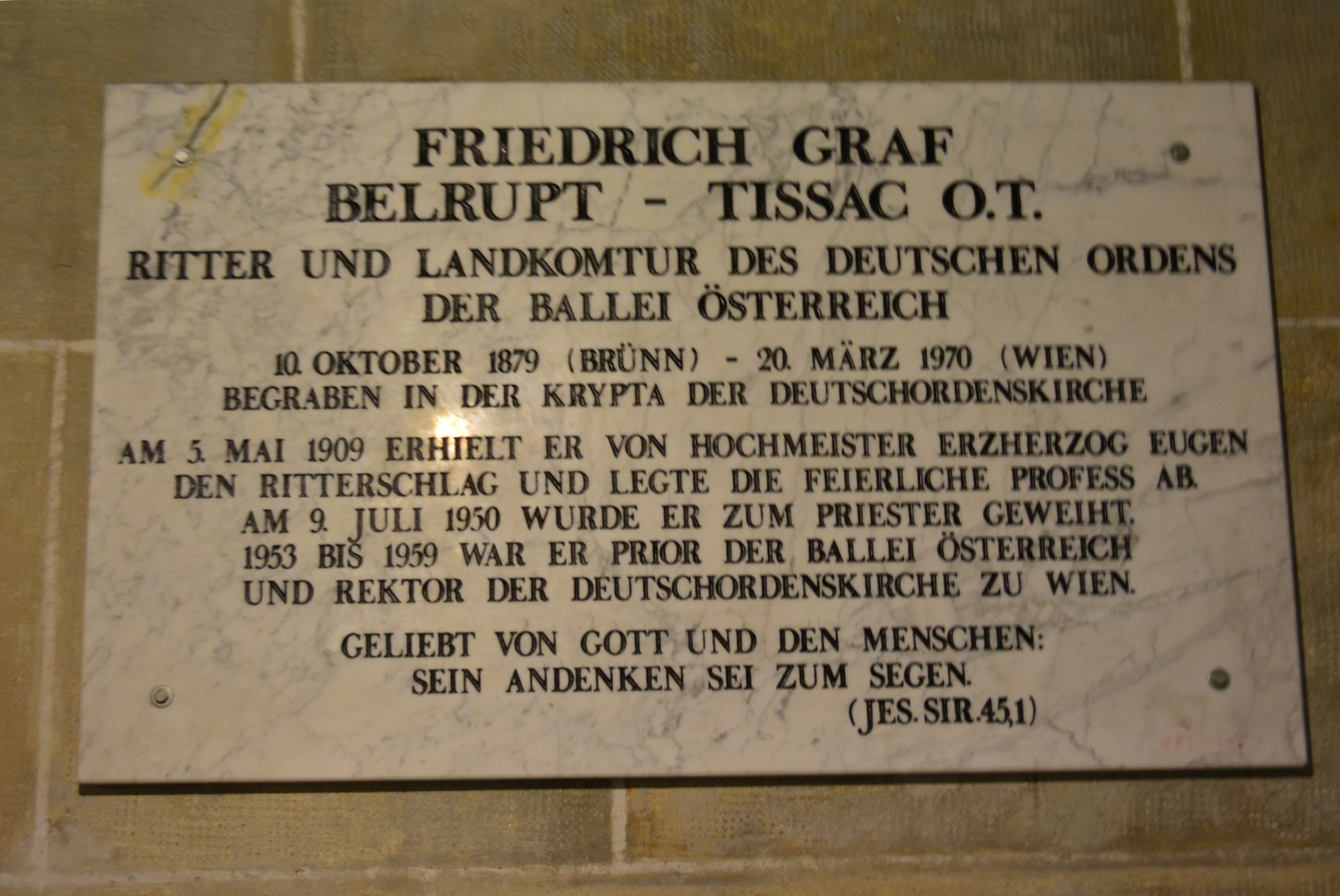

=== Gedenktafel: Friedrich Belrupt-Tissac === | |||

<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:.75rem; align-items:flex-start; margin:.5rem 0;"> | |||

<div style="flex:1 1 260px; max-width:420px; background:#eeeeee; padding:.5rem; text-align:center; border-radius:.5rem;"> | |||

[[Datei:Wien01 Singerstrasse007 2017-04-16 GuentherZ GD Belrupt-Tissac 0994.jpg|260px|center|Gedenktafel: Friedrich Belrupt-Tissac]] | |||

<div style="font-size:.85em; opacity:.8; margin-top:.25rem;">Gedenktafel im Deutschen Haus</div> | |||

</div> | |||

<div style="flex:2 1 280px;"> | |||

<div style="border:2px solid #7a0019; background:#f8f8f8; border-radius:.5rem; padding:.6rem .8rem;"> | |||

<div style="font-size:.95em; opacity:.8; margin-bottom:.25rem;">Inschrift</div> | |||

Friedrich Graf<br /> | |||

Belrupt – Tissav O.T.<br /> | |||

Ritter und Landkomtur des Deutschen Ordens<br /> | |||

der Ballei Österreich<br /> | |||

10. Oktober 1879 (Brünn) – 20. März 1970 (Wien)<br /> | |||

begraben in der Krypta der Deutschordenskirche<br /> | |||

Am 5. Mai 1909 erhielt er von Hochmeister Erzherzog Eugen<br /> | |||

den Ritterschlag und legte die feierliche Profess ab.<br /> | |||

Am 9. Juli 1950 wurde er zum Priester geweiht.<br /> | |||

1953 bis 1959 war er Prior der Ballei Österreich<br /> | |||

und Rektor der Deutschordenskirche zu Wien.<br /> | |||

Geliebt von Gott und den Menschen:<br /> | |||

Sein Andenken sei zum Segen.<br /> | |||

(Jes. Sir. 45,1)<br /> | |||

</div> | |||

</div> | |||

</div> | |||

== Sala Terrena == | == Sala Terrena == | ||

| Zeile 85: | Zeile 226: | ||

=== Geburtshaus des Dichters Ayrenhoff === | === Geburtshaus des Dichters Ayrenhoff === | ||

Am 28. Mai 1733 wurde im Deutschen Haus der Dichter Cornelius Hermann Paul von Ayrenhoff geboren. Die Gedenktafel im ersten Hof, Stiege III, erinnert daran: | Am 28. Mai 1733 wurde im Deutschen Haus der Dichter [[Cornelius Hermann Paul von Ayrenhoff]] geboren. Die Gedenktafel im ersten Hof, Stiege III, erinnert daran: | ||

{| class=" | |||

<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:.75rem; align-items:flex-start; margin:.5rem 0;"> | |||

<div style="flex:1 1 260px; max-width:420px; background:#eeeeee; padding:.5rem; text-align:center; border-radius:.5rem;"> | |||

[[Datei:AyrenhoffGT.jpg|260px|center|Gedenktafel für Cornelius Hermann Paul von Ayrenhoff]] | |||

<div style="font-size:.85em; opacity:.8; margin-top:.25rem;">Gedenktafel im 1. Hof, Stiege III</div> | |||

</div> | |||

<div style="flex:2 1 280px;"> | |||

<div style="border:2px solid #7a0019; background:#f8f8f8; border-radius:.5rem; padding:.6rem .8rem;"> | |||

<div style="font-size:.95em; opacity:.8; margin-bottom:.25rem;">Inschrift</div> | |||

Zur Erinnerung<br /> | |||

an den heimischen Dichter<br /> | |||

Cornelius Hermann Paul<br /> | |||

von Ayrenhoff<br /> | |||

welcher in diesem Hause<br /> | |||

am 28. Mai 1733 geboren wurde. | |||

</div> | |||

</div> | |||

</div> | |||

{| class="prettytable" width="100%" style="width:100%; border:2px solid #7a0019; background:#f8f8f8;" | |||

|- style="background:#800000; color:#A9A9A9;" | |||

|- | |- | ||

| [[ | | colspan="2" style="background:#800000; color:#A9A9A9; padding:.5rem 1rem;" | Persönlichkeit – Cornelius Hermann Paul von Ayrenhoff | ||

|- | |||

| style="background:#eeeeee; width:140px; text-align:center; vertical-align:top; padding:.6rem;" | | |||

Cornelius Hermann Paul < | [[Datei:KopfX.png|100px|center]] | ||

| style="background:#f8f8f8; padding:.6rem; vertical-align:top;" | | |||

{| class="prettytable" width="100%" style="margin:0" | |||

|- | |||

| style="width:28%; background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Name</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | Cornelius Hermann Paul von Ayrenhoff | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Lebensdaten</span> | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | 28. Mai 1733 – 1819 | |||

|- | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Wohnort (Adresse)</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | Deutsches Haus (Deutschordenshaus), Singerstraße 7, 1010 Wien | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Beruf</span> | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | Offizier; Schriftsteller (Tragödien/Komödien) | |||

|- | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Wirkungszeit</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | 18. Jahrhundert | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Werk (UA)</span> | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | ''Aurelius oder Wettstreit der Großmuth'', Kärntnertortheater (1766) | |||

|} | |} | ||

<div style="margin-top:.5rem; line-height:1.55;"> | |||

Ayrenhoff war eigentlich Soldat im Regiment von Harrach, er kämpfte im siebenjährigen Krieg für Maria Theresia um den Erhalt von Schlesien. Dabei war er nicht sehr erfolgreich – er wurde zwei Mal gefangen genommen, auch die Schlacht verlor Österreich. Schon während dem Kriegsdienst hatte Ayrenhoff mit dem Schreiben begonnen. Sein erstes Werk, ein Trauerspiel mit dem Namen "Aurelius oder Wettstreit der Großmuth" wird im Kärntnertor-Theater 1766 uraufgeführt. In Summe schrieb er 7 Trauerspiele und 14 Komödien. | Ayrenhoff war eigentlich Soldat im Regiment von Harrach, er kämpfte im siebenjährigen Krieg für Maria Theresia um den Erhalt von Schlesien. Dabei war er nicht sehr erfolgreich – er wurde zwei Mal gefangen genommen, auch die Schlacht verlor Österreich. Schon während dem Kriegsdienst hatte Ayrenhoff mit dem Schreiben begonnen. Sein erstes Werk, ein Trauerspiel mit dem Namen "Aurelius oder Wettstreit der Großmuth" wird im Kärntnertor-Theater 1766 uraufgeführt. In Summe schrieb er 7 Trauerspiele und 14 Komödien. | ||

|} | |||

=== Wohn- und Sterbehaus | === Wohn- und Sterbehaus weiterer Persönlichkeiten === | ||

{| class="prettytable" width="100%" style="float:left; width:62%; margin-right:1rem; margin-bottom:.75rem;" | |||

|- | |||

| colspan="2" style="background:#800000; color:#A9A9A9; padding:.5rem 1rem;" | Persönlichkeit – Ernst Edler von Hartmann-Franzenshuld | |||

|- | |||

| style="background:#eeeeee; width:140px; text-align:center; vertical-align:top; padding:.6rem;" | | |||

[[Datei:KopfX.png|100px|center]] | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.6rem; vertical-align:top;" | | |||

{| class="prettytable" width="100%" style="margin:0" | |||

|- | |||

| style="width:28%; background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Name</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | Ernst Edler von Hartmann-Franzenshuld | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Lebensdaten</span> | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | 4. September 1840 (Wien) – 26. Mai 1884 (Wien) | |||

|- | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Wohnort (Adresse)</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | Deutschordenshaus (Deutsches Haus), Singerstraße 7 | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Beruf</span> | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | Numismatiker; Heraldiker; Genealoge | |||

|- | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Bekannt für</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | Gründer der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler“; Autor des ''Geschlechterbuchs der Wiener Erbbürger'' (1882) | |||

|} | |||

<div style="margin-top:.5rem; line-height:1.55;"> | |||

Ernst Edler von Hartmann-Franzenshuld, (* 4. September 1840 Wien, † 26. Mai 1884 ebenhier), der in diesem Haus wohnte, war der Begründer der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler", er verfasste auch das „Geschlechterbuch der Wiener Erbbürger" (1882). | Ernst Edler von Hartmann-Franzenshuld, (* 4. September 1840 Wien, † 26. Mai 1884 ebenhier), der in diesem Haus wohnte, war der Begründer der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler", er verfasste auch das „Geschlechterbuch der Wiener Erbbürger" (1882). | ||

</div> | |||

|} | |||

=== Wohnhaus von Johannes Brahms === | === Wohnhaus von Johannes Brahms === | ||

Über einen längeren Zeitraum als Mozart, von 1863 bis 1865, verweilte in diesem Haus auch Johannes Brahms. Er wohnte auf Stiege 7, im vierten Stock. | {| class="prettytable" width="100%" style="float:left; width:62%; margin-right:1rem; margin-bottom:.75rem;" | ||

|- | |||

| colspan="2" style="background:#800000; color:#A9A9A9; padding:.5rem 1rem;" | Persönlichkeit – Johannes Brahms | |||

|- | |||

| style="background:#eeeeee; width:140px; text-align:center; vertical-align:top; padding:.6rem;" | | |||

[[Datei:KopfX.png|100px|center]] | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.6rem; vertical-align:top;" | | |||

{| class="prettytable" width="100%" style="margin:0" | |||

|- | |||

| style="width:28%; background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Lebensdaten</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | 7. Mai 1833 – 3. April 1897 | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Wohnort (Adresse)</span> | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | Stiege 7, 4. Stock (Deutschordenshaus) | |||

|- | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Aufenthalt</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | 1863–1865 (länger als Mozarts Aufenthalt) | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Tätigkeit</span> | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | [[Datei:Musik Symbol.png|16px|baseline]] Leiter der Wiener Singakademie (1863–1865) | |||

|} | |||

<div style="margin-top:.5rem; line-height:1.55;"> | |||

Über einen längeren Zeitraum als Mozart, von 1863 bis 1865, verweilte in diesem Haus auch [[Johannes Brahms]]. Er wohnte auf Stiege 7, im vierten Stock. Zu dieser Zeit hatte Brahms die Funktion des Leiters der Wiener Singakademie, die noch heute musikalische Abende veranstaltet. | |||

</div> | |||

|} | |||

=== Wohn- und Sterbehaus des Stukkateurs Girolamo Alfieri === | |||

{| class="prettytable" width="100%" style="float:left; width:62%; margin-right:1rem; margin-bottom:.75rem;" | |||

|- | |||

| colspan="2" style="background:#800000; color:#A9A9A9; padding:.5rem 1rem;" | Persönlichkeit – Girolamo Alfieri | |||

|- | |||

| style="background:#eeeeee; width:140px; text-align:center; vertical-align:top; padding:.6rem;" | | |||

[[Datei:KopfX.png|100px|center]] | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.6rem; vertical-align:top;" | | |||

{| class="prettytable" width="100%" style="margin:0" | |||

|- | |||

| style="width:28%; background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Lebensdaten</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | † 14. Juli 1740 (in diesem Haus) | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Wohnort (Adresse)</span> | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | Deutschordenshaus (Deutsches Haus) | |||

|- | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Beruf</span> | |||

| style="background:#ffffff; padding:.35rem;" | Stukkateur | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | <span style="color:#B40404;">Werk(e)</span> | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.35rem;" | Gotisierende Stuckverzierungen in der [[Deutschordenskirche]] (Auftrag vom 24. Dezember 1720) | |||

|} | |||

<div style="margin-top:.5rem; line-height:1.55;"> | |||

Der Stukkateur [[Girolamo Alfieri]] erhielt am 24. Dezember 1720 den Auftrag, die gotisierenden Stuckverzierungen in der [[Deutschordenskirche]] zu schaffen. Alfieri starb am 14. Juli 1740 in diesem Haus.<ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 3., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 48.</ref> | |||

</div> | |||

|} | |||

== Lokale und Shopping == | == Lokale und Shopping == | ||

| Zeile 114: | Zeile 374: | ||

=== Michel Mayer Shop === | === Michel Mayer Shop === | ||

Vor allem innenarchitektonisch interessant ist der kleine Shop der österreichischen Modedesignerin Michel Mayer. Die Gestaltung hat die Architektin Sandra Häuplik übernommen. Im ehemaligen Taschenbuchladen wurde Altes saniert (schimmlig-feuchte Kreuzrippegewölbe, das Eingangsportal mit Holz-Kastenfassade) und Neues integriert. Über einen | Vor allem innenarchitektonisch interessant ist der kleine Shop der österreichischen Modedesignerin Michel Mayer. Die Gestaltung hat die Architektin Sandra Häuplik übernommen. Im ehemaligen Taschenbuchladen wurde Altes saniert (schimmlig-feuchte Kreuzrippegewölbe, das Eingangsportal mit Holz-Kastenfassade) und Neues integriert. Über einen laufsteg-ähnlichen Bodenbelag werden die Kundinnen vom Geschäftsbereich zu den Umkleidekabinen vor dem Atelier - der Schneiderei - geführt.<ref>Nextroom: http://www.nextroom.at/building.php?id=31896</ref> | ||

== Ausgrabungen == | |||

{| class="wikitable sortable" width="100%" style="margin:auto; border:1px solid #ddd" | |||

|- | |||

! style="background:#800000; color:#A9A9A9; padding:.35rem .5rem;" | Adresse | |||

! style="background:#800000; color:#A9A9A9; padding:.35rem .5rem;" | Ausgrabungscode | |||

! style="background:#800000; color:#A9A9A9; padding:.35rem .5rem;" | Zeitstellung | |||

! style="background:#800000; color:#A9A9A9; padding:.35rem .5rem;" | Beschreibung der Fundstücke | |||

|- | |||

| style="background:#f8f8f8; vertical-align:top; padding:.4rem;" | Churhausgasse 1 | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.4rem;" | 190543 | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.4rem;" | römisch | |||

| style="background:#f8f8f8; padding:.4rem;" | In zwei Meter Tiefe wurden 1905, die Churhausgasse entlang, Mauerbruchstücke, Bruchsteine, Brandgräberreste, viele Ziegelstücke und einige Topfscherben ausgegraben. | |||

|- | |||

| style="background:#ffffff; vertical-align:top; padding:.4rem;" | Singerstraße 7 | |||

| style="background:#ffffff; padding:.4rem;" | 191313 | |||

| style="background:#ffffff; padding:.4rem;" | römisch | |||

| style="background:#ffffff; padding:.4rem;" | Im Zuge von Restaurierungsarbeiten 1913 wurde eine 0,50 m starke Mauer mit eingemauerten römischen Dachziegeln entdeckt; zusätzlich fand man Ziegelbruch, Keramik, Menschen- und Tierknochen. | |||

|} | |||

---- | ---- | ||

<div style="clear:both"></div> | |||

<div style="border:1px solid #80000044; border-left:4px solid #800000; background:#f8f8f8; border-radius:14px; padding:1rem 1.25rem; margin:1rem 0 .5rem 0; box-shadow:0 2px 10px rgba(0,0,0,.04);"> | |||

<div style="font-weight:700; color:#800000; margin-bottom:.5rem;">Navigation</div> | |||

→ weiter zu [[Deutschordenskirche]] | [[Blutgasse 5,7 und 9]] | [[Churhausgasse 2]] | [[Singerstraße 8]] | [[Stephansplatz 5]]<br /> | |||

← zurück zu [[Blutgasse]] | [[Churhausgasse]] | [[Stephansplatz]] | [[Singerstraße]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | |||

</div> | |||

[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||

[[Kategorie:Unterirdisches]] | [[Kategorie:Unterirdisches]] | ||

[[Kategorie: | [[Kategorie:Museen]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Carlo Carnevale]] | [[Kategorie:Architekten:Carlo Carnevale]] | ||

[[Kategorie: | [[Kategorie:1. Bezirk - Shopping]] | ||

[[Kategorie:Wohn- und Sterbehäuser]] | [[Kategorie:Nextroom]] | ||

[[Kategorie:Lokale]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Wohn- und Sterbehäuser]] | ||

[[Kategorie: | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Ausgrabungen]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Denkmalschutz]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Lokale]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Theater und Opernhäuser]] | |||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Aktuelle Version vom 13. September 2025, 14:30 Uhr

- Bezirk

- 1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Blutgasse 4

- =Stephansplatz 4

- =Churhausgasse 1

- =Singerstraße 7

- Konskriptionsnummer Stadt

vor 1862: 879 | vor 1821: 933 | vor 1795: 865

- vor 1862: 879

- vor 1821: 933

- vor 1795: 865

- Baujahr

- 1667 (Umbau)

- Architekten (Bau)

- Carlo Carnevale (?)

Das Deutschordenshaus - Architektur und Geschichte

Die Blutgasse hieß ursprünglich „Kothgässel bei den Deutschen Herren“, dieser Name lässt sich darauf zurückführen, dass hier der Deutschorden beheimatet war (Deutschordenshaus). Das Deutschordenshaus hat zwei Innenhöfe, an der Ecke zur Singerstraße ist die Fassade barock gestaltet, daran anschließend ist sie frühbarock gegliedert, der Kern des Hauses ist jedoch gotisch. Am rechten Ende ist sogar noch ein Teil der schlichten Fassade aus dem 16.Jahrhundert erhalten. Bei den jeweiligen Umbauten wurden die gotischen Elemente integriert (Anpassung der gotischen Architektur in einen Barockbau). Die Kirche stammt noch aus dem 13. Jahrhundert.

Ab 1667 wurde das Gebäude von Carlo Carnevale neu gestaltet und 1679 von Johann Bernhard Ceresola erweitert. Das Deutschordenshaus wurde 1720 in seine heutige Form durch Anton Erhard Martinelli umgebaut. Der Gebäudekomplex mit 2 Innenhöfen musste mehrere große Brände überstehen, so zum Beispiel in den Jahren 1728 und 1748, der gefährlichste davon war jedoch 1735. Dem Stadtunterkämmerer, der mit einem Löschgerät gekommen war, wurde der Zutritt verweigert, und so dauerte der Brand drei Tage und Nächte an.

Salomon Kleiner hat das Deutschordenshaus 1733 in einer Zeichnung festgehalten, die heute in der Nationalbibliothek zu finden ist.[1]

Zu Zeiten Adalbert Stifters gab es (wie er schreibt) noch einen Durchgang vom Keller zu den Katakomben.

Die Grabplatten sind die des St. Stephansfriedhofes, sie wurden bei Umbauarbeiten gefunden und 1903 eingemauert.

Das Haus ist eines der wenigen, auf dem noch ein "Planendach" erhalten ist. Diese Bauart von Dächern war besonders im 19. Jahrhundert beliebt. Vom Hof aus ist es sichtbar.

Der Deutsche Orden

Der Deutsche Orden wurde 1190 in Akkon als Spitalsbruderschaft gegründet. Noch 1191 wandelte er sich - im Laufe des dritten Kreuzzuges - zu einem ritterlichen Orden, der die Pilger zum Heiligen Land schützte. Er gehört – neben den Johannitern und den Templern – zu den drei großen Ritterorden, erkennbar sind die Mitglieder an ihrem weißen Mantel mit einem großen schwarzen Kreuz.

An dieser Stelle ließen sich die Deutschordensritter unter Herzog Leopold VI. bereits im Jahr 1200 nieder (nachweisbar sind sie hier ab 1222), noch heute befindet sich die Zentrale, die Kirche, die Schatzkammer, das Zentralarchiv und das Gästehaus hier.

1309 tauschte der Orden mit der Stadt Wien, sie gaben einen Gebäudeteil zur Erweiterung des Stephansfreithofes ab und erhielten dafür einen Gassengrund und einen Teil des Churhauses (Stephansplatz 3/3A). Während des 14. Jahrhunderts hatte der Orden seine Blütezeit, musste dann aber aufgrund wirtschaftlicher Probleme im Jahre 1422 seine Grundrechte an die Augustiner-Eremiten verkaufen. Zu dieser Zeit hatte der große Komplex einen Wirtschaftshof, der von Pferdeställen umgeben war. [2]

An die Auflösung in der NS-Zeit erinnert eine Gedenktafel.

Gedenktafel: Deutscher Orden – Auflösung

1938–1988

In der Welt seid ihr in Bedrängnis

aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.

(Jo 16,33)

Mit 1. September 1938 lösten die Nationalsozialisten

die Ballei Österreich des Deutschen Ordens auf.

Am 24. März 1947 erklärte die Regierung der

Republik Österreich die Auflösung für widerrechtlich

und nichtig.

Die Schatzkammer und das Zentralarchiv

Die Schatzkammer ist im 2. Stock untergebracht. Man kann hier nicht nur kirchliche Schätze, prunkvolle Kelche und orientalische Waffen (von den Kreuzzügen) sehen, sondern auch das Tafelgeschirr und Reste der Kunstkammer des Hochmeisters Erzherzog Maximilian von Österreich.

Das Archiv beherbergte ursprünglich nur österreichische Urkunden und Akten, nachdem 1809 der Orden seinen Sitz aus Mergentheim nach Wien verlegt hatte, wurden auch die Bestände des Hauptarchivs (1813) und später auch die aus Schlesien, und Südtirol übernommen. Heute sind hier rund 12.000 Urkunden (die ältesten aus dem 12. Jahrhundert), mehr als 1.000 Handschriften, rund 7.400 Bücher und Publikationen und ein Aktenbestand, der in 44 Abteilungen gegliedert ist, verwahrt.

Der Streit Mozarts mit Graf Colloredo

Im Vorhof, neben dem Eingang zur kleinen Kirche, ist eine Gedenktafel. Sie sagt uns, dass in einer der Wohnungen Mozart lebte, als er als 25-jähriger mit dem Fürsterzbischof von Salzburg Graf Colloredo mit nach Wien übersiedeln musste.

Gedenktafel: Wolfgang Amadeus Mozart – Deutsches Haus

Wolfgang Amadeus Mozart

wohnte im Deutschen Hause

vom 16. März bis zum 2. Mai

1781

Zwei Monate später geriet Mozart derart mit Graf Colloredo aneinander (Grund war – neben vielen anderen Aufmüpfigkeiten, dass Mozart sich eigenmächtig Urlaub in München verschafft hatte), dass er kündigte. Auch die Vermittlungsversuche durch den Kammerherrn des Grafen, Graf Arco, nutzen nicht viel, wie Mozart in einem Brief an seinen Vater schilderte:

„Was geht es ihn an, wenn ich meine Entlassung haben will? So soll er mit Gründen jemand zureden, oder die Sache gehen lassen wie sie geht, aber nicht mit Flegel und Bursche herumwerfen, und einen bei der Thüre durch einen Tritt im Arsch hinaus werfen.“ Dieser „Arschtritt“ ging als legendär in die Geschichte ein und führte dazu, dass Mozart von einer sicheren Anstellung in die Selbständigkeit als Freischaffender Künstler entlassen wurde.

- Ehrenmitglieder der Mozartgemeinde

An diese Zeit erinnernd sind hier - im Durchgang zwischen den zwei Höfen - Ehrentafeln für Ehrenmitglieder beziehungsweise Träger der Mozart-Medaille der Mozartgemeinde Wien angebracht.

Theater

Rechts vom Tor ist ein Fenster mit alter schmiedeeiserner Vergitterung zu sehen. Dahinter verbirgt sich ein kleines Theater aus dem 18. Jahrhundert (reich verziert und bunt, Groteskenmalerei von 1680), es war das Musikzimmer des Deutschen Ritter Ordens. Hier finden immer noch Konzerte des Mozart-Ensembles statt, natürlich in Originalkostümen.

Bibelwerk

Ebenfalls in dem Gebäude ist der Sitz des Österreichischen katholischen Bibelwerks. Der Mehrzweckraum dieses Vereins wurde nach Plänen des Ateliers Igirien gestaltet.[3]

Ehemalige Unternehmen im Haus

An der Ecke Blutgasse befand sich schon im 19.Jahrhundert ein Lokal, der Deutschordenskeller. Danach fanden sich hier noch andere Gaststätten: Das „Deutsche Haus“ oder „Der Fenstergucker“.

Im zweiten Hof – dem Großen Deutschordenshof – war ab 1205 der Wirtschaftshof des Deutschen Ordens. Er war von Pferdeställen umgeben, die heutige Gestaltung ist von 1785.

Zwischen 1821 und 1825 war hier der Sitz der Spar-Casse, bevor sie in ihr neues Gebäude am Graben 21 übersiedelte.

1789 richtete Alois Doll seine Buchhandlung in diesem Haus ein (im selben Jahr machte er seinen Ehevertrag). Die Buchhandlung war so erfolgreich, dass er später ein größeres Geschäft Ecke Stephansplatz/Goldschmiedgasse übernahm.

Kino im Klubheim Gastwirtschaft "Deutsches Haus"

Zwischen 1929 und 1930 wurde hier das Kino im Klubheim Gastwirtschaft "Deutsches Haus" betrieben.

Gedenktafeln

Hier befindet sich auch eine Gedenkstätte für die 1945 heimatvertriebenen Bewohner der Stadt Brünn und der Brünner Sprachinsel. Außerdem erinnert eine Tafel an 800 Jahre Elisabeth von Thüringen, 285 Jahre Wiener Ungarische Katholische Gemeinde und 800 Jahre Deutscher Orden.

Gedenktafel: Brünner Gedenkstätte 1945

An dieser Weihestätte

gedenken die deutschen Bürger

der Stadt Brünn

und der Sprachinsel

der Leiden im Schicksalsjahr

1945

Bruna – Heimatverband der Brünner

Gedenktafel: 800 Jahre Elisabeth von Thüringen

"Ich habe Euch immer gesagt,

ihr müsste die Menschen froh machen."

800 Jahre Hl. Elisabeth von Thüringen und arpad-haz

1207 - 2007

285 Jahre Wiener Ungarische Katholische Gemeinde

1722 - 2007

800 Jahre Deutscher Orden in Wien

Gedenktafel: Friedrich Belrupt-Tissac

Friedrich Graf

Belrupt – Tissav O.T.

Ritter und Landkomtur des Deutschen Ordens

der Ballei Österreich

10. Oktober 1879 (Brünn) – 20. März 1970 (Wien)

begraben in der Krypta der Deutschordenskirche

Am 5. Mai 1909 erhielt er von Hochmeister Erzherzog Eugen

den Ritterschlag und legte die feierliche Profess ab.

Am 9. Juli 1950 wurde er zum Priester geweiht.

1953 bis 1959 war er Prior der Ballei Österreich

und Rektor der Deutschordenskirche zu Wien.

Geliebt von Gott und den Menschen:

Sein Andenken sei zum Segen.

(Jes. Sir. 45,1)

Sala Terrena

Im Erdgeschoß liegt neben der Kirche die Sala terrena, ein mit einer flachen Kuppel gewölbter Zentralraum, der mit illusionistischen Wandmalereien des späten 18. Jahrhunderts geschmückt ist. Die Fresken zeigen reiches, teilweise figurales Ornament und mythologische Szenen. Ehemals war dieser sommerliche Gartensaal durch eine Tür zum Hof hin geöffnet, die heute als Fenster verschlossen ist. Die Sala terrena ist gewöhnlich nur für Konzerte geöffnet, kann aber auch im Rahmen von Führungen in der Schatzkammer besichtigt werden.

Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten

Geburtshaus des Dichters Ayrenhoff

Am 28. Mai 1733 wurde im Deutschen Haus der Dichter Cornelius Hermann Paul von Ayrenhoff geboren. Die Gedenktafel im ersten Hof, Stiege III, erinnert daran:

Zur Erinnerung

an den heimischen Dichter

Cornelius Hermann Paul

von Ayrenhoff

welcher in diesem Hause

am 28. Mai 1733 geboren wurde.

| Persönlichkeit – Cornelius Hermann Paul von Ayrenhoff | |||||||||||||

Ayrenhoff war eigentlich Soldat im Regiment von Harrach, er kämpfte im siebenjährigen Krieg für Maria Theresia um den Erhalt von Schlesien. Dabei war er nicht sehr erfolgreich – er wurde zwei Mal gefangen genommen, auch die Schlacht verlor Österreich. Schon während dem Kriegsdienst hatte Ayrenhoff mit dem Schreiben begonnen. Sein erstes Werk, ein Trauerspiel mit dem Namen "Aurelius oder Wettstreit der Großmuth" wird im Kärntnertor-Theater 1766 uraufgeführt. In Summe schrieb er 7 Trauerspiele und 14 Komödien. | |||||||||||||

Wohn- und Sterbehaus weiterer Persönlichkeiten

| Persönlichkeit – Ernst Edler von Hartmann-Franzenshuld | |||||||||||

Ernst Edler von Hartmann-Franzenshuld, (* 4. September 1840 Wien, † 26. Mai 1884 ebenhier), der in diesem Haus wohnte, war der Begründer der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler", er verfasste auch das „Geschlechterbuch der Wiener Erbbürger" (1882). | |||||||||||

Wohnhaus von Johannes Brahms

| Persönlichkeit – Johannes Brahms | |

|

Über einen längeren Zeitraum als Mozart, von 1863 bis 1865, verweilte in diesem Haus auch Johannes Brahms. Er wohnte auf Stiege 7, im vierten Stock. Zu dieser Zeit hatte Brahms die Funktion des Leiters der Wiener Singakademie, die noch heute musikalische Abende veranstaltet. | |

Wohn- und Sterbehaus des Stukkateurs Girolamo Alfieri

| Persönlichkeit – Girolamo Alfieri | |||||||||

Der Stukkateur Girolamo Alfieri erhielt am 24. Dezember 1720 den Auftrag, die gotisierenden Stuckverzierungen in der Deutschordenskirche zu schaffen. Alfieri starb am 14. Juli 1740 in diesem Haus.[4] | |||||||||

Lokale und Shopping

Haas&Haas

Hier ist der Gastgarten von Haas&Haas, dem Teehaus. Die alten schönen Kellergewölbe können im Geschäft betrachtet werden, während man im Duft des Tees nach Nippes für die Tischkultur stöbert.

Michel Mayer Shop

Vor allem innenarchitektonisch interessant ist der kleine Shop der österreichischen Modedesignerin Michel Mayer. Die Gestaltung hat die Architektin Sandra Häuplik übernommen. Im ehemaligen Taschenbuchladen wurde Altes saniert (schimmlig-feuchte Kreuzrippegewölbe, das Eingangsportal mit Holz-Kastenfassade) und Neues integriert. Über einen laufsteg-ähnlichen Bodenbelag werden die Kundinnen vom Geschäftsbereich zu den Umkleidekabinen vor dem Atelier - der Schneiderei - geführt.[5]

Ausgrabungen

| Adresse | Ausgrabungscode | Zeitstellung | Beschreibung der Fundstücke |

|---|---|---|---|

| Churhausgasse 1 | 190543 | römisch | In zwei Meter Tiefe wurden 1905, die Churhausgasse entlang, Mauerbruchstücke, Bruchsteine, Brandgräberreste, viele Ziegelstücke und einige Topfscherben ausgegraben. |

| Singerstraße 7 | 191313 | römisch | Im Zuge von Restaurierungsarbeiten 1913 wurde eine 0,50 m starke Mauer mit eingemauerten römischen Dachziegeln entdeckt; zusätzlich fand man Ziegelbruch, Keramik, Menschen- und Tierknochen. |

→ weiter zu Deutschordenskirche | Blutgasse 5,7 und 9 | Churhausgasse 2 | Singerstraße 8 | Stephansplatz 5

← zurück zu Blutgasse | Churhausgasse | Stephansplatz | Singerstraße | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ Deutschordenshaus 1733. Zeichnung von S. Kleiner in der Nationalbibliothek

- ↑ Eugen Messner: Die Innere Stadt Wien. Österr. Bundesverlag, 1928, Leipzig. S. 56

- ↑ Günther Buchinger, Christa Farka: Dehio Wien, 1. Bezirk - Innere Stadt. Schroll, 2003, S. 41

- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 3., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 48.

- ↑ Nextroom: http://www.nextroom.at/building.php?id=31896