Reischachstraße 2: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (31 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

<mockingbird.Aside no-header> | |||

<mockingbird.header #header:#a80f11>Das Gebäude</mockingbird.header> | |||

<mockingbird.image wiki="Wien - Regierungsgebäude, Stubenring 1.JPG" /> | |||

<mockingbird.content> | |||

;<span style="color:#B40404;">Bezirk</span> | |||

: <span style="color:#B40404;>1., Innere Stadt</span> | |||

; Aliasadressen | |||

: =[[Reischachstraße]] 2 | |||

: =[[Schallautzerstraße]] 6 | |||

: =[[Oskar-Kokoschka-Platz]] 1 | |||

: =[[Stubenring]] 1 | |||

: =[[Julius-Raab-Platz]] 2 | |||

; Konskriptionsnummer | |||

: vor 1862: ''' keine, Glacis bzw. Vorplatz der Franz-Josephs-Kaserne''' | |||

: vor 1821: '''keine - Stadtummauerung''' | |||

: vor 1795: '''keine - Stadtummauerung''' | |||

; Baujahr | |||

: 1909-1913 | |||

; Architekten (Bau) | |||

: [[Ludwig Baumann]], [[Karl Stigler ]] | |||

</mockingbird.content> | |||

<mockingbird.map coordinates="48.209750293100754, 16.383184526425275"> | |||

<mockingbird.on-map coordinates="48.209750293100754, 16.383184526425275" type="marker" /> | |||

</mockingbird.map> | |||

<mockingbird.content-license license="cc-by-sa" /> | |||

</mockingbird.aside> | |||

__TOC__ | |||

== Das | == Das Kriegsministerium - Architektur und Geschichte == | ||

Zwischen 1909 und 1913 wurde das Gebäude im Auftrag von Erzherzog Franz Ferdinand für das Reichskriegsministerium erbaut, | Zwischen 1909 und 1913 wurde das Gebäude im Auftrag von Erzherzog Franz Ferdinand für das Reichskriegsministerium erbaut, das vom Hof hier her zog. Beauftragt wurde dafür Ludwig Baumann, der sich bereits als Bauleiter der Hofburg und des Eislaufvereines einen Namen gemacht hatte. Der riesige Bau (200 Meter lang, mit 3000 Fenstern) entsprach dem neuesten Stand der Technik, seine Mauern bestehen bereits aus Stahlbeton. | ||

Für die Erbauung wurden 238 Firmen beschäftigt, das neue Ministerium kostete sagenhafte 12.726.000 Kronen. Die hohen Kosten waren auch durch Sonderwünsche der Militärs verursacht, die betrafen, dass aus dem alten Haus Am Hof ganze Räume abgebaut und hier wieder errichtet werden sollten. Gemeint waren damit alte Türen, Fenster, Öfen und das Mobiliar von dort. In vier Räumen berücksichtigte man diese Kopier-Wünsche, dann ging man diesen nicht mehr weiter nach. | Für die Erbauung wurden 238 Firmen beschäftigt, das neue Ministerium kostete sagenhafte 12.726.000 Kronen. Die hohen Kosten waren auch durch Sonderwünsche der Militärs verursacht, die betrafen, dass aus dem alten Haus Am Hof ganze Räume abgebaut und hier wieder errichtet werden sollten. Gemeint waren damit alte Türen, Fenster, Öfen und das Mobiliar von dort. In vier Räumen berücksichtigte man diese Kopier-Wünsche, dann ging man diesen nicht mehr weiter nach. | ||

| Zeile 30: | Zeile 38: | ||

=== Die künstlerische Gestaltung === | === Die künstlerische Gestaltung === | ||

Die Front des Gebäudes wurde reichhaltig verziert. Für die künstlerische Ausstattung engagierte man Hans Bitterlich, er schuf die Reliefs "Kampf und Sieg" in den Giebelfeldern und Emanuel Pendl, der den riesigen Adler als Krönung des Dachgeschosses gestaltet. | Die Front des Gebäudes wurde reichhaltig verziert. Für die künstlerische Ausstattung engagierte man Hans Bitterlich, er schuf die Reliefs "Kampf und Sieg" in den Giebelfeldern und Emanuel Pendl, der den riesigen Adler als Krönung des Dachgeschosses gestaltet. | ||

<gallery> | |||

File:Giebelfeld | <gallery mode="packed-hover" widths = 250px heights = 150px perrow = 2 caption = "Kriegsministerium"> | ||

File:Giebelfeld Kampf Sieg Adler.JPG|Giebelfeld Kampf (Bitterlich), Bronzeadler (von Pendl) und Giebelfeld Sieg (Bitterlich) | |||

</gallery> | </gallery> | ||

Der Doppeladler aus Bronze ist 40 Tonnen schwer, um ihn tragen zu können, mussten die Pläne des Hauses abgeändert werden: Man schuf eine eigene Attikazone. Der Doppeladler mit einer Flügelspannweite von 18 Metern trug eine überdimensionale Kaiserkrone, unter dem Werk war der Schriftzug "Si vis pacem para bellum" ("Wenn Du den Frieden willst, so rüste zum Krieg") angebracht. Beides wurde 1918 entfernt. | Der Doppeladler aus Bronze ist 40 Tonnen schwer, um ihn tragen zu können, mussten die Pläne des Hauses abgeändert werden: Man schuf eine eigene Attikazone. Der Doppeladler mit einer Flügelspannweite von 18 Metern trug eine überdimensionale Kaiserkrone, unter dem Werk war der Schriftzug "Si vis pacem para bellum" ("Wenn Du den Frieden willst, so rüste zum Krieg") angebracht. Beides wurde 1918 entfernt. | ||

Eine weitere Auffälligkeit sind die Soldatenköpfe, die als Schlusssteine die Fassade schmücken. Wilhelm Hejda erhielt den Auftrag für die Schaffung von 23 Köpfen, die Soldaten | Eine weitere Auffälligkeit sind die Soldatenköpfe, die als Schlusssteine die Fassade schmücken. Wilhelm Hejda erhielt den Auftrag für die Schaffung von 23 Köpfen, die Soldaten im Krieg darstellten, Er scheute sich dabei nicht, auch schmerzverzerrte Grimassen darzustellen. Da die Fassade so lang wurde, dass 48 der Köpfe benötigt wurden, kopierte man kurzerhand einige, es sind also manche Darstellungen zwei bis drei mal zu finden. | ||

<gallery> | |||

<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 2 caption = "Soldatenköpfe"> | |||

File:Keystone of Regierungsgebäude, Vienna 03.jpg | File:Keystone of Regierungsgebäude, Vienna 03.jpg | ||

File:Keystone of Regierungsgebäude, Vienna 16.jpg | File:Keystone of Regierungsgebäude, Vienna 16.jpg | ||

| Zeile 50: | Zeile 59: | ||

=== Technische Ausstattung === | === Technische Ausstattung === | ||

Gerade | Gerade zur Bauzeit entwickelte sich die Telekommunikation als wichtiges Hilfsmittel im Krieg. Man nutzte Telefone, Telegraphie und Radio, um mit den Truppen zu Land und zu Wasser Kontakt zu halten. Das Ministerium wurde daher schon damals mit einer Telefonanlage der Firma Siemens & Halske ausgestattet. Unter dem Putz der Außenfassade befindet sich ein dichtes Netz von Siliziumbronzedrähten, die den Funk ermöglichten, zwischen 1918 und 1819 war das Kriegsministerium der einzige Telegraphiesender in Österreich, der wirklich funktionierte. | ||

=== Kommission für Verkehrsanlagen in Wien === | |||

Bis 1934 befand sich hier die Kommission für Verkehrsanlagen in Wien, die die Bauaufsicht und die Verwaltung der Geldmittel über die Stadtbahn, die Regulierung des Wienflusses, die Anlage des Hauptsammelkanals und die Umwandlung des Donaukanals in einen geschützten Handels- und Winterhafen zur Aufgabe hatte. | |||

=== Der 2. Weltkrieg und die Zeit danach === | === Der 2. Weltkrieg und die Zeit danach === | ||

Kaum waren die Nazis in Wien einmarschiert, wurde auch schon das Ministerium okkupiert und zum Sitz des Wehrkreiskommandos XVII und XVIII gemacht. In diesem Haus wurden am 20.7.1944, dem Tag des Attentats gegen Hitler, die Anführer der NSDAP, der Gestapo und der SS festgesetzt (Operation Walküre). | |||

1945 wurde | Im Rahmen der Bombardierung Wiens 1945 erlitt das Haus Schäden, wurde aber dennoch - nach Abzug der Nationalsozialisten - dem Bundesheer zur Einrichtung des Verteidigungsministeriums angeboten. Weil dieses keinen Bedarf hatte (es wäre zu groß), übersiedelten 1951 die Bundesministerien für Soziales, Gesundheit und Umweltschutz hier her. Das Haus war gerade wieder hergestellt worden, Erich Boltenstern hatte zwischen 1947 und 1951 den Wiederaufbau und die Fassadenrestaurierung übernommen (mit K. Merwar). <ref>http://www.architektenlexikon.at/de/1367.htm</ref> | ||

Heute befinden sich hier folgende Ministerien: | Heute befinden sich hier folgende Ministerien: | ||

| Zeile 62: | Zeile 75: | ||

* Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) | * Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) | ||

* Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW - "Lebensministerium") | * Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW - "Lebensministerium") | ||

* Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) | * Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) | ||

== Das Radetzky-Denkmal == | == Das Radetzky-Denkmal == | ||

Vor den Neubau wurde das Radetzkydenkmal gesetzt, dass am 27.7.1912 vom Platz [[Am Hof#Radetzky-Denkmal|Am Hof]] hierher transferiert wurde; zu beiden Seiten wurden die Ministerienbrunnen errichtet. <ref>Richard Groner: Wien wie es war, vollst. neu bearb. von Felix Czeike, Verlag Molden, Wien-München, 1965, 6. Auflage, S. 460</ref> | |||

[[File:Radetzky-Denkmal (20947) IMG 8719.jpg|thumb|250px|left]] | |||

'''Enhüllung''': 1892<br /> | |||

'''Künstler''': Caspar von Zumbusch, Hans Bitterlich, Georg Niemann<br /> | |||

Das Denkmal zeigt den Feldmarschall Johann Joseph Wenzel Graf Radetzky von Radetz (1766-1858), der einer der bedeutendsten Heerführer der Habsburger war. Er hatte die Schlachten bei Santa Luca, Custozza, Mortara und Novara gewonnen. Radetzky ist durch den Marsch, den Johann Strauss Vater für ihn komponierte, heute noch ein Begriff. Das Monument ist ein Werk des Architekten Georg Niemann und des Bildhauers Caspar von Zumbusch (er wurde direkt beauftragt, es fand kein Wettbewerb statt). | |||

Radetzky ist auf einem Pferd sitzend dargestellt - offenbar in einer Schlachtszene, er überblickt das Kampffeld. | |||

Der Sockel des Denkmals ist aus rotem Marmor gefertigt und trägt zwei Inschriften (Vorder- und Rückseite) sowie zwei Reliefs (links und rechts), die von Hans Bitterlich geschaffen wurden. | |||

<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 7 caption = "Die Reliefs"> | |||

File:Wien - Radetzky-Denkmal, linkes Relief.JPG|Der Kriegsrat | |||

File:Wien - Radetzky-Denkmal, rechtes Relief.JPG|Der Waffenstillstand | |||

</gallery> | |||

Das linke Relief zeigt Radetzky beim Kriegsrat. Er diskutiert mit seinen Generälen Heinrich von Heß, Karl von Schönhals, Konstantin d’Aspre, Eugen Wratislav von Mitrowitz und Georg von Thurn und Valsassina, | |||

An der Vorderseite ist ein bronzener Doppeladler angebracht, über dem die Inschrift "In deinem Lager ist Österreich" prangt. Diese Zeile stammt aus einer Lobeshymne von Grillparzer, die dieser 1848 auf Radetzky dichtete. | |||

Das Relief auf der rechten Seite zeigt Radetzky nach Verkündung des Waffenstillstands am 12. März 1849. Er wird von Soldaten aller Waffengattungen und Nationen gefeiert. | |||

Die Rückseite schließlich trägt die Inschrift "Feldmarschall Graf Radetzky, geboren 2. November 1766 - gestorben 5. Januar 1858" | |||

<ref>Stefan Reisenfellner, Steinernes Bewusstsein I, Böhlau Verlag 1998, S. 149</ref> | |||

== Ministerienbrunnen == | |||

[[File:Wien Ministerienbrunnen.jpg|thumb|250px|left]] | |||

'''Datierung''': 1909-13 <br /> | |||

'''Künstler''': Ludwig Baumann<br /> | |||

Als das Radetzky-Denkmal vom Hof hierher transferiert wurde, beschloss Baumann, dass zu beiden Seiten Brunnen stehen sollten. Er entwarf daher zwei Steinbrunnen mit Bronzeplastiken und einem Kleeblatt-Becken aus Kaiserstein. | |||

Das Wasser gelangt über vier Tiermaskenspeier (Löwenköpfe) in das Becken, bekrönt wird die Säule durch einen Doppeladler. | |||

== Gedenktafeln == | |||

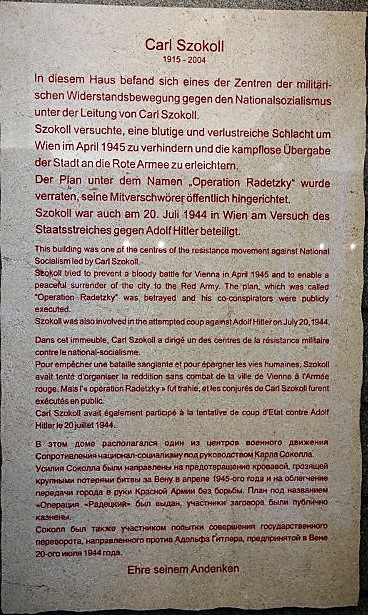

=== Gedenktafel Carl Szokoll === | |||

Am 4. April 2005 wurde im Foyer des Wirtschaftsministeriums eine Gedenktafel angebracht, die an den Widerstandskämpfer und Filmproduzenten [[Carl Szokoll]] erinnert. | |||

== | <gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 2 caption = "Gedenktafel Carl Szokoll "> | ||

File:GT Carl Szokoll.jpg | |||

File:GT Carl Szokoll Text.JPG | |||

</gallery> | |||

=== Gedenktafek Zentrum der Wehrmachtsjustiz === | |||

ZENTRUM DER | |||

WEHRMACHTSJUSTIZ | |||

Regierungsgebäude | 1010 Wien, Stubenring 1 | |||

Das Regierungsgebäude, heute Sitz mehrerer Ministerien, war von | |||

1938 bis 1945 zentrale Schaltstelle der Wehrmachtsjustiz und | |||

damit Teil des nationalsozialistischen Terror- und Unrechtssystems. | |||

Geschichte des Gebäudes | |||

Das Gebäude wurde als k. u. k. Reichskriegsministerium | |||

errichtet und 1913 fertiggestellt. Hier hatten zentrale Stel- | |||

len des Heeres der Monarchie ihren Sitz, darunter der | |||

Generalstab. Maßgebliche Entscheidungen während des | |||

Ersten Weltkriegs wurden hier getroffen. Nach der Ausru- | |||

fung der Ersten Republik im Herbst 1918 wurde hier der | |||

Aufbau des Bundesheeres administriert, am | |||

12. November 1924 der erste Radiosender Österreichs | |||

(RAVAG) installiert. Das Haus war Schauplatz praktisch | |||

aller bedeutsamen innenpolitischen Ereignisse bis 1945, | |||

so bei der Etablierung des Austrofaschismus (1933), beim | |||

nationalsozialistischen Putschversuch (1934), beim | |||

„Anschluss“ (1938) und bei der Befreiung (1945). Seit 1945 | |||

beherbergt es durchwegs zivile Ministerien. | |||

Zentrum der | |||

Wehrmachtsjustiz | |||

Von diesem Gebäude aus vollzo- | |||

gen die Befehlshaber der | |||

deutschen Wehrmacht nach | |||

dem „Anschluss“ 1938 die | |||

Gleichschaltung und Integra- | |||

Bundesheeres in die nation- | |||

alsozialistischen Streit- | |||

kräfte. Hier liefen alle Fäden | |||

der NS-Militärjustiz zusam- | |||

men, bis zur Befreiung blieb | |||

der Ort Dreh- und Angelpunkt | |||

der militärischen Verfolgung. | |||

Die Juristen am Stubenring | |||

etablierten in kurzer Zeit eine poli- | |||

tisch willfährige Justiz und schworen | |||

Richter, Justizpersonal und Offiziere auf die | |||

kommenden Eroberungskriege und den Vollzug | |||

der neuen Rechtsordnung ein. Allein in Wien wurde rund | |||

ein Dutzend Heeres- und Luftwaffengerichte installiert. | |||

Während des Zweiten Weltkriegs gerieten aber- | |||

tausende Soldaten und Offiziere, aber auch Zivilpersonen, | |||

die der Desertion, der „Wehrkraftzersetzung“, des | |||

Kriegsverrats und anderer Delikte verdächtig erschienen, | |||

in den Fokus der Militärgerichte. Die Richter und Ankläger | |||

der Wehrmacht ordneten Verhöre und Folter an, sprachen | |||

Zuchthaus- und Gefängnisstrafen aus, ließen die Verur- | |||

teilten in Straflager oder sogenannte Bewährungseinheit- | |||

en einweisen. Viele tausend Mal verhängten die Richter | |||

die Todesstrafe. Die Bestätigung der Urteile fiel den Kom- | |||

mandeuren und Befehlshaber in ihrer Eigenschaft als | |||

sogenannte Gerichtsherren zu; deren Büros befanden sich | |||

zum Teil im Haus am Stubenring. | |||

In Wien unterhielt die Wehrmacht zumindest sechs | |||

Gefängnisstandorte sowie zwei Hinrichtungsorte. Am | |||

Militärschießplatz Kagran (im heutigen Donaupark) | |||

wurden Todesurteile durch Erschießung vollstreckt, im | |||

Landgericht I (dem heutigen Landesgericht für Straf- | |||

sachen Wien) durch Enthauptung und Erhängen. | |||

Gesetz und Denkmal | |||

Der Prozess zur juristischen Rehabilitierung von Wehr- | |||

machtsdeserteuren und anderen Opfern der NS-Militär- | |||

justiz nahm erst in den späten 1990er Jahren seinen | |||

Anfang. Nach langen Auseinandersetzungen beschloss | |||

der österreichische Nationalrat im Herbst 2009 | |||

das Aufhebungs- und Rehabilitations- | |||

gesetz und hob dadurch, 64 Jahre | |||

nach Kriegsende, alle Urteile der | |||

Wehrmachtsjustiz pauschal auf. | |||

Auch im öffentlichen Raum | |||

fanden die Diskussionen um | |||

die „ungehorsamen Solda- | |||

ten“ ihren Niederschlag. | |||

Seit Herbst 2014 erinnert | |||

das Denkmal am Wiener | |||

Ballhausplatz an die Ver- | |||

folgten der NS-Militärjustiz | |||

und würdigt an diesem zen- | |||

tralen und symbolisch be- | |||

deutungsvollen Ort der Re- | |||

publik die Leiden und Leistun- | |||

gen jener Menschen, die auf indiv- | |||

idueller Ebene dazu beitrugen, der | |||

NS-Herrschaft und dem Krieg ein Ende | |||

zu setzen. | |||

Mehr Infos zum Gebäude: | |||

deserteursdenkmal.at/stubenring | |||

Im Gedenken an die Verfolgten. | |||

2023 | |||

== Ausgrabungen == | |||

{| class="toccolours sortable" | |||

|- style="background:#fff8dc;" | |||

! Ausgrabungscode | |||

! zeitliche Lagerung | |||

! Beschreibung der Fundstücke | |||

|- | |||

| 191002 | |||

| römisch | |||

| Im Jahr 1910 fand man beim Ausheben der Fundamente für den Neubau des Kriegsministeriums römische Münzen und Terra Sigillata. Es könnte sich um die Reste von Gräbern handeln. | |||

|- | |||

| 189914 | |||

| römisch | |||

| Im Jahr 1899 wurde bei Regulierungsarbeiten der Wienflusses, auf Höhe der Schallautzerstraße 6, ein Straßenunterbelag gefunden, sowie ein Altar, eine Münze und ein menschliches Skelett. | |||

|} | |||

| Zeile 102: | Zeile 256: | ||

Gehe weiter zu [[Reischachstraße 3]] | [[Oskar-Kokoschka-Platz 2]] | [[Stubenring 2]] | [[Julius-Raab-Platz 3]] | Gehe weiter zu [[Reischachstraße 3]] | [[Oskar-Kokoschka-Platz 2]] | [[Stubenring 2]] | [[Julius-Raab-Platz 3]] | ||

Gehe zurück zu [[Julius-Raab-Platz]] | Gehe zurück zu [[Julius-Raab-Platz]] | [[Reischachstraße]] | [[Schallautzerstraße]] | [[Oskar-Kokoschka-Platz]] | [[Stubenring]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | ||

[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Ludwig Baumann]] | [[Kategorie:Architekten:Ludwig Baumann]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Karl Stigler]] | |||

[[Kategorie:Architekten:Erich Boltenstern]] | |||

[[Kategorie:Denkmäler]] | [[Kategorie:Denkmäler]] | ||

[[Kategorie:Brunnen]] | [[Kategorie:Brunnen]] | ||

[[Kategorie: | [[Kategorie:Sehenswürdigkeiten]] | ||

[[Kategorie: | [[Kategorie:1. Bezirk - Kunst im öffentlichen Raum]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Ausgrabungen]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | |||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Aktuelle Version vom 29. März 2025, 06:52 Uhr

- Bezirk

- 1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Reischachstraße 2

- =Schallautzerstraße 6

- =Oskar-Kokoschka-Platz 1

- =Stubenring 1

- =Julius-Raab-Platz 2

- Konskriptionsnummer

- vor 1862: keine, Glacis bzw. Vorplatz der Franz-Josephs-Kaserne

- vor 1821: keine - Stadtummauerung

- vor 1795: keine - Stadtummauerung

- Baujahr

- 1909-1913

- Architekten (Bau)

- Ludwig Baumann, Karl Stigler

Das Kriegsministerium - Architektur und Geschichte

Zwischen 1909 und 1913 wurde das Gebäude im Auftrag von Erzherzog Franz Ferdinand für das Reichskriegsministerium erbaut, das vom Hof hier her zog. Beauftragt wurde dafür Ludwig Baumann, der sich bereits als Bauleiter der Hofburg und des Eislaufvereines einen Namen gemacht hatte. Der riesige Bau (200 Meter lang, mit 3000 Fenstern) entsprach dem neuesten Stand der Technik, seine Mauern bestehen bereits aus Stahlbeton.

Für die Erbauung wurden 238 Firmen beschäftigt, das neue Ministerium kostete sagenhafte 12.726.000 Kronen. Die hohen Kosten waren auch durch Sonderwünsche der Militärs verursacht, die betrafen, dass aus dem alten Haus Am Hof ganze Räume abgebaut und hier wieder errichtet werden sollten. Gemeint waren damit alte Türen, Fenster, Öfen und das Mobiliar von dort. In vier Räumen berücksichtigte man diese Kopier-Wünsche, dann ging man diesen nicht mehr weiter nach.

Am 8.6.1913 wurde das Kriegsministerium schließlich feierlich eingeweiht.

Die künstlerische Gestaltung

Die Front des Gebäudes wurde reichhaltig verziert. Für die künstlerische Ausstattung engagierte man Hans Bitterlich, er schuf die Reliefs "Kampf und Sieg" in den Giebelfeldern und Emanuel Pendl, der den riesigen Adler als Krönung des Dachgeschosses gestaltet.

- Kriegsministerium

Der Doppeladler aus Bronze ist 40 Tonnen schwer, um ihn tragen zu können, mussten die Pläne des Hauses abgeändert werden: Man schuf eine eigene Attikazone. Der Doppeladler mit einer Flügelspannweite von 18 Metern trug eine überdimensionale Kaiserkrone, unter dem Werk war der Schriftzug "Si vis pacem para bellum" ("Wenn Du den Frieden willst, so rüste zum Krieg") angebracht. Beides wurde 1918 entfernt.

Eine weitere Auffälligkeit sind die Soldatenköpfe, die als Schlusssteine die Fassade schmücken. Wilhelm Hejda erhielt den Auftrag für die Schaffung von 23 Köpfen, die Soldaten im Krieg darstellten, Er scheute sich dabei nicht, auch schmerzverzerrte Grimassen darzustellen. Da die Fassade so lang wurde, dass 48 der Köpfe benötigt wurden, kopierte man kurzerhand einige, es sind also manche Darstellungen zwei bis drei mal zu finden.

- Soldatenköpfe

Technische Ausstattung

Gerade zur Bauzeit entwickelte sich die Telekommunikation als wichtiges Hilfsmittel im Krieg. Man nutzte Telefone, Telegraphie und Radio, um mit den Truppen zu Land und zu Wasser Kontakt zu halten. Das Ministerium wurde daher schon damals mit einer Telefonanlage der Firma Siemens & Halske ausgestattet. Unter dem Putz der Außenfassade befindet sich ein dichtes Netz von Siliziumbronzedrähten, die den Funk ermöglichten, zwischen 1918 und 1819 war das Kriegsministerium der einzige Telegraphiesender in Österreich, der wirklich funktionierte.

Kommission für Verkehrsanlagen in Wien

Bis 1934 befand sich hier die Kommission für Verkehrsanlagen in Wien, die die Bauaufsicht und die Verwaltung der Geldmittel über die Stadtbahn, die Regulierung des Wienflusses, die Anlage des Hauptsammelkanals und die Umwandlung des Donaukanals in einen geschützten Handels- und Winterhafen zur Aufgabe hatte.

Der 2. Weltkrieg und die Zeit danach

Kaum waren die Nazis in Wien einmarschiert, wurde auch schon das Ministerium okkupiert und zum Sitz des Wehrkreiskommandos XVII und XVIII gemacht. In diesem Haus wurden am 20.7.1944, dem Tag des Attentats gegen Hitler, die Anführer der NSDAP, der Gestapo und der SS festgesetzt (Operation Walküre).

Im Rahmen der Bombardierung Wiens 1945 erlitt das Haus Schäden, wurde aber dennoch - nach Abzug der Nationalsozialisten - dem Bundesheer zur Einrichtung des Verteidigungsministeriums angeboten. Weil dieses keinen Bedarf hatte (es wäre zu groß), übersiedelten 1951 die Bundesministerien für Soziales, Gesundheit und Umweltschutz hier her. Das Haus war gerade wieder hergestellt worden, Erich Boltenstern hatte zwischen 1947 und 1951 den Wiederaufbau und die Fassadenrestaurierung übernommen (mit K. Merwar). [1]

Heute befinden sich hier folgende Ministerien:

- Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)

- Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)

- Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW - "Lebensministerium")

- Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)

Das Radetzky-Denkmal

Vor den Neubau wurde das Radetzkydenkmal gesetzt, dass am 27.7.1912 vom Platz Am Hof hierher transferiert wurde; zu beiden Seiten wurden die Ministerienbrunnen errichtet. [2]

Enhüllung: 1892

Künstler: Caspar von Zumbusch, Hans Bitterlich, Georg Niemann

Das Denkmal zeigt den Feldmarschall Johann Joseph Wenzel Graf Radetzky von Radetz (1766-1858), der einer der bedeutendsten Heerführer der Habsburger war. Er hatte die Schlachten bei Santa Luca, Custozza, Mortara und Novara gewonnen. Radetzky ist durch den Marsch, den Johann Strauss Vater für ihn komponierte, heute noch ein Begriff. Das Monument ist ein Werk des Architekten Georg Niemann und des Bildhauers Caspar von Zumbusch (er wurde direkt beauftragt, es fand kein Wettbewerb statt).

Radetzky ist auf einem Pferd sitzend dargestellt - offenbar in einer Schlachtszene, er überblickt das Kampffeld.

Der Sockel des Denkmals ist aus rotem Marmor gefertigt und trägt zwei Inschriften (Vorder- und Rückseite) sowie zwei Reliefs (links und rechts), die von Hans Bitterlich geschaffen wurden.

- Die Reliefs

Das linke Relief zeigt Radetzky beim Kriegsrat. Er diskutiert mit seinen Generälen Heinrich von Heß, Karl von Schönhals, Konstantin d’Aspre, Eugen Wratislav von Mitrowitz und Georg von Thurn und Valsassina,

An der Vorderseite ist ein bronzener Doppeladler angebracht, über dem die Inschrift "In deinem Lager ist Österreich" prangt. Diese Zeile stammt aus einer Lobeshymne von Grillparzer, die dieser 1848 auf Radetzky dichtete.

Das Relief auf der rechten Seite zeigt Radetzky nach Verkündung des Waffenstillstands am 12. März 1849. Er wird von Soldaten aller Waffengattungen und Nationen gefeiert.

Die Rückseite schließlich trägt die Inschrift "Feldmarschall Graf Radetzky, geboren 2. November 1766 - gestorben 5. Januar 1858" [3]

Ministerienbrunnen

Datierung: 1909-13

Künstler: Ludwig Baumann

Als das Radetzky-Denkmal vom Hof hierher transferiert wurde, beschloss Baumann, dass zu beiden Seiten Brunnen stehen sollten. Er entwarf daher zwei Steinbrunnen mit Bronzeplastiken und einem Kleeblatt-Becken aus Kaiserstein.

Das Wasser gelangt über vier Tiermaskenspeier (Löwenköpfe) in das Becken, bekrönt wird die Säule durch einen Doppeladler.

Gedenktafeln

Gedenktafel Carl Szokoll

Am 4. April 2005 wurde im Foyer des Wirtschaftsministeriums eine Gedenktafel angebracht, die an den Widerstandskämpfer und Filmproduzenten Carl Szokoll erinnert.

- Gedenktafel Carl Szokoll

Gedenktafek Zentrum der Wehrmachtsjustiz

ZENTRUM DER WEHRMACHTSJUSTIZ

Regierungsgebäude | 1010 Wien, Stubenring 1

Das Regierungsgebäude, heute Sitz mehrerer Ministerien, war von 1938 bis 1945 zentrale Schaltstelle der Wehrmachtsjustiz und damit Teil des nationalsozialistischen Terror- und Unrechtssystems.

Geschichte des Gebäudes

Das Gebäude wurde als k. u. k. Reichskriegsministerium errichtet und 1913 fertiggestellt. Hier hatten zentrale Stel- len des Heeres der Monarchie ihren Sitz, darunter der Generalstab. Maßgebliche Entscheidungen während des Ersten Weltkriegs wurden hier getroffen. Nach der Ausru- fung der Ersten Republik im Herbst 1918 wurde hier der Aufbau des Bundesheeres administriert, am 12. November 1924 der erste Radiosender Österreichs (RAVAG) installiert. Das Haus war Schauplatz praktisch aller bedeutsamen innenpolitischen Ereignisse bis 1945, so bei der Etablierung des Austrofaschismus (1933), beim nationalsozialistischen Putschversuch (1934), beim „Anschluss“ (1938) und bei der Befreiung (1945). Seit 1945 beherbergt es durchwegs zivile Ministerien.

Zentrum der Wehrmachtsjustiz

Von diesem Gebäude aus vollzo- gen die Befehlshaber der deutschen Wehrmacht nach dem „Anschluss“ 1938 die Gleichschaltung und Integra- Bundesheeres in die nation- alsozialistischen Streit- kräfte. Hier liefen alle Fäden der NS-Militärjustiz zusam- men, bis zur Befreiung blieb der Ort Dreh- und Angelpunkt der militärischen Verfolgung. Die Juristen am Stubenring etablierten in kurzer Zeit eine poli- tisch willfährige Justiz und schworen Richter, Justizpersonal und Offiziere auf die kommenden Eroberungskriege und den Vollzug der neuen Rechtsordnung ein. Allein in Wien wurde rund ein Dutzend Heeres- und Luftwaffengerichte installiert.

Während des Zweiten Weltkriegs gerieten aber- tausende Soldaten und Offiziere, aber auch Zivilpersonen, die der Desertion, der „Wehrkraftzersetzung“, des Kriegsverrats und anderer Delikte verdächtig erschienen, in den Fokus der Militärgerichte. Die Richter und Ankläger der Wehrmacht ordneten Verhöre und Folter an, sprachen Zuchthaus- und Gefängnisstrafen aus, ließen die Verur- teilten in Straflager oder sogenannte Bewährungseinheit- en einweisen. Viele tausend Mal verhängten die Richter die Todesstrafe. Die Bestätigung der Urteile fiel den Kom- mandeuren und Befehlshaber in ihrer Eigenschaft als sogenannte Gerichtsherren zu; deren Büros befanden sich zum Teil im Haus am Stubenring.

In Wien unterhielt die Wehrmacht zumindest sechs Gefängnisstandorte sowie zwei Hinrichtungsorte. Am Militärschießplatz Kagran (im heutigen Donaupark) wurden Todesurteile durch Erschießung vollstreckt, im Landgericht I (dem heutigen Landesgericht für Straf- sachen Wien) durch Enthauptung und Erhängen.

Gesetz und Denkmal

Der Prozess zur juristischen Rehabilitierung von Wehr- machtsdeserteuren und anderen Opfern der NS-Militär- justiz nahm erst in den späten 1990er Jahren seinen Anfang. Nach langen Auseinandersetzungen beschloss der österreichische Nationalrat im Herbst 2009 das Aufhebungs- und Rehabilitations- gesetz und hob dadurch, 64 Jahre nach Kriegsende, alle Urteile der Wehrmachtsjustiz pauschal auf. Auch im öffentlichen Raum fanden die Diskussionen um die „ungehorsamen Solda- ten“ ihren Niederschlag. Seit Herbst 2014 erinnert das Denkmal am Wiener Ballhausplatz an die Ver- folgten der NS-Militärjustiz und würdigt an diesem zen- tralen und symbolisch be- deutungsvollen Ort der Re- publik die Leiden und Leistun- gen jener Menschen, die auf indiv- idueller Ebene dazu beitrugen, der NS-Herrschaft und dem Krieg ein Ende zu setzen.

Mehr Infos zum Gebäude:

deserteursdenkmal.at/stubenring

Im Gedenken an die Verfolgten. 2023

Ausgrabungen

| Ausgrabungscode | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |

|---|---|---|

| 191002 | römisch | Im Jahr 1910 fand man beim Ausheben der Fundamente für den Neubau des Kriegsministeriums römische Münzen und Terra Sigillata. Es könnte sich um die Reste von Gräbern handeln. |

| 189914 | römisch | Im Jahr 1899 wurde bei Regulierungsarbeiten der Wienflusses, auf Höhe der Schallautzerstraße 6, ein Straßenunterbelag gefunden, sowie ein Altar, eine Münze und ein menschliches Skelett. |

Gehe weiter zu Reischachstraße 3 | Oskar-Kokoschka-Platz 2 | Stubenring 2 | Julius-Raab-Platz 3

Gehe zurück zu Julius-Raab-Platz | Reischachstraße | Schallautzerstraße | Oskar-Kokoschka-Platz | Stubenring | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/1367.htm

- ↑ Richard Groner: Wien wie es war, vollst. neu bearb. von Felix Czeike, Verlag Molden, Wien-München, 1965, 6. Auflage, S. 460

- ↑ Stefan Reisenfellner, Steinernes Bewusstsein I, Böhlau Verlag 1998, S. 149