Augustinerstraße 3 und 5: Unterschied zwischen den Versionen

| (45 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

<mockingbird.Aside no-header> | |||

<mockingbird.header #header:#a80f11>Das Gebäude</mockingbird.header> | |||

<mockingbird.image wiki="Wien Augustinerkloster.JPG" /> | |||

;<span style="color:#B40404;">Bezirk</span> | |||

<span style="color:#B40404;>1., Innere Stadt</span> | |||

;Aliasadressen | |||

: =[[Augustinerstraße]] 3 und 5 | |||

: =[[Hofburg]] | |||

; Konskriptionsnummer | |||

: vor 1862: '''-''' | |||

: vor 1821: '''-''' | |||

: vor 1795: '''-''' | |||

; Baujahr | |||

: 1330 | |||

; Architekten (Bau) | |||

: [[Dietrich Ladtner von Prin]] | |||

<mockingbird.map coordinates="48.20553589813662, 16.36771385037811"> | |||

<mockingbird.on-map coordinates="48.20553589813662, 16.36771385037811" type="marker" /> | |||

</mockingbird.map> | |||

<mockingbird.content-license license="cc-by-sa" /> | |||

</mockingbird.aside> | |||

__TOC__ | |||

== Augustinerkirche und Kloster, Augustinerstöckl - Architektur und Geschichte == | == Augustinerkirche und Kloster, Augustinerstöckl - Architektur und Geschichte == | ||

[[File:Augustinerkirche SC 16 02 2019 CM.jpeg|200px|thumb|left]] | |||

Eigentlich ist die äußerlich unscheinbare Kirche in den Gebäudekomplex der Hofburg integriert, sie zählt jedoch wegen ihrer Geschichte und ihrer Innenausstattung zu den bedeutendsten Kirchen Wiens. | Eigentlich ist die äußerlich unscheinbare Kirche in den Gebäudekomplex der Hofburg integriert, sie zählt jedoch wegen ihrer Geschichte und ihrer Innenausstattung zu den bedeutendsten Kirchen Wiens. | ||

1330 wurde sie als gotische Kirche freistehend vom bayrischen Baumeister Dietrich Ladtner von Prin erbaut, die Integration in die Hofburg erfolgt erst später. Die Stiftung des Klosters erfolgte durch Herzog Friedrich den Schönen, der angeblich, aufgrund eines Gelübdes, eine Schuld beglich. | 1330 wurde sie als gotische Kirche freistehend vom bayrischen Baumeister Dietrich Ladtner von Prin erbaut, die Integration in die Hofburg erfolgt erst später. Die Stiftung des Klosters erfolgte durch Herzog Friedrich den Schönen, der angeblich, aufgrund eines Gelübdes, eine Schuld beglich. | ||

== Die Legende von Friedrich dem Schönen und dem Bau der Augustinerkirche == | |||

[[File:Augustinerkirche Legende.jpg|250px|thumb|left]] | |||

''Der Wittelsbacher Ludwig der Bayer und der Habsburger Friedrich der Schöne stritten um die Österreichische Kaiserkrone. Der achtjährige Bürgerkrieg wurde am 28.9.1322 in der Ritterschlacht zwischen Ampfing und Mühlbach mit einem Sieg von Ludwig beendet, bei dem ihm auch die Gefangennahme von Friedrich dem Schönen gelang. Friedrich wurde in der Burg Traunitz, im obersten Raum der Burg, dem Königsgemach, drei Jahre lang (bis 1325) gefangen gehalten. | |||

Konrad Tattendorfer, der Augustiner Prior der Münchner Eremiten, hatte sich mehrmals für Friedrich verwendet und mit ihm Freundschaft geschlossen. Er rang dem Habsburger das Versprechen ab, in unmittelbarer Nähe zur Burg eine Kirche und ein Kloster zu stiften. | ''Konrad Tattendorfer, der Augustiner Prior der Münchner Eremiten, hatte sich mehrmals für Friedrich verwendet und mit ihm Freundschaft geschlossen. Er rang dem Habsburger das Versprechen ab, in unmittelbarer Nähe zur Burg eine Kirche und ein Kloster zu stiften. | ||

Die Versöhnung und damit Entlassung von Friedrich erfolgte schlussendlich durch die Intervention des Papstes, dem Friedrich der Schöne, ebenso wie dem Augustiner Prior, versprach, das Kloster und die Kirche zu erbauen; Ludwig der Bayer musste die Versöhnungskapelle in der Burg Traunsnitz errichten. | ''Die Versöhnung und damit Entlassung von Friedrich erfolgte schlussendlich durch die Intervention des Papstes, dem Friedrich der Schöne, ebenso wie dem Augustiner Prior, versprach, das Kloster und die Kirche zu erbauen; Ludwig der Bayer musste die Versöhnungskapelle in der Burg Traunsnitz errichten. | ||

An der damaligen Hochstraße hatten die Karthäuser ein Haus, das Friedrich ihnen abkaufte. An diese Stelle und den benachbarten Grundstücken (anstelle von fünf Häusern und einer Badestube) errichtete er nach und nach die versprochenen Gebäude und schenkte sie dem Prior Konrad, der mit 18 seiner Mönche von München nach Wien übersiedelte. Auch die Beschuhten Augustiner-Mönche eines kleinen Klosters am Werd wurden hierher übersiedelt, sodass deren ehemaliges Kloster in ein Spital umgewidmet werden konnte. | ''An der damaligen Hochstraße hatten die Karthäuser ein Haus, das Friedrich ihnen abkaufte. An diese Stelle und den benachbarten Grundstücken (anstelle von fünf Häusern und einer Badestube) errichtete er nach und nach die versprochenen Gebäude und schenkte sie dem Prior Konrad, der mit 18 seiner Mönche von München nach Wien übersiedelte. Auch die Beschuhten Augustiner-Mönche eines kleinen Klosters am Werd wurden hierher übersiedelt, sodass deren ehemaliges Kloster in ein Spital umgewidmet werden konnte.'' | ||

== Die Kirche == | == Die Kirche == | ||

[[File:BERMANN(1880) p0372 Die alte ugustinerkirche, bei der Hofburg.jpg|thumb|Die alte Augustinerkirche, Bermann 1880]] | |||

Ihre Namensgebung verdankt die Kirche dem Kirchenlehrer Augustinus von Hippo (354 – 430), 1634 wurde sie zur kaiserlichen Hofpfarre erhoben, wo die Trauungen der Habsburger vollzogen wurden. Hier heirateten 1736 Maria Theresia und Franz von Lothringen, 1810 wurde in der Augustinerkirche Maria Luise mit Napoleon vermählt, hier wurden auch Marie Antoinette und der spätere König von Frankreich, Ludwig | Ihre Namensgebung verdankt die Kirche dem Kirchenlehrer Augustinus von Hippo (354 – 430), 1634 wurde sie zur kaiserlichen Hofpfarre erhoben, wo die Trauungen der Habsburger vollzogen wurden. Hier heirateten 1736 Maria Theresia und Franz von Lothringen, 1810 wurde in der Augustinerkirche Maria Luise mit Napoleon vermählt, hier wurden auch Marie Antoinette und der spätere König von Frankreich, Ludwig XVI. und auch Kaiser Franz Joseph I und Elisabeth (Sisi) getraut. | ||

Östlich der Kirche lagen die Konventsgebäude mit dem Kreuzgang, die 1341 geweiht wurden, daran schlossen sich die 1368 gestiftete Leonhardskapelle und die Sigmundskapelle (1386) an. Der Ostflügel des Kreuzgangs enthielt ebenerdig das Refektorium, im Obergeschoß den Mönchsschlafraum, zwischen Südflügel und Stadtmauer lag der Klostergarten, an der Stadtmauer wurde ein kleiner Turm für Aborte errichtet (der als „Augustinerturm“ Teil der Stadtbefestigung wurde). | Östlich der Kirche lagen die Konventsgebäude mit dem Kreuzgang, die 1341 geweiht wurden, daran schlossen sich die 1368 gestiftete Leonhardskapelle und die Sigmundskapelle (1386) an. Der Ostflügel des Kreuzgangs enthielt ebenerdig das Refektorium, im Obergeschoß den Mönchsschlafraum, zwischen Südflügel und Stadtmauer lag der Klostergarten, an der Stadtmauer wurde ein kleiner Turm für Aborte errichtet (der als „Augustinerturm“ Teil der Stadtbefestigung wurde). | ||

| Zeile 55: | Zeile 50: | ||

Ferdinand II. erkor die Augustinerkirche 1637 zur Begräbnisstätte der Herzen verstorbener Familienangehöriger („Herzgrüftel"), hier ruhen nun in silbernen Gefäßen die Herzen von 54 Habsburgern, beginnend mit Ferdinand II. (1637), endend mit Franz Karl 1878. | Ferdinand II. erkor die Augustinerkirche 1637 zur Begräbnisstätte der Herzen verstorbener Familienangehöriger („Herzgrüftel"), hier ruhen nun in silbernen Gefäßen die Herzen von 54 Habsburgern, beginnend mit Ferdinand II. (1637), endend mit Franz Karl 1878. | ||

[[Datei:Augustinerkirche 4.JPG|thumb|Das Grabdenkmal von Marie | [[Datei:Augustinerkirche 4.JPG|thumb|Das Grabdenkmal von Marie Christine, geschaffen von Canova]] | ||

In der Kirche befinden sich zahlreiche Grabdenkmäler, wie die klassizistische Grabpyramide der Erzherzogin Marie-Christine vom Sachsen-Teschen (einer Tochter Maria Theresias und Gattin Herzog Albert Kasimirs von Sachsen-Teschen), geschaffen wurde das Monument von Antonio Canova (1798-1805). Das Grabmal zeigt die Tugend, die mit der Urne in das geöffnete Tor schreitet, begleitet von zwei Mädchen mit Totenfackeln, denen die Liebe mit blindem Greis (Caritas) am Arm folgt. Rechts steht ein Genius mit Löwen, oben ist die Glückseligkeit mit einem Medaillon der Verstorbenen. Diese Allegorien sollten die Eigenschaften von Maria Christine darstellen. Über dem Tor hält ein Genius das Bild der Erzherzogin hoch. Als einzige Tochter Maria-Theresias durfte Marie-Christine aus Liebe heiraten, ihre Geschwister mussten politisch günstige Ehen eingehen. Maria-Christine starb mit nur 56 Jahren - an verdorbenem Wasser. | In der Kirche befinden sich zahlreiche Grabdenkmäler, wie die klassizistische Grabpyramide der Erzherzogin Marie-Christine vom Sachsen-Teschen (einer Tochter Maria Theresias und Gattin Herzog Albert Kasimirs von Sachsen-Teschen), geschaffen wurde das Monument von Antonio Canova (1798-1805). Das Grabmal zeigt die Tugend, die mit der Urne in das geöffnete Tor schreitet, begleitet von zwei Mädchen mit Totenfackeln, denen die Liebe mit blindem Greis (Caritas) am Arm folgt. Rechts steht ein Genius mit Löwen, oben ist die Glückseligkeit mit einem Medaillon der Verstorbenen. Diese Allegorien sollten die Eigenschaften von Maria Christine darstellen. Über dem Tor hält ein Genius das Bild der Erzherzogin hoch. Als einzige Tochter Maria-Theresias durfte Marie-Christine aus Liebe heiraten, ihre Geschwister mussten politisch günstige Ehen eingehen. Maria-Christine starb mit nur 56 Jahren - an verdorbenem Wasser. | ||

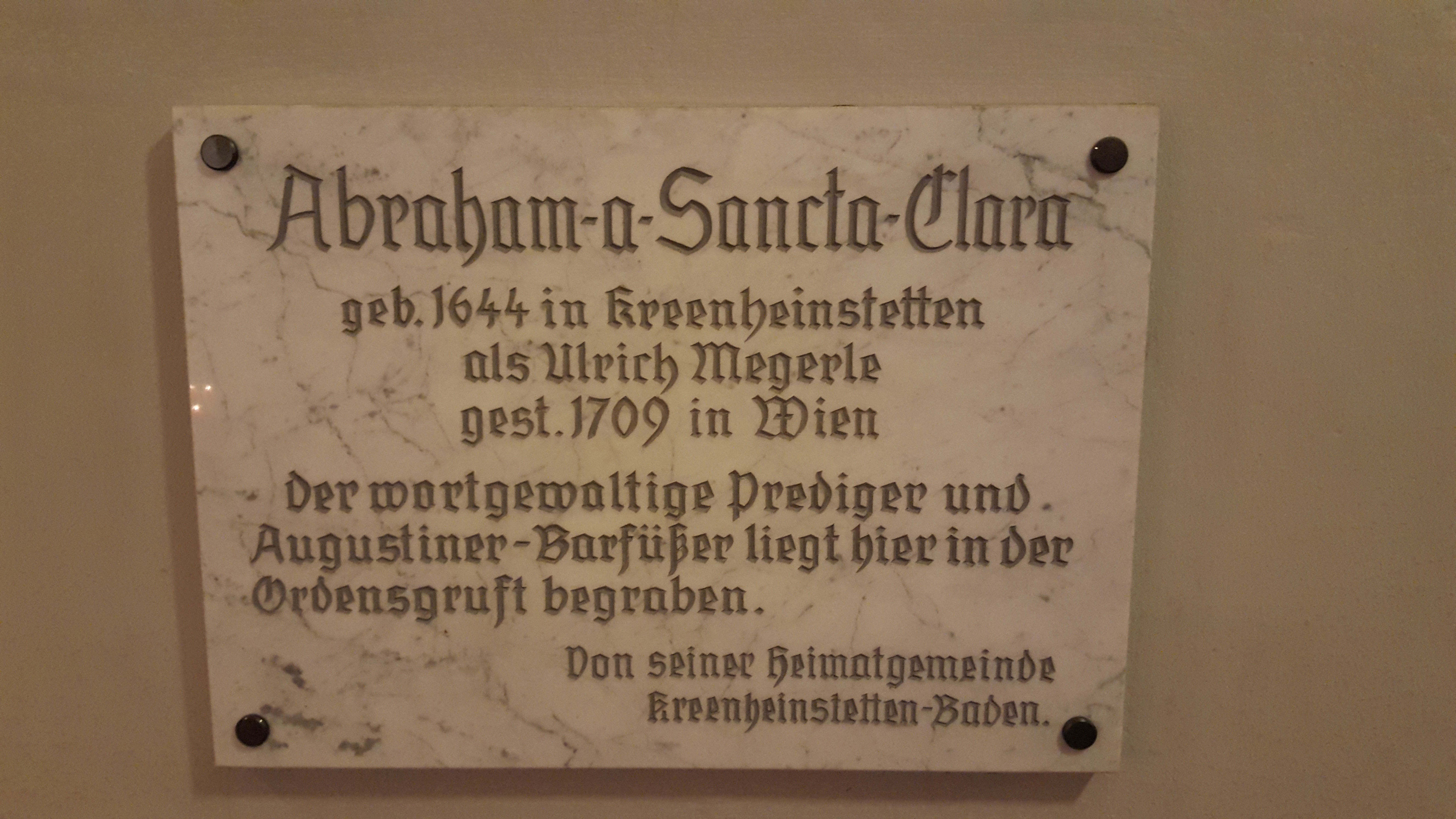

Auch der Prediger Abraham a Santa Clara ist in der Gruft bestattet, er war Prior des Klosters. | Auch der Prediger Abraham a Santa Clara ist in der Gruft bestattet, er war Prior des Klosters. | ||

=== | == Die Glocken von St. Augustin == | ||

[[File:Mariage de la princesse Stéphanie avec l'archiduc Rodolphe d'Autriche le 10 mai 1881 - Janet.jpg|thumb|250px||link=https://www.youtube.com/watch?v=UYR8aFNKU5k|250px|Das Glockengeläut<div style="background:#ffcccc"> Film abspielen bei Klick auf das Bild</div>]] | |||

Die Augustinerkirche besitzt ein 5-stimmiges Glockengeläut wovon alle Glocken im Video zu hören sind. | |||

; Tonfolge der Glocken: | |||

: Glocke 5: des'', Grassmayr, Innsbruck, 1993 | |||

: Glocke 4: b', Grassmayr, Innsbruck, 1993 | |||

: Glocke 3: as', Grassmayr, Innsbruck, 1992 | |||

: Glocke 2: f', Grassmayr, Innsbruck, 1992 | |||

: Glocke 1: des', Grassmayr, Innsbruck, 1982 | |||

=== Abraham a Santa Clara in der Augustinerkirche, Gedenktafel === | |||

<div style="text-align:justify ; > | |||

Ein besonders vehementer Kämpfer gegen das älteste Gewerbe der Welt war Abraham a Santa Clara. | Ein besonders vehementer Kämpfer gegen das älteste Gewerbe der Welt war Abraham a Santa Clara. | ||

Er wetterte wann es ging gegen die Unzucht, predigte in der Augustinerkirche gegen die „verhurten Sauzimmer“, und forderte, dass der Adler des Evangelisten Johannes „diesen Weibern auf die nackten Brüste scheißen solle“. Die anwesenden Hofdamen waren brüskiert und beschwerten sich, so dass Kaiser Leopold I. (1640 – 1705) eine Entschuldigung von Santa Clara einforderte. Dieser korrigierte also: Nicht der Adler des Johannes, sondern der Stier des Evangelisten Lukas möge das Geschäft besorgen. | Er wetterte wann es ging gegen die Unzucht, predigte in der Augustinerkirche gegen die „verhurten Sauzimmer“, und forderte, dass der Adler des Evangelisten Johannes „diesen Weibern auf die nackten Brüste scheißen solle“. Die anwesenden Hofdamen waren brüskiert und beschwerten sich, so dass Kaiser Leopold I. (1640 – 1705) eine Entschuldigung von Santa Clara einforderte. Dieser korrigierte also: Nicht der Adler des Johannes, sondern der Stier des Evangelisten Lukas möge das Geschäft besorgen. | ||

</p> | |||

</div> | |||

<mockingbird.portal type="image" wiki="Abraham a Santa Clara gt.jpg" title="Gedenktafel" label="Gedenktafel öffnen"> | |||

<div style="text-align: center"> | |||

[[File:Abraham a Santa Clara gt.jpg|250px]] | |||

<br /> | <br /> | ||

Von seiner Heimatgemeinde<br /> | <div style="border:2px darkred outset; padding:0px 2px; font-style:italic; font-size:90%; white-space:nowrap"> <p> | ||

Kreenheinstettet-Baden.<br /> | : Abraham-a-Santa-Clara<br /> | ||

: geb. 1644 in Kreenheinstetten<br /> | |||

: als Ulrich Megerle<br /> | |||

: gest. 1709 in Wien<br /> | |||

: Der wortgewaltige Prediger und <br /> | |||

: Augustiner Barfüßer liegt hier in der<br /> | |||

: Ordensgruft begraben.<br /> | |||

: <br /> | |||

: Von seiner Heimatgemeinde<br /> | |||

: Kreenheinstettet-Baden.<br /> | |||

</td> | |||

</p> | |||

</div> | |||

</div> | |||

</mockingbird.portal> | |||

=== Die Gruft === | === Die Gruft === | ||

| Zeile 91: | Zeile 101: | ||

== Weitere Gedenktafeln == | == Weitere Gedenktafeln == | ||

Eine Tafel im Inneren der Kirche erinnert an Gefallene des 1. Weltkrieges aus dem 42. Feldkanonenregiment. | |||

<mockingbird.portal type="image" wiki="Wien01 Augustinerkirche 2017-12-30 GuentherZ GD Feldkanonenregiment42 0084.jpg" title="Gedenktafel" label="Gedenktafel öffnen"> | |||

<div style="text-align: center"> | |||

[[File:Wien01 Augustinerkirche 2017-12-30 GuentherZ GD Feldkanonenregiment42 0084.jpg|250px]]</td> | |||

<br /> | |||

<div style="border:2px darkred outset; padding:0px 2px; font-style:italic; font-size:90%; white-space:nowrap"> <p> | |||

: Dem Andenken <br /> | |||

die im Augustinum gelebt u. gewirkt haben:<br /> | : an die im Welt<br /> | ||

Josik J. Strossmayer<br /> | : kriege 1914-1918 <br /> | ||

1815 - 1905<br /> | : heldenmütig<br /> | ||

Bischof v. Bosnien u. Syrmien<br /> | : Gefallenen des <br /> | ||

Antun Bauer<br /> | : Feldkanonen<br /> | ||

1856 - 1937<br /> | : regimentes 42<br /> | ||

Erzbischof von Zagreb<br /> | : von ihren Kame<br /> | ||

Juraj Dobrila<br /> | : raden in Treue<br /> | ||

1812 - 1882<br /> | : gewidmet | ||

Bischof v. Pula, Porec u. Triest<br /> | </td> | ||

Franjo Packi<br /> | </p> | ||

1828 - 1894<br /> | </div> | ||

Kanonikus, Historiker<br /> | </div> | ||

Österreichisch-kroatische Gesellschaft 1990<br /> | </mockingbird.portal> | ||

Eine weitere Tafel gedenkt an die kroatischen Geistlichen der Augustinerkirche. | |||

<mockingbird.portal type="image" wiki="Augustinerkirche Tafel.jpg" title="Gedenktafel" label="Gedenktafel öffnen"> | |||

<div style="text-align: center"> | |||

<td>[[File:Augustinerkirche Tafel.jpg|250px]]</td> | |||

<br /> | |||

<div style="border:2px darkred outset; padding:0px 2px; font-style:italic; font-size:90%; white-space:nowrap"> <p> | |||

: Dem Andenken an die kroatischen Geistlichen<br /> | |||

: die im Augustinum gelebt u. gewirkt haben:<br /> | |||

: Josik J. Strossmayer<br /> | |||

: 1815 - 1905<br /> | |||

: Bischof v. Bosnien u. Syrmien<br /> | |||

: Antun Bauer<br /> | |||

: 1856 - 1937<br /> | |||

: Erzbischof von Zagreb<br /> | |||

: Juraj Dobrila<br /> | |||

: 1812 - 1882<br /> | |||

: Bischof v. Pula, Porec u. Triest<br /> | |||

: Franjo Packi<br /> | |||

: 1828 - 1894<br /> | |||

: Kanonikus, Historiker<br /> | |||

: Österreichisch-kroatische Gesellschaft 1990<br /> | |||

</td> | |||

</p> | |||

</div> | |||

</div> | |||

</mockingbird.portal> | |||

== Innengestaltung == | == Innengestaltung == | ||

| Zeile 135: | Zeile 160: | ||

=== Die Bach-Orgel === | === Die Bach-Orgel === | ||

Die Wiener Bach-Orgel heißt eigentlich Reil-Orgel. Sie wurde 1985 nach historischem Vorbild von den Brüdern Reil im Auftrag der Wiener Festwochen geschaffen, um zum 300. Todestag von Bach dessen Werke in Originalklang zu spielen. Die Weihe der Orgel fand durch Kardinal König statt. | Die Wiener Bach-Orgel heißt eigentlich Reil-Orgel. Sie wurde 1985 nach historischem Vorbild von den Brüdern Reil im Auftrag der Wiener Festwochen geschaffen, um zum 300. Todestag von Bach dessen Werke in Originalklang zu spielen. Die Weihe der Orgel fand durch Kardinal König statt. | ||

Wie die Orgel klingt, ist in diesem Beispiel zu hören, Martin Haselböck spielt. | |||

[[File:Wien Hofburg Hofburgkapelle ed 2009 PD 20091007 024.JPG|thumb|300px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=UZDvFvWnlQQ|Martin Haselböck an der Bach-Orgel<div style="background:#ffcccc"> Film abspielen bei Klick auf das Bild</div>]] | |||

=== Die Rieger-Orgel === | === Die Rieger-Orgel === | ||

[[Datei:Wien Augustinerkirche Orgel.jpg|thumb|200px|Die Rieger-Orgel]] | |||

Die Hauptorgel der Kirche ist aus der Orgelbaumanufaktur Rieger und wurde 1976 geschaffen. Das moderne Werk mit 47 Registern hat eine Hülle aus dem Jahr 1785. | Die Hauptorgel der Kirche ist aus der Orgelbaumanufaktur Rieger und wurde 1976 geschaffen. Das moderne Werk mit 47 Registern hat eine Hülle aus dem Jahr 1785. | ||

| Zeile 149: | Zeile 177: | ||

2005 wurde Kaiser Karl I. hier seliggesprochen, eine Gedenktafel erinnert an dieses Ereignis. | 2005 wurde Kaiser Karl I. hier seliggesprochen, eine Gedenktafel erinnert an dieses Ereignis. | ||

<mockingbird.portal type="image" wiki="Wien Augustinerkirche Gedenktafel Karl I.jpg" title="Gedenktafel" label="Gedenktafel öffnen"> | |||

<div style="text-align: center"> | |||

<td>[[File:Wien Augustinerkirche Gedenktafel Karl I.jpg|250px]]</td> | |||

<br /> | |||

<div style="border:2px darkred outset; padding:0px 2px; font-style:italic; font-size:90%; white-space:nowrap"> <p> | |||

: Der Orden vom Goldenen Vlies <br /> | |||

: der durch Jahrhunderte seine Ordensfeierlichkeiten<br /> | |||

: in der Hofpfarrkirche St. Augustin abgehalten hat<br /> | |||

der durch Jahrhunderte seine Ordensfeierlichkeiten<br /> | : gedenkt in Ehrfurcht und Dankbarkeit<br /> | ||

in der Hofpfarrkirche St. Augustin abgehalten hat<br /> | : seines siebzehnten Chefs und Souveräns,<br /> | ||

gedenkt in Ehrfurcht und Dankbarkeit<br /> | : des seligen Kaisers<br /> | ||

seines siebzehnten Chefs und Souveräns,<br /> | : KARL I.<br /> | ||

des seligen Kaisers<br /> | : von Österreich, apostolischer König von Ungarn<br /> | ||

KARL I.<br /> | : Ordenssouverän von 1916-1922,<br /> | ||

von Österreich, apostolischer König von Ungarn<br /> | : April 2005 | ||

Ordenssouverän von 1916-1922,<br /> | </td> | ||

April 2005 | </p> | ||

</div> | |||

</div> | |||

</mockingbird.portal> | |||

== Sagen und Legenden rund um die Kirche == | == Sagen und Legenden rund um die Kirche == | ||

<table style="border:1px solid darkred; padding: 10px; box-shadow: 6px 4px 8px -2px; float:center"> | |||

<tr> | |||

<td colspan="2" style="text-align:center"> '''Die Uhr von Graf Nadásdy'''</td> | |||

</tr> | |||

<tr> | |||

<td> | |||

[[File:Augustinerkirche UHR.jpg|250px|thumb|left]] | |||

Die Uhr auf dem Turm der Kirche war ein Geschenk Franz Graf Nadásdys, der, da er gegenüber wohnte, von seinen Fenstern aus die Stunde ablesen wollte und deshalb auf seine Kosten eine Uhr anfertigen ließ. Als er bald danach, 1671, in den ungarischen Magnatenaufstand verwickelt, hingerichtet wurde, hatten die Mönche Bedenken wegen der Annahme des Geschenks. Erst viel später wurde die Uhr auf dem Turm angebracht, am 28. Februar 1713 (Augustintag) schlug sie zum ersten Mal. | |||

Zur Hinrichtung des Grafen kann man noch mehr erfahren: [[Kriminalfall: Graf Nadasdy]] </td> | |||

</tr> | |||

</tr> | |||

</table> | |||

<table style="border:1px solid darkred; padding: 10px; box-shadow: 6px 4px 8px -2px; float:center"> | |||

<tr> | |||

<td colspan="2" style="text-align:center"> '''Die Sage vom Gespenst in der Augustinerkirche'''</td> | |||

</tr> | |||

<tr> | |||

<td> | |||

Anfang des 19. Jahrhunderts läuteten abends mehrere Buben die Glocken der Augustinerkirche, als ihnen plötzlich die drohende weiße Gestalt eines Mannes entgegenkam. Entsetzt flohen sie aus der Kirche, einer der Knaben verletzte sich dabei schwer den Fuß, drei andere erkrankten sehr. </td> | |||

</tr> | |||

</tr> | |||

</table> | |||

== Gedenktafel Johann III. Sobieski == | == Gedenktafel Johann III. Sobieski == | ||

An der Außenwand befindet sich eine Gedenktafel für König Johann III. Sobieski von Polen mit einem Bildnis-Medaillon aus dem Jahr 1983. Grund dafür ist, dass 1683 hier nach der Entsatzschlacht vom 12. September das Dank-Tedeum lesen ließ. | An der Außenwand befindet sich eine Gedenktafel für König Johann III. Sobieski von Polen mit einem Bildnis-Medaillon aus dem Jahr 1983. Grund dafür ist, dass 1683 hier nach der Entsatzschlacht vom 12. September das Dank-Tedeum lesen ließ. | ||

<mockingbird.portal type="image" wiki="Sobieski GT.png" title="Gedenktafel" label="Gedenktafel öffnen"> | |||

<div style="text-align: center"> | |||

<td>[[File:Sobieski GT.png|250px]]</td> | |||

<br /> | |||

<div style="border:2px darkred outset; padding:0px 2px; font-style:italic; font-size:90%; white-space:nowrap"> <p> | |||

: Jan III. Sobieski<br /> | |||

: König von Polen<br /> | |||

König von Polen<br /> | : Oberbefehlshaber der vereinigten Heere <br /> | ||

Oberbefehlshaber der vereinigten Heere <br /> | : besuchte hier<br /> | ||

besuchte hier<br /> | : am 13. September 1683 <br /> | ||

am 13. September 1683 <br /> | : nach der Befreiung Wiens <br /> | ||

nach der Befreiung Wiens <br /> | : von den türkischen Belagerern <br /> | ||

von den türkischen Belagerern <br /> | : die Heilige Messe.<br /> | ||

die Heilige Messe.<br /> | : Komitee "300 Jahre Entsatz von Wien <br /> | ||

Komitee "300 Jahre Entsatz von Wien <br /> | : mit König Jan III. Sobieski"<br /> | ||

mit König Jan III. Sobieski"<br /> | : September 1983<br /> | ||

September 1983<br /> | </td> | ||

</p> | |||

</div> | |||

</div> | |||

</mockingbird.portal> | |||

1683 wurde Wien zum zweiten Mal von den Türken belagert, diesmal stand die Einnahme kurz bevor Im letzten Moment tauchte ein christlicher Entsatzheer und der Führung des Polnischen Königs Sobieski auf und befreite die Stadt. Zur Feier des Sieges besuchte Sobieski eine Dankesmesse in der Augustinerkirche. | 1683 wurde Wien zum zweiten Mal von den Türken belagert, diesmal stand die Einnahme kurz bevor Im letzten Moment tauchte ein christlicher Entsatzheer und der Führung des Polnischen Königs Sobieski auf und befreite die Stadt. Zur Feier des Sieges besuchte Sobieski eine Dankesmesse in der Augustinerkirche. | ||

== Die Loretokapelle == | == Die Loretokapelle == | ||

[[File:Wien 01 Loretokapelle (Augustinerkirche Wien) a.jpg|thumb|Die Loretokapelle]] | |||

Die Loretokapelle, "Unserer Lieben Frau von Loreto" geweiht, stand 1627 inmitten der Kirche, wurde 1784 an ihren heutigen Standort übertragen und ist ohne künstlerischen Wert (die einst kostbare Ausstattung fiel der Silberablieferung während der Napoleonischen Kriege zum Opfer). | Die Loretokapelle, "Unserer Lieben Frau von Loreto" geweiht, stand 1627 inmitten der Kirche, wurde 1784 an ihren heutigen Standort übertragen und ist ohne künstlerischen Wert (die einst kostbare Ausstattung fiel der Silberablieferung während der Napoleonischen Kriege zum Opfer). | ||

| Zeile 222: | Zeile 263: | ||

== Der Adolphus-Ring == | == Der Adolphus-Ring == | ||

[[File:18720529 Herzgruft Augustinerkirche.jpg|thumb|Herzgruft Augustinerkirche]] | |||

Einst befand sich hier eine wertvolle Opfergabe - ein Ring, den der gefallene Schwedenkönig Gustav Adolf bei der Schlacht bei Lützen getragen hatte. Kaiser Ferdinand II. hatte diesen Ring an einer goldenen Kette der Kapelle übergeben und dazu eine Gedenktafel fertigen lassen: | Einst befand sich hier eine wertvolle Opfergabe - ein Ring, den der gefallene Schwedenkönig Gustav Adolf bei der Schlacht bei Lützen getragen hatte. Kaiser Ferdinand II. hatte diesen Ring an einer goldenen Kette der Kapelle übergeben und dazu eine Gedenktafel fertigen lassen: | ||

"Diesen Ring hat gehabt<br /> | : "Diesen Ring hat gehabt<br /> | ||

Gustavus König in Schweden,<br /> | : Gustavus König in Schweden,<br /> | ||

so den 16. November 1632<br /> | : so den 16. November 1632<br /> | ||

in der Schlacht bei Lützen<br /> | : in der Schlacht bei Lützen<br /> | ||

von der Kaiserlichen Armatur geblieben. | : von der Kaiserlichen Armatur geblieben.<ref>Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 24</ref> | ||

Heute findet sich hier nur mehr eine Statue aus dem 17. Jahrhundert. Hinter dem Kapellenaltar befindet sich der kreisrunde Raum, in dem die Herzen der Habsburger aufbewahrt werden. | Heute findet sich hier nur mehr eine Statue aus dem 17. Jahrhundert. Hinter dem Kapellenaltar befindet sich der kreisrunde Raum, in dem die Herzen der Habsburger aufbewahrt werden. | ||

| Zeile 239: | Zeile 280: | ||

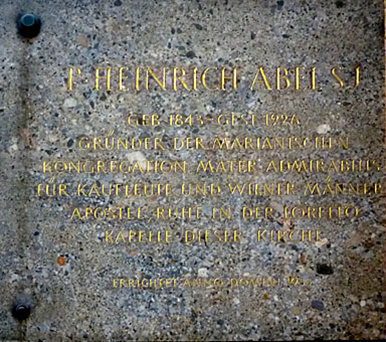

Sein Spitzname "Männerapostel von Wien" entstand, weil er Männerwallfahrten nach Mariazell organisierte. Für ihn ist hier auch eine Gedenktafel angebracht. | Sein Spitzname "Männerapostel von Wien" entstand, weil er Männerwallfahrten nach Mariazell organisierte. Für ihn ist hier auch eine Gedenktafel angebracht. | ||

<mockingbird.portal type="image" wiki="Abel GT.png" title="Gedenktafel" label="Gedenktafel öffnen"> | |||

<div style="text-align: center"> | |||

[[File:Abel GT.png|250px]] | |||

<br /> | |||

<div style="border:2px darkred outset; padding:0px 2px; font-style:italic; font-size:90%; white-space:nowrap"> <p> | |||

<td> | |||

: P. Heinrich Abel SJ<br /> | |||

: geb. 1843 gest. 1926 <br /> | |||

geb. 1843 gest. 1926 <br /> | : Gründer der Marianischen Kongregation<br /> | ||

Gründer der Marianischen Kongregation<br /> | : Mater Admirabilis für Kaufleute <br /> | ||

Mater Admirabilis für Kaufleute <br /> | : und Wiener Männerapostel<br /> | ||

und Wiener Männerapostel<br /> | : ruht in der Lorettokapelle dieser Kirche<br /> | ||

ruht in der Lorettokapelle dieser Kirche<br /> | : Errichtet Anno Domini 1953<br /> | ||

Errichtet Anno Domini 1953<br /> | </td> | ||

</p> | |||

</div> | |||

</div> | |||

</mockingbird.portal> | |||

== Georgskapelle == | == Georgskapelle == | ||

[[File:Cenotaph of Leopold II (Augustinian Church, Vienna).jpg|thumb|Das Kentograph Leopold II]] | |||

Gleich neben der Augustinerkirche entstand, im Auftrag von Otto dem Fröhlichen, wenige Jahre nach deren Gründung eine weitere Kapelle, sie wird in einer Urkunde von Friedrich und Ulrich von Wallsee bereits 1337 erwähnt. Bereits am 1.5.1341 wurde sie geweiht und diente bis 1400 der Rittergemeinschaft des Heiligen Georg (dessen Gründungsmitglied Otto war) als Versammlungsraum, aber auch als Sakralraum für die Klostergemeinschaft; daran angepasst wurde auch der Bau – es sind zwei Schiffe vorhanden. Damit ist sie die frühest erhaltene frühgotische Zweischiffraum-Kirche in Österreich. | Gleich neben der Augustinerkirche entstand, im Auftrag von Otto dem Fröhlichen, wenige Jahre nach deren Gründung eine weitere Kapelle, sie wird in einer Urkunde von Friedrich und Ulrich von Wallsee bereits 1337 erwähnt. Bereits am 1.5.1341 wurde sie geweiht und diente bis 1400 der Rittergemeinschaft des Heiligen Georg (dessen Gründungsmitglied Otto war) als Versammlungsraum, aber auch als Sakralraum für die Klostergemeinschaft; daran angepasst wurde auch der Bau – es sind zwei Schiffe vorhanden. Damit ist sie die frühest erhaltene frühgotische Zweischiffraum-Kirche in Österreich. | ||

| Zeile 269: | Zeile 313: | ||

Die beiden Altarbilder der Heiligen Appolonia und der Heiligen Johannes kamen unter Josef. II. an ihren heutigen Platz. | Die beiden Altarbilder der Heiligen Appolonia und der Heiligen Johannes kamen unter Josef. II. an ihren heutigen Platz. | ||

Im 16. Jahrhundert wurde die Georgskapelle als Totenkapelle verwendet, ab 1638 diente sie der Totenbruderschaft als Versammlungsraum, bis diese von Josef II. 1782 aufgelöst wurde. Der Eingang ist mit Totenköpfen bemalt. | Im 16. Jahrhundert wurde die Georgskapelle als Totenkapelle verwendet, ab 1638 diente sie der Totenbruderschaft als Versammlungsraum, bis diese von Josef II. 1782 aufgelöst wurde. Der Eingang ist mit Totenköpfen bemalt. | ||

== Die Totenbruderschaft == | == Die Totenbruderschaft == | ||

| Zeile 281: | Zeile 325: | ||

=== Der Jakobiner Hebenstreit === | === Der Jakobiner Hebenstreit === | ||

[[Kriminalfall: Der Jakobiner Hebenstreit|Hebenstreit]] war ein früher Prediger der Gleichheit, überzeugt, "daß allerley Menschen auf gleicherley Art gebohren würden, gleiche Übel während ihres Lebens zu ertragen hätten und im Sterben ebenfalls wieder gleich wären". | |||

Im Jahr 1794, unter der Herrschaft des Kaisers Franz II., wurden in Wien an die fünfzig Befürworter einer demokratischen Staatsordnung vor Gericht gestellt und als "Jakobiner" des Hochverrats angeklagt. Die meisten wurden zu langjährigen Kerkerstrafen verurteilt, Andreas Riedel, ein Berater des Vaters des Kaisers, zu 60 Jahren. Die Offiziere Kajetan Gilowski und Franz Hebenstreit wurden zum Tod verurteilt. | Im Jahr 1794, unter der Herrschaft des Kaisers Franz II., wurden in Wien an die fünfzig Befürworter einer demokratischen Staatsordnung vor Gericht gestellt und als "Jakobiner" des Hochverrats angeklagt. Die meisten wurden zu langjährigen Kerkerstrafen verurteilt, Andreas Riedel, ein Berater des Vaters des Kaisers, zu 60 Jahren. Die Offiziere Kajetan Gilowski und Franz Hebenstreit wurden zum Tod verurteilt. | ||

| Zeile 289: | Zeile 333: | ||

== Ausgrabungen == | == Ausgrabungen == | ||

{| class=" | {| class="toccolours sortable" | ||

|- | |- style="background:#F0DBDE;" | ||

! Ausgrabungscode <ref>https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/searching/search.aspx?__jumpie#magwienscroll</ref> | |||

! Ausgrabungscode <ref>https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/searching/search.aspx?__jumpie#magwienscroll</ref> | |||

! zeitliche Lagerung | ! zeitliche Lagerung | ||

! Beschreibung der Fundstücke | ! Beschreibung der Fundstücke | ||

|- | |- | ||

| 200904 | | 200904 | ||

| römisch/Neuzeit | | römisch/Neuzeit | ||

| Der in der Loretogruft der Wiener Augustinerkirche befindliche römische Altar und dessen nähere Umgebung wurden einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Daraus ergab sich eine Aufstellung des Altars zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Gruftanlage im 17. Jh., die auf einem aufgelassenen und planierten Bestattungshorizont errichtet wurde. Der Marmoraltar selbst wurde 210 n. Chr. von Pomponius Respectus dem Jupiter geweiht. | | Der in der Loretogruft der Wiener Augustinerkirche befindliche römische Altar und dessen nähere Umgebung wurden einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Daraus ergab sich eine Aufstellung des Altars zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Gruftanlage im 17. Jh., die auf einem aufgelassenen und planierten Bestattungshorizont errichtet wurde. Der Marmoraltar selbst wurde 210 n. Chr. von Pomponius Respectus dem Jupiter geweiht. | ||

|} | |} | ||

== Wien - Eine Stadt stellt sich vor == | == Wien - Eine Stadt stellt sich vor == | ||

| Zeile 308: | Zeile 348: | ||

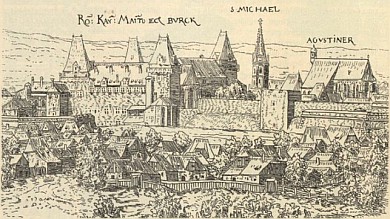

Die Kirche trägt das Schild Nummer 3 der Aktion "[[:Kategorie:Eine Stadt stellt sich vor|Wien - Eine Stadt stellt sich vor]]". | Die Kirche trägt das Schild Nummer 3 der Aktion "[[:Kategorie:Eine Stadt stellt sich vor|Wien - Eine Stadt stellt sich vor]]". | ||

<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 2 caption = "Wien von A-Z"> | |||

File:Augustiner - Kirche.JPG | |||

File:3 Augustinerkirche A-Z.JPG | |||

</gallery> | |||

== Hochamt in der Augustinerkirche == | |||

In nachfolgendem Video kann die Krönungsmesse in der Augustinerkirche angesehen werden. | |||

[[File:Austria-00809 - Inside Augustinian Church (20445877274).jpg|thumb|300px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=FuemxF0viQg&t=21s|Hochamt zu Ostern in der Augustinerkirche<div style="background:#ffcccc"> Film abspielen bei Klick auf das Bild</div>]] | |||

| Zeile 337: | Zeile 371: | ||

[[Kategorie:Sagen und Legenden:Orte]] | [[Kategorie:Sagen und Legenden:Orte]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Friedhöfe]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Friedhöfe]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Ausgrabungen]] | |||

[[Kategorie:Mystisches]] | [[Kategorie:Mystisches]] | ||

[[Kategorie:Videos]] | |||

[[Kategorie:Kriminelles]] | [[Kategorie:Kriminelles]] | ||

[[Kategorie:Eine Stadt stellt sich vor]] | [[Kategorie:Eine Stadt stellt sich vor]] | ||

[[Kategorie:Alte | [[Kategorie:1. Bezirk - Alte Ansichten]] | ||

[[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | |||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 06:32 Uhr

- Bezirk

1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Augustinerstraße 3 und 5

- =Hofburg

- Konskriptionsnummer

- vor 1862: -

- vor 1821: -

- vor 1795: -

- Baujahr

- 1330

- Architekten (Bau)

- Dietrich Ladtner von Prin

Augustinerkirche und Kloster, Augustinerstöckl - Architektur und Geschichte

Eigentlich ist die äußerlich unscheinbare Kirche in den Gebäudekomplex der Hofburg integriert, sie zählt jedoch wegen ihrer Geschichte und ihrer Innenausstattung zu den bedeutendsten Kirchen Wiens.

1330 wurde sie als gotische Kirche freistehend vom bayrischen Baumeister Dietrich Ladtner von Prin erbaut, die Integration in die Hofburg erfolgt erst später. Die Stiftung des Klosters erfolgte durch Herzog Friedrich den Schönen, der angeblich, aufgrund eines Gelübdes, eine Schuld beglich.

Die Legende von Friedrich dem Schönen und dem Bau der Augustinerkirche

Der Wittelsbacher Ludwig der Bayer und der Habsburger Friedrich der Schöne stritten um die Österreichische Kaiserkrone. Der achtjährige Bürgerkrieg wurde am 28.9.1322 in der Ritterschlacht zwischen Ampfing und Mühlbach mit einem Sieg von Ludwig beendet, bei dem ihm auch die Gefangennahme von Friedrich dem Schönen gelang. Friedrich wurde in der Burg Traunitz, im obersten Raum der Burg, dem Königsgemach, drei Jahre lang (bis 1325) gefangen gehalten.

Konrad Tattendorfer, der Augustiner Prior der Münchner Eremiten, hatte sich mehrmals für Friedrich verwendet und mit ihm Freundschaft geschlossen. Er rang dem Habsburger das Versprechen ab, in unmittelbarer Nähe zur Burg eine Kirche und ein Kloster zu stiften.

Die Versöhnung und damit Entlassung von Friedrich erfolgte schlussendlich durch die Intervention des Papstes, dem Friedrich der Schöne, ebenso wie dem Augustiner Prior, versprach, das Kloster und die Kirche zu erbauen; Ludwig der Bayer musste die Versöhnungskapelle in der Burg Traunsnitz errichten.

An der damaligen Hochstraße hatten die Karthäuser ein Haus, das Friedrich ihnen abkaufte. An diese Stelle und den benachbarten Grundstücken (anstelle von fünf Häusern und einer Badestube) errichtete er nach und nach die versprochenen Gebäude und schenkte sie dem Prior Konrad, der mit 18 seiner Mönche von München nach Wien übersiedelte. Auch die Beschuhten Augustiner-Mönche eines kleinen Klosters am Werd wurden hierher übersiedelt, sodass deren ehemaliges Kloster in ein Spital umgewidmet werden konnte.

Die Kirche

Ihre Namensgebung verdankt die Kirche dem Kirchenlehrer Augustinus von Hippo (354 – 430), 1634 wurde sie zur kaiserlichen Hofpfarre erhoben, wo die Trauungen der Habsburger vollzogen wurden. Hier heirateten 1736 Maria Theresia und Franz von Lothringen, 1810 wurde in der Augustinerkirche Maria Luise mit Napoleon vermählt, hier wurden auch Marie Antoinette und der spätere König von Frankreich, Ludwig XVI. und auch Kaiser Franz Joseph I und Elisabeth (Sisi) getraut.

Östlich der Kirche lagen die Konventsgebäude mit dem Kreuzgang, die 1341 geweiht wurden, daran schlossen sich die 1368 gestiftete Leonhardskapelle und die Sigmundskapelle (1386) an. Der Ostflügel des Kreuzgangs enthielt ebenerdig das Refektorium, im Obergeschoß den Mönchsschlafraum, zwischen Südflügel und Stadtmauer lag der Klostergarten, an der Stadtmauer wurde ein kleiner Turm für Aborte errichtet (der als „Augustinerturm“ Teil der Stadtbefestigung wurde).

1354 wurde über dem Westgiebel ein Dachreiter angebracht (über Veranlassung Friedrichs III. 1477 umgestaltet und mit der „Kaiserglocke" ausgestattet). 1460 überließen die Mönche einen Teil ihres Friedhofs Friedrich III. zur Erweiterung des Hofburggeländes. 1542 wurden an der Kirche von Johann Tscherte Reparaturen durchgeführt. 1602 entstand ein neuer Glockenturm, der 1652 von Georg Gerstenbrand erhöht und mit einer barocken Zwiebelhaube bekrönt wurde. Der Hochaltar aus Sandstein war ursprünglich für die Votivkirche bestimmt gewesen, wurde aber schließlich hier aufgestellt.

Die Begräbnisstätte

Ferdinand II. erkor die Augustinerkirche 1637 zur Begräbnisstätte der Herzen verstorbener Familienangehöriger („Herzgrüftel"), hier ruhen nun in silbernen Gefäßen die Herzen von 54 Habsburgern, beginnend mit Ferdinand II. (1637), endend mit Franz Karl 1878.

In der Kirche befinden sich zahlreiche Grabdenkmäler, wie die klassizistische Grabpyramide der Erzherzogin Marie-Christine vom Sachsen-Teschen (einer Tochter Maria Theresias und Gattin Herzog Albert Kasimirs von Sachsen-Teschen), geschaffen wurde das Monument von Antonio Canova (1798-1805). Das Grabmal zeigt die Tugend, die mit der Urne in das geöffnete Tor schreitet, begleitet von zwei Mädchen mit Totenfackeln, denen die Liebe mit blindem Greis (Caritas) am Arm folgt. Rechts steht ein Genius mit Löwen, oben ist die Glückseligkeit mit einem Medaillon der Verstorbenen. Diese Allegorien sollten die Eigenschaften von Maria Christine darstellen. Über dem Tor hält ein Genius das Bild der Erzherzogin hoch. Als einzige Tochter Maria-Theresias durfte Marie-Christine aus Liebe heiraten, ihre Geschwister mussten politisch günstige Ehen eingehen. Maria-Christine starb mit nur 56 Jahren - an verdorbenem Wasser.

Auch der Prediger Abraham a Santa Clara ist in der Gruft bestattet, er war Prior des Klosters.

Die Glocken von St. Augustin

Die Augustinerkirche besitzt ein 5-stimmiges Glockengeläut wovon alle Glocken im Video zu hören sind.

- Tonfolge der Glocken

- Glocke 5: des, Grassmayr, Innsbruck, 1993

- Glocke 4: b', Grassmayr, Innsbruck, 1993

- Glocke 3: as', Grassmayr, Innsbruck, 1992

- Glocke 2: f', Grassmayr, Innsbruck, 1992

- Glocke 1: des', Grassmayr, Innsbruck, 1982

Abraham a Santa Clara in der Augustinerkirche, Gedenktafel

Ein besonders vehementer Kämpfer gegen das älteste Gewerbe der Welt war Abraham a Santa Clara.

Er wetterte wann es ging gegen die Unzucht, predigte in der Augustinerkirche gegen die „verhurten Sauzimmer“, und forderte, dass der Adler des Evangelisten Johannes „diesen Weibern auf die nackten Brüste scheißen solle“. Die anwesenden Hofdamen waren brüskiert und beschwerten sich, so dass Kaiser Leopold I. (1640 – 1705) eine Entschuldigung von Santa Clara einforderte. Dieser korrigierte also: Nicht der Adler des Johannes, sondern der Stier des Evangelisten Lukas möge das Geschäft besorgen.

Die Gruft

1873 wurden im Zuge der Restaurierungsarbeiten unter der Kirche ausgedehnte Gruftanlagen mit gotischen und barocken Grabsteinen und Metallsarkophagen aufgefunden. Die Gruft ist öffentlich nicht zugänglich.

Weitere Gedenktafeln

Eine Tafel im Inneren der Kirche erinnert an Gefallene des 1. Weltkrieges aus dem 42. Feldkanonenregiment.

Eine weitere Tafel gedenkt an die kroatischen Geistlichen der Augustinerkirche.

Innengestaltung

Das Innere stellt sich als dreischiffige langgestreckte Halle dar, die Decke ist mit Kreuzrippen ausgestattet (der Chor mit Netzrippen). Die Orgelbänke wurden um 1730 geschaffen und wurden aus der Schwarzspanierkirche (9. Bezirk) hierher verlegt. Der neugotische Hochaltar wurde für die Votivkirche gestaltet, fand aber hier seinen Aufstellungsort. Die Kanzel wurde von Hetzendorf errichtet.[1]

Die Kirche trug, wie für Bettelorden üblich, ursprünglich keinen Turm, stattdessen war an der Westfassade ein kleines Fassadentürmchen angebracht.

Die Bach-Orgel

Die Wiener Bach-Orgel heißt eigentlich Reil-Orgel. Sie wurde 1985 nach historischem Vorbild von den Brüdern Reil im Auftrag der Wiener Festwochen geschaffen, um zum 300. Todestag von Bach dessen Werke in Originalklang zu spielen. Die Weihe der Orgel fand durch Kardinal König statt.

Wie die Orgel klingt, ist in diesem Beispiel zu hören, Martin Haselböck spielt.

Die Rieger-Orgel

Die Hauptorgel der Kirche ist aus der Orgelbaumanufaktur Rieger und wurde 1976 geschaffen. Das moderne Werk mit 47 Registern hat eine Hülle aus dem Jahr 1785.

Die Engelsgruppe oberhalb der Orgel stammt von Johann Baptist Straub.

Gedenktafel für Kaiser Karl I., Seligsprechung

2005 wurde Kaiser Karl I. hier seliggesprochen, eine Gedenktafel erinnert an dieses Ereignis.

Sagen und Legenden rund um die Kirche

| Die Uhr von Graf Nadásdy | |

|

Die Uhr auf dem Turm der Kirche war ein Geschenk Franz Graf Nadásdys, der, da er gegenüber wohnte, von seinen Fenstern aus die Stunde ablesen wollte und deshalb auf seine Kosten eine Uhr anfertigen ließ. Als er bald danach, 1671, in den ungarischen Magnatenaufstand verwickelt, hingerichtet wurde, hatten die Mönche Bedenken wegen der Annahme des Geschenks. Erst viel später wurde die Uhr auf dem Turm angebracht, am 28. Februar 1713 (Augustintag) schlug sie zum ersten Mal. Zur Hinrichtung des Grafen kann man noch mehr erfahren: Kriminalfall: Graf Nadasdy |

|

| Die Sage vom Gespenst in der Augustinerkirche | |

| Anfang des 19. Jahrhunderts läuteten abends mehrere Buben die Glocken der Augustinerkirche, als ihnen plötzlich die drohende weiße Gestalt eines Mannes entgegenkam. Entsetzt flohen sie aus der Kirche, einer der Knaben verletzte sich dabei schwer den Fuß, drei andere erkrankten sehr. | |

Gedenktafel Johann III. Sobieski

An der Außenwand befindet sich eine Gedenktafel für König Johann III. Sobieski von Polen mit einem Bildnis-Medaillon aus dem Jahr 1983. Grund dafür ist, dass 1683 hier nach der Entsatzschlacht vom 12. September das Dank-Tedeum lesen ließ.

1683 wurde Wien zum zweiten Mal von den Türken belagert, diesmal stand die Einnahme kurz bevor Im letzten Moment tauchte ein christlicher Entsatzheer und der Führung des Polnischen Königs Sobieski auf und befreite die Stadt. Zur Feier des Sieges besuchte Sobieski eine Dankesmesse in der Augustinerkirche.

Die Loretokapelle

Die Loretokapelle, "Unserer Lieben Frau von Loreto" geweiht, stand 1627 inmitten der Kirche, wurde 1784 an ihren heutigen Standort übertragen und ist ohne künstlerischen Wert (die einst kostbare Ausstattung fiel der Silberablieferung während der Napoleonischen Kriege zum Opfer).

Eine Legende zur Loretokapelle findet sich hier: Das Anzeichen der Glocke der Loretokapelle

Der Adolphus-Ring

Einst befand sich hier eine wertvolle Opfergabe - ein Ring, den der gefallene Schwedenkönig Gustav Adolf bei der Schlacht bei Lützen getragen hatte. Kaiser Ferdinand II. hatte diesen Ring an einer goldenen Kette der Kapelle übergeben und dazu eine Gedenktafel fertigen lassen:

- "Diesen Ring hat gehabt

- Gustavus König in Schweden,

- so den 16. November 1632

- in der Schlacht bei Lützen

- von der Kaiserlichen Armatur geblieben.[2]

Heute findet sich hier nur mehr eine Statue aus dem 17. Jahrhundert. Hinter dem Kapellenaltar befindet sich der kreisrunde Raum, in dem die Herzen der Habsburger aufbewahrt werden.

Begräbnisstätte für den Jesuiten Heinrich Abel

In der Kapelle ist der Jesuit Heinrich Abel bestattet. 1869-1891 lehrte Abel (mit vierjähriger Unterbrechung) als Professor am Kalksburger Jesuitenkollegium Geschichte und gründete 1876 die erste Wiener katholische Hochschülerverbindung "Austria".

Sein Spitzname "Männerapostel von Wien" entstand, weil er Männerwallfahrten nach Mariazell organisierte. Für ihn ist hier auch eine Gedenktafel angebracht.

Georgskapelle

Gleich neben der Augustinerkirche entstand, im Auftrag von Otto dem Fröhlichen, wenige Jahre nach deren Gründung eine weitere Kapelle, sie wird in einer Urkunde von Friedrich und Ulrich von Wallsee bereits 1337 erwähnt. Bereits am 1.5.1341 wurde sie geweiht und diente bis 1400 der Rittergemeinschaft des Heiligen Georg (dessen Gründungsmitglied Otto war) als Versammlungsraum, aber auch als Sakralraum für die Klostergemeinschaft; daran angepasst wurde auch der Bau – es sind zwei Schiffe vorhanden. Damit ist sie die frühest erhaltene frühgotische Zweischiffraum-Kirche in Österreich.

Die Kapelle kann nur über die Loreto-Kapelle betreten werden.

Die Georgskapelle ist 20 Meter lang, 11 Meter breit und 12 Meter hoch. Zarte Kreuzgewölbe und schlanke Kapitelle prägen den Innenraum. Die Schlusssteine (Löwe, Christus Pantokrator, Phönix, Lamm Gottes und die Evangelistensymbole) sind noch original erhalten. An den Wänden stehen steinerne Sitzbänke, auf denen die Ritterschaft früher gesessen hat.

In der Mitte des Raumes ist ein Scheingrab (Kenotaph), das um 1800 von Franz Anton Zauner geschaffen wurde, zu sehen. Es war für Kaiser Leopold II. ( † 1792) gedacht, der jedoch in der Kapuzinergruft beigesetzt wurde. Im Fußboden ist eine Grabplatte aus Adneter Dolomit für den Leibarzt Maria Theresias, Gerhard van Swieten, eingelassen.

Die Denkmäler und Wandgräber an den Seiten sind die des ersten Feldmarschalls von Kaiser Maria Theresia, Wirich Graf Daun († 1741; von Jakob Schletterer), und seinen Sohn, Leopold Graf Daun (dem Sieger von Kolin, † 1766; geschaffen von Balthasar Ferdinand Moll).

Die beiden Altarbilder der Heiligen Appolonia und der Heiligen Johannes kamen unter Josef. II. an ihren heutigen Platz.

Im 16. Jahrhundert wurde die Georgskapelle als Totenkapelle verwendet, ab 1638 diente sie der Totenbruderschaft als Versammlungsraum, bis diese von Josef II. 1782 aufgelöst wurde. Der Eingang ist mit Totenköpfen bemalt.

Die Totenbruderschaft

Die Witwe des Kaisers Ferdinand II. soll die Totenbruderschaft 1638 gegründet haben, Zweck war die Bestattung von Hingerichteten, damit auch für deren Seelenheil gebetet werden konnte.

Die Mitglieder der Bruderschaft, hauptsächlich Adelige, begleiteten seit Mitte des 17. Jahrhunderts in schwarze Kapuzenmäntel gehüllt, die mit Totenkopf und zwei gekreuzten Knochen geschmückt waren, die Hingerichteten von der Hinrichtungsstätte bis zum Begräbnisort, dem Armesünder Gottesacker (Argentinierstraße 2 – 6 und Paniglgasse 2 – 12). Geweihte Erde war einem Hingerichteten verboten.

Ein Beispiel dafür ist die Begleitung des Jakobiners Hebenstreit.

Der Jakobiner Hebenstreit

Hebenstreit war ein früher Prediger der Gleichheit, überzeugt, "daß allerley Menschen auf gleicherley Art gebohren würden, gleiche Übel während ihres Lebens zu ertragen hätten und im Sterben ebenfalls wieder gleich wären".

Im Jahr 1794, unter der Herrschaft des Kaisers Franz II., wurden in Wien an die fünfzig Befürworter einer demokratischen Staatsordnung vor Gericht gestellt und als "Jakobiner" des Hochverrats angeklagt. Die meisten wurden zu langjährigen Kerkerstrafen verurteilt, Andreas Riedel, ein Berater des Vaters des Kaisers, zu 60 Jahren. Die Offiziere Kajetan Gilowski und Franz Hebenstreit wurden zum Tod verurteilt.

Gilowski nahm sich in der Zelle das Leben, sein Leichnam wurde am Stubentor an einen Galgen gehängt. Franz Hebenstreit wurde am 8. Jänner 1795 am Schottentor gehenkt.

Ausgrabungen

| Ausgrabungscode [3] | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |

|---|---|---|

| 200904 | römisch/Neuzeit | Der in der Loretogruft der Wiener Augustinerkirche befindliche römische Altar und dessen nähere Umgebung wurden einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Daraus ergab sich eine Aufstellung des Altars zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Gruftanlage im 17. Jh., die auf einem aufgelassenen und planierten Bestattungshorizont errichtet wurde. Der Marmoraltar selbst wurde 210 n. Chr. von Pomponius Respectus dem Jupiter geweiht. |

Wien - Eine Stadt stellt sich vor

Die Kirche trägt das Schild Nummer 3 der Aktion "Wien - Eine Stadt stellt sich vor".

- Wien von A-Z

Hochamt in der Augustinerkirche

In nachfolgendem Video kann die Krönungsmesse in der Augustinerkirche angesehen werden.

Gehe weiter zu Augustinerstraße 7-9

Folge der Sehenswürdigkeit Nr. 4 - "Eine Stadt stellt sich vor": Hofburgkapelle

Gehe zurück zu Augustinerstraße | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ Felix Czeike, Wiener Bezirksführer: I, Innere Stadt, Jugend und Volk, 2. Auflage, 1985, S. 12 ff

- ↑ Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 24

- ↑ https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/searching/search.aspx?__jumpie#magwienscroll