Dorotheergasse 17: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

<mockingbird.Aside no-header> | |||

<mockingbird.header #header:#a80f11>Das Gebäude</mockingbird.header> | |||

<mockingbird.image wiki="Dorotheergasse 19.JPG" /> | |||

;<span style="color:#B40404;">Bezirk</span> | |||

<span style="color:#B40404;>1., Innere Stadt</span> | |||

;Aliasadressen | |||

: =[[Dorotheergasse]] 17 | |||

: =[[Spiegelgasse]] 16 | |||

; Konskriptionsnummer | |||

: vor 1862: '''1112''' | |||

: vor 1821: '''1178 ''' | |||

: vor 1795: '''1143''' | |||

; Baujahr | |||

: 1898-1901 | |||

; Architekten (Bau) | |||

: [[Emil Förster]], [[Alois Schumacher]], [[Sylvester Tomsa]] | |||

<mockingbird.map coordinates="48.2062507764286, 16.368900181044072"> | |||

<mockingbird.on-map coordinates="48.2062507764286, 16.368900181044072" type="marker" /> | |||

</mockingbird.map> | |||

<mockingbird.content-license license="cc-by-sa" /> | |||

</mockingbird.aside> | |||

__TOC__ | |||

== Dorotheum - Architektur und Geschichte == | == Dorotheum - Architektur und Geschichte == | ||

[[Datei:Dorotheergasse 21.JPG|thumb|Grabsteine im Innenhof, wahrscheinlich Funde von der Straße nach Carnuntum]] | [[Datei:Dorotheergasse 21.JPG|thumb|left|Grabsteine im Innenhof, wahrscheinlich Funde von der Straße nach Carnuntum]] | ||

Schon 1707 gründete Kaiser Joseph der I. in der Annagasse das „Versatz- und Fragamt“. Das Pfandamt diente anfangs der Rettung Notleidender, der Staat wollte Arme aus der Anhängigkeit der Wucherei befreien. Der Gewinn, der aus den Einnahmen erzielt wurde, floss in die Armenhäuser. Mit der Zeit wandelte sich die Pfandleihanstalt in ein Auktionshaus und weitete sich 1787 aus, in dem es in das Dorotheerkloster übersiedelte. Mittlerweile befindet sich hier die Zentrale von 16 Filialen und 48 Geschäften weltweit. Es erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 113 Mio. €. | Schon 1707 gründete Kaiser Joseph der I. in der Annagasse das „Versatz- und Fragamt“. Das Pfandamt diente anfangs der Rettung Notleidender, der Staat wollte Arme aus der Anhängigkeit der Wucherei befreien. Der Gewinn, der aus den Einnahmen erzielt wurde, floss in die Armenhäuser. Mit der Zeit wandelte sich die Pfandleihanstalt in ein Auktionshaus und weitete sich 1787 aus, in dem es in das Dorotheerkloster übersiedelte. Mittlerweile befindet sich hier die Zentrale von 16 Filialen und 48 Geschäften weltweit. Es erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 113 Mio. €. | ||

| Zeile 32: | Zeile 32: | ||

== Chorherrenstift zur hl. Dorothea == | == Chorherrenstift zur hl. Dorothea == | ||

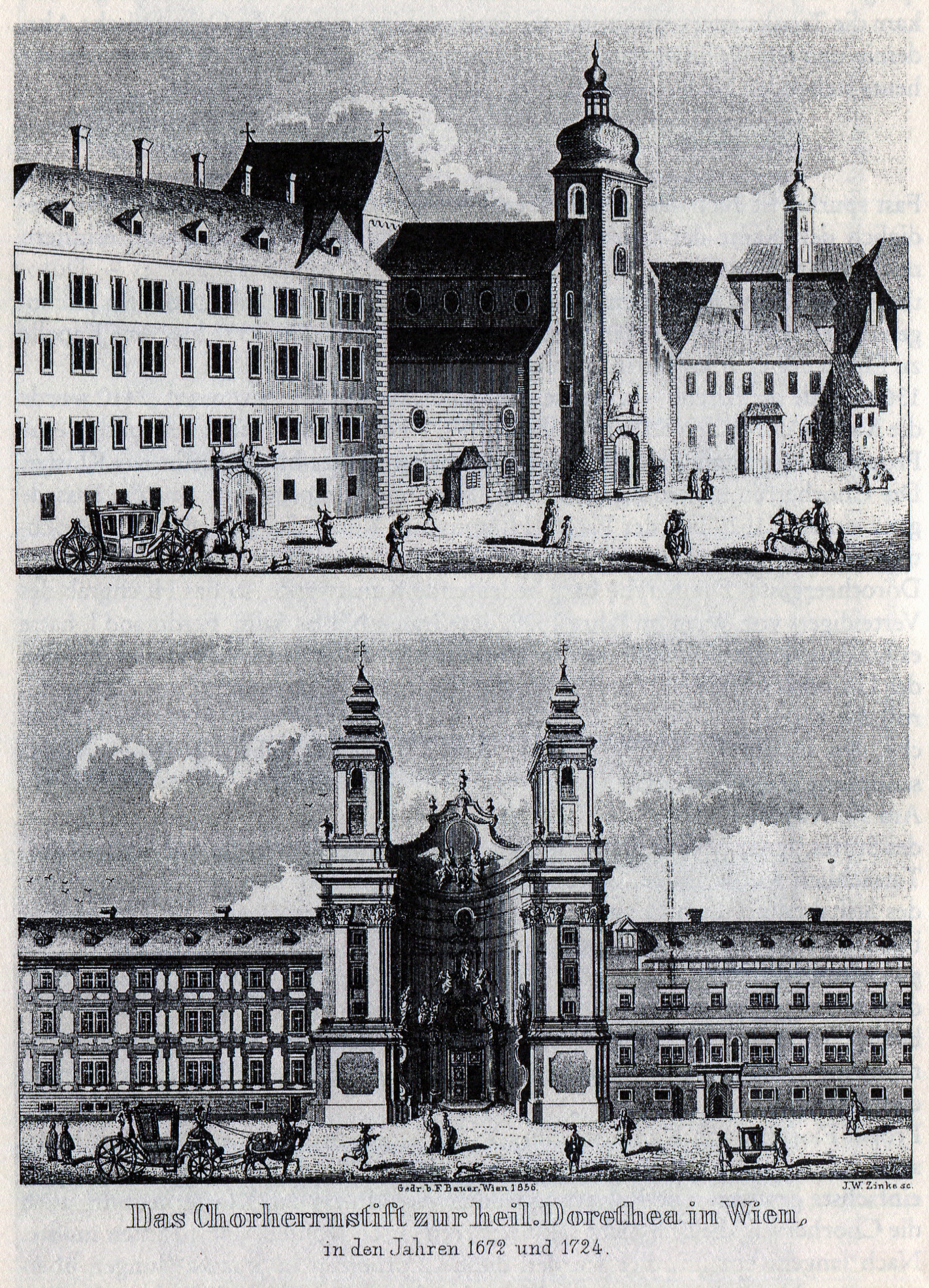

[[File:Chorherrenstift 1672 und 1724.jpg|thumb| | [[File:Chorherrenstift 1672 und 1724.jpg|thumb|left|200px|Das Chorherrenstift zur heiligen Dorothea, oben: Ansicht von 1672, unten: 1724]] | ||

An das Stift erinnert heute nur mehr die Gasse, in dem das Kloster lag. Albrecht II. hatte hier 1357 eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Dorothea errichten lassen. Die Weihe wurde durch seinen Sohn Rudolf IV. 1360 vorgenommen. 1410 ließ Andreas Plank, der Kanzler von Albrecht V., das Kirchlein erweitern und zu einer Probstei umwandeln, 1421 zogen die ersten Chorherren des Klosters St. Augustin aus dem Stift Dürnstein hier ein. <ref>Eugen Messner: Die Innere Stadt Wien. Österr. Bundesverlag, 1928, Leipzig. S. 620</ref> | An das Stift erinnert heute nur mehr die Gasse, in dem das Kloster lag. Albrecht II. hatte hier 1357 eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Dorothea errichten lassen. Die Weihe wurde durch seinen Sohn Rudolf IV. 1360 vorgenommen. 1410 ließ Andreas Plank, der Kanzler von Albrecht V., das Kirchlein erweitern und zu einer Probstei umwandeln, 1421 zogen die ersten Chorherren des Klosters St. Augustin aus dem Stift Dürnstein hier ein. <ref>Eugen Messner: Die Innere Stadt Wien. Österr. Bundesverlag, 1928, Leipzig. S. 620</ref> | ||

| Zeile 41: | Zeile 41: | ||

Die exhumierten Toten wurden im Matzleinsdorfer Friedhof beigesetzt, darunter auch Niklas Salm. Als das Haus für den Bau des heutigen Dorotheum abgerissen wurde, mauerte man Steindenkmäler im Innenhof des neuen Hauses ein.<ref>Leopold Mazakarini: Verschwundene Klöster der Innenstadt, Gesellschaft für Natur- und Heimatkunde, Wien, 1990, S. 10 ff</ref> | Die exhumierten Toten wurden im Matzleinsdorfer Friedhof beigesetzt, darunter auch Niklas Salm. Als das Haus für den Bau des heutigen Dorotheum abgerissen wurde, mauerte man Steindenkmäler im Innenhof des neuen Hauses ein.<ref>Leopold Mazakarini: Verschwundene Klöster der Innenstadt, Gesellschaft für Natur- und Heimatkunde, Wien, 1990, S. 10 ff</ref> | ||

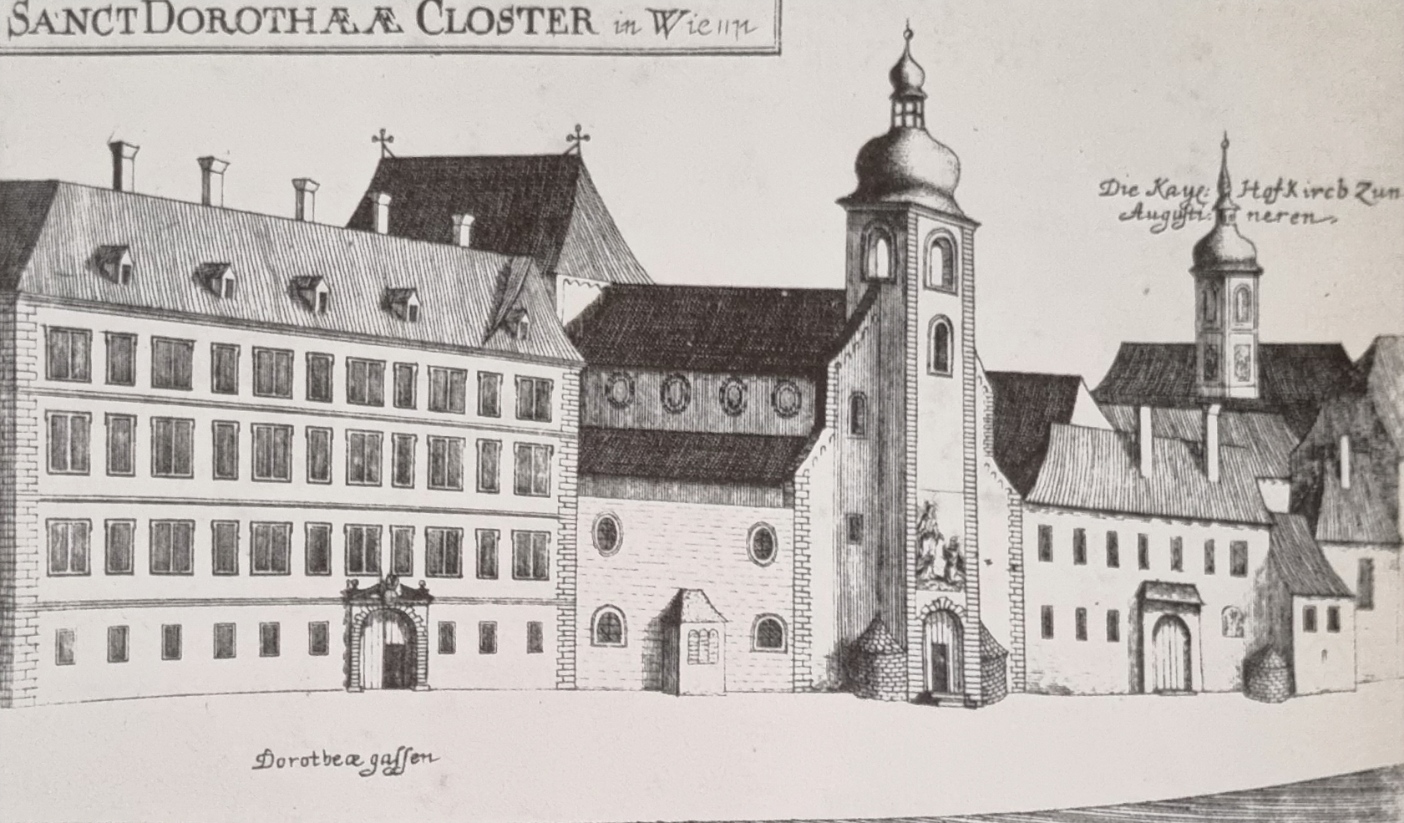

[[File:Chorherrenstift 17. Jhdt.jpg|center|300px|Das Chorherrenstift zur heiligen Dorothea, Mitte 17. Jhdt.]] | [[File:Chorherrenstift 17. Jhdt.jpg|center|300px|thumb|Das Chorherrenstift zur heiligen Dorothea, Mitte 17. Jhdt.]] | ||

== Ausgrabungen == | == Ausgrabungen == | ||

{| class=" | {| class="toccolours sortable" | ||

|- | |- style="background:#fff8dc;" | ||

! Ausgrabungscode <ref>https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/searching/search.aspx?__jumpie#magwienscroll</ref> | |||

! Ausgrabungscode | |||

! zeitliche Lagerung | ! zeitliche Lagerung | ||

! Beschreibung der Fundstücke | ! Beschreibung der Fundstücke | ||

|- | |- | ||

| 192917 | | 192917 | ||

| römisch | | römisch | ||

| Zeile 68: | Zeile 66: | ||

[[Kategorie:Architekten:Alois Schumacher]] | [[Kategorie:Architekten:Alois Schumacher]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Sylvester Tomsa]] | [[Kategorie:Architekten:Sylvester Tomsa]] | ||

[[Kategorie:Klöster]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Klöster]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Ausgrabungen]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Ausgrabungen]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Innenhöfe und Durchhäuser]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Innenhöfe und Durchhäuser]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Alte Ansichten]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Alte Ansichten]] | ||

[[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | |||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 09:27 Uhr

- Bezirk

1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Dorotheergasse 17

- =Spiegelgasse 16

- Konskriptionsnummer

- vor 1862: 1112

- vor 1821: 1178

- vor 1795: 1143

- Baujahr

- 1898-1901

- Architekten (Bau)

- Emil Förster, Alois Schumacher, Sylvester Tomsa

Dorotheum - Architektur und Geschichte

Schon 1707 gründete Kaiser Joseph der I. in der Annagasse das „Versatz- und Fragamt“. Das Pfandamt diente anfangs der Rettung Notleidender, der Staat wollte Arme aus der Anhängigkeit der Wucherei befreien. Der Gewinn, der aus den Einnahmen erzielt wurde, floss in die Armenhäuser. Mit der Zeit wandelte sich die Pfandleihanstalt in ein Auktionshaus und weitete sich 1787 aus, in dem es in das Dorotheerkloster übersiedelte. Mittlerweile befindet sich hier die Zentrale von 16 Filialen und 48 Geschäften weltweit. Es erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 113 Mio. €.

Das Hauptgebäude, ein Durchhaus, das die Dorotheergasse mit der Spiegelgasse verbindet, wurde von Emil Förster als Barockpalast erbaut. [1]

Auf dem Areal befand sich vormals das Chorherrenstift zur hl. Dorothea.

Chorherrenstift zur hl. Dorothea

An das Stift erinnert heute nur mehr die Gasse, in dem das Kloster lag. Albrecht II. hatte hier 1357 eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Dorothea errichten lassen. Die Weihe wurde durch seinen Sohn Rudolf IV. 1360 vorgenommen. 1410 ließ Andreas Plank, der Kanzler von Albrecht V., das Kirchlein erweitern und zu einer Probstei umwandeln, 1421 zogen die ersten Chorherren des Klosters St. Augustin aus dem Stift Dürnstein hier ein. [2]

1620 erhielt das schlichte Klosterhaus einen Fassadenturm, 1705 wurde die Kirche im Barock umgestaltet. In der Kirche und im Kloster waren zahlreiche Kunstschätze zu finden, so das Hochgrab von Niklas Salm, das von Ferdinand I. aus Dankbarkeit für Salms Dienste gestiftet worden war, oder auch der Leopoldsgobelin, ein Geschenk des Diplomaten Fuchsmagen.

Als der mächtige Probst des Stifts, Ignaz Müller, am 31.8.1782 starb, nutzte man die Gelegenheit und hob das Stift in einer Blitzaktion (am 26.10. des Jahres) auf. Die Chorherren blieben im Haus und waren hochaktiv - als vier Jahre später die Umsetzung der Aufhebung erfolgen sollte, stellte man fest, das das Kloster ein beachtliches Vermögen angehäuft hatte (500.000 Gulden), sämtliche Güter und die Chorherren wurden an Klosterneuburg übergeben, das Gebäude kam an das Versatzamt.

Die exhumierten Toten wurden im Matzleinsdorfer Friedhof beigesetzt, darunter auch Niklas Salm. Als das Haus für den Bau des heutigen Dorotheum abgerissen wurde, mauerte man Steindenkmäler im Innenhof des neuen Hauses ein.[3]

Ausgrabungen

| Ausgrabungscode [4] | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |

|---|---|---|

| 192917 | römisch | Im Jahr 1929 wurde bei Kanalbauarbeiten ein römischer Ziegel mit Stempel der 15. Legion gefunden. |

Gehe weiter zu Dorotheergasse 18 | Spiegelgasse 17

Gehe zurück zu Dorotheergasse | Spiegelgasse | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/144.htm

- ↑ Eugen Messner: Die Innere Stadt Wien. Österr. Bundesverlag, 1928, Leipzig. S. 620

- ↑ Leopold Mazakarini: Verschwundene Klöster der Innenstadt, Gesellschaft für Natur- und Heimatkunde, Wien, 1990, S. 10 ff

- ↑ https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/searching/search.aspx?__jumpie#magwienscroll