Schillerplatz 3: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

<mockingbird.Aside no-header> | |||

<mockingbird.header #header:#a80f11>Das Gebäude</mockingbird.header> | |||

<mockingbird.image wiki="Akademie der bildenden Künste (50403) IMG 1662.jpg" /> | |||

<mockingbird.content> | |||

;<span style="color:#B40404;">Bezirk</span> | |||

<span style="color:#B40404;>1., Innere Stadt</span> | |||

;Aliasadressen | |||

: =[[Schillerplatz]] 3 | |||

: =[[Makartgasse]] 2 | |||

: =[[Gauermanngasse]] 1 | |||

: =[[Getreidemarkt]] 6 | |||

; Konskriptionsnummer | |||

: vor 1862: '''keine (Stadtbefestigung und Glacis)''' | |||

: vor 1821: '''keine (Stadtbefestigung und Glacis)''' | |||

: vor 1795: '''keine (Stadtbefestigung und Glacis)''' | |||

; Baujahr | |||

: 1872 | |||

; Architekten (Bau) | |||

: [[Theophil Hansen]], [[Friedrich Stach]], [[Hermann Wehrenfennig]] | |||

</mockingbird.content> | |||

<mockingbird.map coordinates="48.20140202021627, 16.36512613042617"> | |||

<mockingbird.on-map coordinates="48.20140202021627, 16.36512613042617" type="marker" /> | |||

</mockingbird.map> | |||

<mockingbird.content-license license="cc-by-sa" /> | |||

</mockingbird.aside> | |||

__TOC__ | |||

== Akademie der Bildenden Künste - Architektur und Geschichte == | |||

[[File:Wien, Akademie der bildenden Künste.JPG|thumb|left|Fassadenteil der Akademie der bildenden Künste]] | |||

[[File: | |||

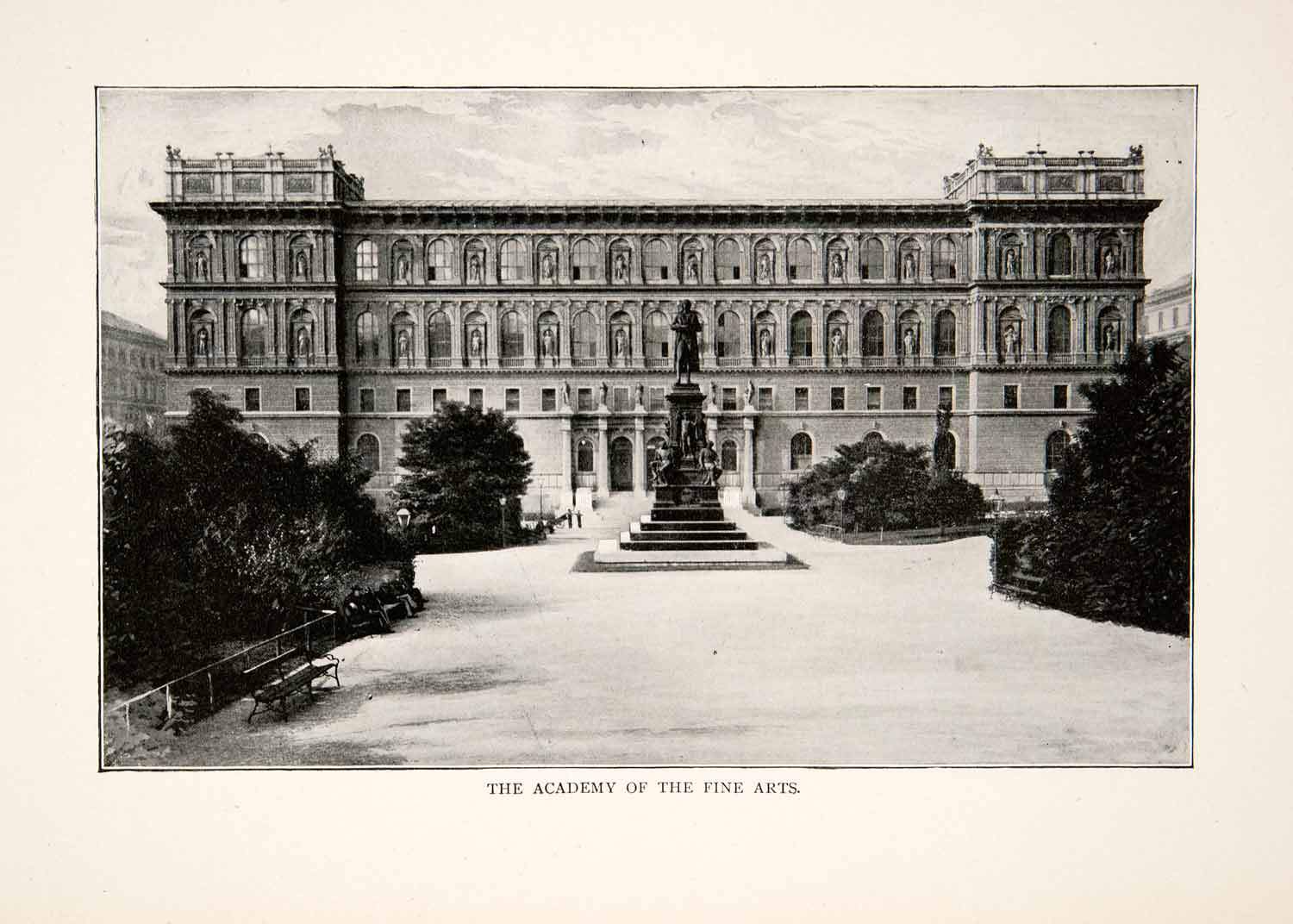

Die Akademie wurde 1872-1876 erbaut, die feierliche Eröffnung fand am 3.4.1877 statt. Die Baukosten betrugen damals vier Millionen Gulden. Entworfen hatte das Gebäude Theophil Hansen (mit Unterstützung der Architekten Friedrich Stach und Hermann Wehrenfennig), der selbst Professor für Architektur an der Akademie war, im Stil der italienischen Renaissance. <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/1317.htm</ref> | Die Akademie wurde 1872-1876 erbaut, die feierliche Eröffnung fand am 3.4.1877 statt. Die Baukosten betrugen damals vier Millionen Gulden. Entworfen hatte das Gebäude Theophil Hansen (mit Unterstützung der Architekten Friedrich Stach und Hermann Wehrenfennig), der selbst Professor für Architektur an der Akademie war, im Stil der italienischen Renaissance. <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/1317.htm</ref> | ||

| Zeile 30: | Zeile 34: | ||

In den Nischen zwischen den Bogenfenstern sind 24 Terrakotta-Figuren im antiken Stil angebracht, sie wurden von Schülern der Akademie gestaltet. In den Fensternischen der Rückseite sind Fresken angebracht, sie wurden von August Eisenmenger geschaffen. Währen dem zweiten Weltkrieg wurden sie nahezu vollkommen zerstört.<ref>Justus Schmidt, Hans Tietze: Dehio Wien - Die Kunstdenkmäler Österreichs, Verlag Anton Schroll, 5. Auflage, 1954; S. 58</ref> | In den Nischen zwischen den Bogenfenstern sind 24 Terrakotta-Figuren im antiken Stil angebracht, sie wurden von Schülern der Akademie gestaltet. In den Fensternischen der Rückseite sind Fresken angebracht, sie wurden von August Eisenmenger geschaffen. Währen dem zweiten Weltkrieg wurden sie nahezu vollkommen zerstört.<ref>Justus Schmidt, Hans Tietze: Dehio Wien - Die Kunstdenkmäler Österreichs, Verlag Anton Schroll, 5. Auflage, 1954; S. 58</ref> | ||

[[File:Titanensturz Anselm Feuerbach Akademie Wien.jpg|thumb|left|Der Titanensturz]] | |||

Im großen Mittelsaal der Akademie befindet sich ein Deckengemälde, das den Titanensturz darstellt und von Anselm von Feuerbach stammt, vollendet wurde es von Christian Griepenkerl und Heinrich Tentscher. <ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1. Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 30</ref> | Im großen Mittelsaal der Akademie befindet sich ein Deckengemälde, das den Titanensturz darstellt und von Anselm von Feuerbach stammt, vollendet wurde es von Christian Griepenkerl und Heinrich Tentscher. <ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1. Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 30</ref> | ||

| Zeile 37: | Zeile 41: | ||

In der Aula befindet sich eine Bronzeplastik zum Gedenken an gefallene Akademiestudenten (von Josef Müllner, 1925) und eine Gedenktafel für Theophil Hansen (Portraitbildnis von Carl Kundmann, 1883). | In der Aula befindet sich eine Bronzeplastik zum Gedenken an gefallene Akademiestudenten (von Josef Müllner, 1925) und eine Gedenktafel für Theophil Hansen (Portraitbildnis von Carl Kundmann, 1883). | ||

<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 300px perrow = 2 caption = "Gedenktafel Theophil Hansen"> | |||

Image:Hansen Gedenktafel Schillerplatz.jpg | |||

Image:GT Theophil Hansen Text.jpg | |||

</gallery> | |||

Die Akademie enthält nicht nur Unterrichtsräume, sondern auch eine Bildersammlung, eine Gipsgießerei, das Gipsmuseum und eine Bücherei. | Die Akademie enthält nicht nur Unterrichtsräume, sondern auch eine Bildersammlung, eine Gipsgießerei, das Gipsmuseum und eine Bücherei. | ||

| Zeile 56: | Zeile 50: | ||

=== 1945 === | === 1945 === | ||

Am 12.3.945 wurde das Haus durch Bomben schwer getroffen und durch einen Brand stark verwüstet, der Wiederaufbau erfolgte jedoch rasch und schon am 20.4.1945 wurde der Unterricht wieder aufgenommen. Einige der Kunstwerke, die die Nazis eingenommen hatten, wurden in Rückführungsverfahren wieder zurück in das Haus gebracht. | Am 12.3.945 wurde das Haus durch Bomben schwer getroffen und durch einen Brand stark verwüstet, der Wiederaufbau erfolgte jedoch rasch und schon am 20.4.1945 wurde der Unterricht wieder aufgenommen. Einige der Kunstwerke, die die Nazis eingenommen hatten, wurden in Rückführungsverfahren wieder zurück in das Haus gebracht. | ||

== Wien - Eine Stadt stellt sich vor == | |||

Die Akademie der Bildenden Künste trägt das Schild Nummer 23 der Aktion "[[:Kategorie:Eine Stadt stellt sich vor|Wien - Eine Stadt stellt sich vor]]".<ref>Wiener Tourismusverband: Wien von A-Z. Wien, 1981. S. 13</ref> | |||

<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 300px perrow = 2 caption = "Eine Stadt stellt sich vor - 23"> | |||

Image:Akademie der bildenden Künste 2.JPG | |||

Image:A-Z 23 Text.jpg | |||

</gallery> | |||

== Die Geschichte der Akademie == | |||

<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 7 caption = "Die Geschichte der Akademie"> | |||

File:BERMANN(1880) p1225 Akademmie der Bildenden Künste, Schillerplatz.jpg|Akademie aus Sicht von Bermann, 1880 | |||

File:1902 Academy Fine Arts Vienna Austria Schillerplatz.jpg|thumb|Die Akademie um 1902 | |||

File:Wien-Kunstakademie-1.jpg|thumb|Die Akademie heute | |||

</gallery> | |||

Gegründet wurde die Akademie von Peter Strudel im Jahr 1692 nach dem Vorbild der Academia de San Luca. Strudel stellte dafür die Räumlichkeiten in dem von ihm erbauten Haus, dem Strudelhof, zur Verfügung. Der Kaiser unterstützte ihn dabei finanziell, 1705 wurde die Akademie in ein kaiserliches Institut umgewandelt. Die ersten Klassenzimmer gab es in der Alserkaserne (die 1913 abgerissen wurde). <ref>Richard Groner: Wien wie es war. Ein Nachschlagewerk für Freunde des alten und neuen Wien, Fritz Molden-Verlag, 1965, Wien, S. 12</ref> | |||

Gegründet wurde die Akademie von Peter Strudel im Jahr 1692 nach dem Vorbild der Academia de San Luca. Strudel stellte dafür die Räumlichkeiten in dem von ihm erbauten Haus, dem Strudelhof, zur Verfügung. Der Kaiser unterstützte ihn dabei finanziell, 1705 wurde die Akademie in ein kaiserliches Institut umgewandelt. Die ersten Klassenzimmer gab es in der Alserkaserne (die 1913 abgerissen wurde)- | |||

Nach dem Tod von Strudel 1714 schlief der Betrieb ein und wurde erst 1725 durch die Aktivitäten von Jacob van Schuppen wieder aufgenommen, diesmal im Schönbrunnerhaus in der Tuchlauben (ab 1731). Nach einigen Schwierigkeiten (das Institut wurde schlecht besucht) übersiedelte die Akademie 1786 in den Annahof (Annagasse 3, in die Räume des ehemaligen Annaklosters), wo auch öffentliche Ausstellungen organisiert wurden.1872 erhielt die Akademie den Hochschulstatuts, 1877 übersiedelte sie endlich in ein eigenes Gebäude, 1998 wurde sie zur Universität. | Nach dem Tod von Strudel 1714 schlief der Betrieb ein und wurde erst 1725 durch die Aktivitäten von Jacob van Schuppen wieder aufgenommen, diesmal im Schönbrunnerhaus in der Tuchlauben (ab 1731). Nach einigen Schwierigkeiten (das Institut wurde schlecht besucht) übersiedelte die Akademie 1786 in den Annahof (Annagasse 3, in die Räume des ehemaligen Annaklosters), wo auch öffentliche Ausstellungen organisiert wurden.1872 erhielt die Akademie den Hochschulstatuts, 1877 übersiedelte sie endlich in ein eigenes Gebäude, 1998 wurde sie zur Universität. | ||

=== Der Anatomiesaal im Keller, Theatrum Anatomicum === | === Der Anatomiesaal im Keller, Theatrum Anatomicum === | ||

[[File:Anatomischer saal.JPG|thumb|Anatomischer Saal]] | |||

Im Keller der Akademie befindet sich einer der letzten erhaltenen Anatomiesäle Europas. Die Kunststudenten konnten hier der Leichensektion beiwohnen, sie saßen rund um den Marmortisch, der in der Mitte ein Loch zum Abrinnen der Körpersäfte hat. Die Holzmöblierung stammt noch aus der Erbauerzeit, und erinnert mehr an Kirchenbänke. Das Holz der Bänke ist nicht so hochwertig wie es scheint, sie sind bemalt und imitieren edle Hölzer. | Im Keller der Akademie befindet sich einer der letzten erhaltenen Anatomiesäle Europas. Die Kunststudenten konnten hier der Leichensektion beiwohnen, sie saßen rund um den Marmortisch, der in der Mitte ein Loch zum Abrinnen der Körpersäfte hat. Die Holzmöblierung stammt noch aus der Erbauerzeit, und erinnert mehr an Kirchenbänke. Das Holz der Bänke ist nicht so hochwertig wie es scheint, sie sind bemalt und imitieren edle Hölzer. | ||

| Zeile 87: | Zeile 81: | ||

2005 wurde der Saal als Theater genutzt, hier fand als Außenstelle des Burgtheaters, die Uraufführung von Klaus Pohls Stück „Der Anatom“ statt. | 2005 wurde der Saal als Theater genutzt, hier fand als Außenstelle des Burgtheaters, die Uraufführung von Klaus Pohls Stück „Der Anatom“ statt. | ||

=== Berühmte Schüler der Akademie === | |||

Die Liste der Namen der bekannten Absolventen ist lang, zu den berühmtesten Schülern gehören: | |||

Michelangelo Unterberger (1695-1758), Ferdinand Georg Waldmüller (1797-1865), Leopold Kuppelwieser (1796-1862), Rudolph von Alt (1812-1905), Anselm Feuerbach (1829-1880), Otto Wagner (1841-1918), Clemens Holzmeister (1886-1983), Egon Schiele (1890-1918), Rudolf Hausner (1914-1995), Alfred Hrdlicka (1928-2009), Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), Gustav Peichel (geb. 1928), Arik Brauer (geb. 1929), Ernst Fuchs (geb. 1930), Gottfried Helnwein (geb. 1943) und Manfred Deix (geb. 1949). | |||

Der berühmteste der abgelehnten Schüler war Adolf Hitler. | |||

== Museen == | == Museen == | ||

=== Gemäldegalerie und Kupferstichsammlung === | === Gemäldegalerie und Kupferstichsammlung === | ||

[[File:Oliver Mark - Exhibition View - Natura Morta, Academy of Fine Arts Vienna, 2017.jpg|thumb|Ausstellungsraum]] | |||

Die Lehrmittelsammlung der Akademie besteht aus Kunstwerken ab dem 14. Jahrhundert. Entstanden ist die Galerie ursprünglich aus den Aufnahmearbeiten der Mitglieder der Akademie, betrieben wurde die Ausstellung durch Anton Franz de Paule Lamberg-Sprinzenstein.<ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1. Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 30</ref> | Die Lehrmittelsammlung der Akademie besteht aus Kunstwerken ab dem 14. Jahrhundert. Entstanden ist die Galerie ursprünglich aus den Aufnahmearbeiten der Mitglieder der Akademie, betrieben wurde die Ausstellung durch Anton Franz de Paule Lamberg-Sprinzenstein.<ref>Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1. Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 30</ref> | ||

| Zeile 100: | Zeile 101: | ||

Im Herbst 2010 wurde der neue Galerieraum „xhibit“ geschaffen, der zeitgenössische Kunst zeigt. Hier haben die Studenten und deren Lehrer die Möglichkeit auszustellen, es gibt aber auch immer wieder Ausstellungen des Kupferstichkabinetts. | Im Herbst 2010 wurde der neue Galerieraum „xhibit“ geschaffen, der zeitgenössische Kunst zeigt. Hier haben die Studenten und deren Lehrer die Möglichkeit auszustellen, es gibt aber auch immer wieder Ausstellungen des Kupferstichkabinetts. | ||

=== Eintritt === | ==== Eintritt ==== | ||

* Di - So, 10:00 - 18:00 (Montag geschlossen) | * Di - So, 10:00 - 18:00 (Montag geschlossen) | ||

| Zeile 115: | Zeile 116: | ||

Eine weitere Besonderheit, die in einer Außenstelle der Akademie besichtigt werden kann, ist die Sammlung der Gipsabgüsse. Diese Sammlung der Exponate geht aufs Ende des 17. Jahrhunderts zurück, die Abdrücke galten als Studienobjekte für die Schüler der Akademie. Schon 1851 konnten die Objekte öffentlich besichtigt werden, im 20. Jahrhundert verlor die Öffentlichkeit jedoch das Interesse. Die Figuren wurden in Lagern untergebracht und immer wieder in andere Räume übersiedelt. Schließlich entschloss sich 1989 die Akademie, die 450 Exponate wieder zu übernehmen und im sanierten Semperdepot auszustellen. | Eine weitere Besonderheit, die in einer Außenstelle der Akademie besichtigt werden kann, ist die Sammlung der Gipsabgüsse. Diese Sammlung der Exponate geht aufs Ende des 17. Jahrhunderts zurück, die Abdrücke galten als Studienobjekte für die Schüler der Akademie. Schon 1851 konnten die Objekte öffentlich besichtigt werden, im 20. Jahrhundert verlor die Öffentlichkeit jedoch das Interesse. Die Figuren wurden in Lagern untergebracht und immer wieder in andere Räume übersiedelt. Schließlich entschloss sich 1989 die Akademie, die 450 Exponate wieder zu übernehmen und im sanierten Semperdepot auszustellen. | ||

==== Eintritt ==== | |||

GLYPTOTHEK der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien | GLYPTOTHEK der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien | ||

: Atelierhaus | Lehargasse 6-8, 1060 Wien | |||

: Führung auf Anfrage: | |||

: +43 (0)1 58816 2222 | |||

: gemgal@akbild.ac.at | |||

== Ausgrabungen == | |||

{| class="toccolours sortable" | |||

|- style="background:#F0DBDE;" | |||

! Ausgrabungscode <ref>https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/searching/search.aspx?__jumpie#magwienscroll</ref> | |||

! zeitliche Lagerung | |||

! Beschreibung der Fundstücke | |||

|- | |||

| 201835 | |||

| Neuzeit | |||

| Bei Umbauarbeiten 2018 stieß man auf Mauerwerk und Planierschichten | |||

|} | |||

== Alte Ansichten == | |||

<gallery mode="packed-hover" widths = 300px heights = 200px perrow = 7 caption = "Schillerplatz 3"> | |||

Image:Schillerplatz 3 1 Wien Museum Online.jpg| Schillerplatz 3, um 1875<ref>Michael Frankenstein & Comp. (Fotoatelier), 1., Schillerplatz 3 - Akademie der bildenden Künste, um 1875, Wien Museum Inv.-Nr. 78079/196/2, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/134877/)</ref> | |||

Image:Kentaur an der Freitreppe Wien Museum Online.jpg|Kentaur an der Freitreppe von E. v. Hofmann, um 1900 <ref>Verlag bzw. k. u. k. Universitätsbuchhandlung R. Lechner (Wilh. Müller) (Fotoatelier), 1., Schillerplatz 3 - Akademie der bildenden Künste - Detail - Kentaur an der Freitreppe, um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 79000/12692, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/243361/)</ref> | |||

Image:Kentaur an der Freitreppe 2 Wien Museum Online.jpg|Kentaur an der Freitreppe E. v. Hofmann, um 1900 <ref>Verlag bzw. k. u. k. Universitätsbuchhandlung R. Lechner (Wilh. Müller) (Fotoatelier), 1., Schillerplatz 3 - Akademie der bildenden Künste - Detail - Kentaur an der Freitreppe, um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 79000/12691, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/243360/)</ref> | |||

Image:Schillerplatz 3 2 Wien Museum Online.jpg| Schillerplatz um 1900<ref>Verlag bzw. k. u. k. Universitätsbuchhandlung R. Lechner (Wilh. Müller) (Fotoatelier), 1., Schillerplatz 3 - Akademie der bildenden Künste, um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 79000/12689, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/243351/)</ref> | |||

</gallery> | |||

| Zeile 132: | Zeile 156: | ||

[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Theophil Hansen]] | [[Kategorie:Architekten:Theophil Hansen]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Friedrich Stach]] | [[Kategorie:Architekten:Friedrich Stach]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Hermann Wehrenfennig]] | [[Kategorie:Architekten:Hermann Wehrenfennig]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Schulen und Universitäten]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Museen und Sammlungen]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Sehenswürdigkeiten]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Ausgrabungen]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Alte Ansichten]] | |||

[[Kategorie:Eine Stadt stellt sich vor]] | |||

[[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | |||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Aktuelle Version vom 9. Juli 2024, 06:39 Uhr

- Bezirk

1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Schillerplatz 3

- =Makartgasse 2

- =Gauermanngasse 1

- =Getreidemarkt 6

- Konskriptionsnummer

- vor 1862: keine (Stadtbefestigung und Glacis)

- vor 1821: keine (Stadtbefestigung und Glacis)

- vor 1795: keine (Stadtbefestigung und Glacis)

- Baujahr

- 1872

- Architekten (Bau)

- Theophil Hansen, Friedrich Stach, Hermann Wehrenfennig

Akademie der Bildenden Künste - Architektur und Geschichte

Die Akademie wurde 1872-1876 erbaut, die feierliche Eröffnung fand am 3.4.1877 statt. Die Baukosten betrugen damals vier Millionen Gulden. Entworfen hatte das Gebäude Theophil Hansen (mit Unterstützung der Architekten Friedrich Stach und Hermann Wehrenfennig), der selbst Professor für Architektur an der Akademie war, im Stil der italienischen Renaissance. [1]

An der Freitreppe stehen zwei bronzene Zentauren, die von Edmund Hofmann von Aspernburg geschaffen wurde, die Reliefs über den Portalen stammen von Alois Düll. Über den dorischen Säulen des dreiteiligen Hauptportals stehen vier Figuren von Franz Melnitzky, sie stellen die Architektur, die Bildhauerkunst, die Malerkunst und die Graveurkunst dar. Die beiden äußeren Statuen, Phidias und Perikles, stammen von Vincenz Pilz. [2]

In den Nischen zwischen den Bogenfenstern sind 24 Terrakotta-Figuren im antiken Stil angebracht, sie wurden von Schülern der Akademie gestaltet. In den Fensternischen der Rückseite sind Fresken angebracht, sie wurden von August Eisenmenger geschaffen. Währen dem zweiten Weltkrieg wurden sie nahezu vollkommen zerstört.[3]

Im großen Mittelsaal der Akademie befindet sich ein Deckengemälde, das den Titanensturz darstellt und von Anselm von Feuerbach stammt, vollendet wurde es von Christian Griepenkerl und Heinrich Tentscher. [4]

Gedenktafel

In der Aula befindet sich eine Bronzeplastik zum Gedenken an gefallene Akademiestudenten (von Josef Müllner, 1925) und eine Gedenktafel für Theophil Hansen (Portraitbildnis von Carl Kundmann, 1883).

- Gedenktafel Theophil Hansen

Die Akademie enthält nicht nur Unterrichtsräume, sondern auch eine Bildersammlung, eine Gipsgießerei, das Gipsmuseum und eine Bücherei.

1945

Am 12.3.945 wurde das Haus durch Bomben schwer getroffen und durch einen Brand stark verwüstet, der Wiederaufbau erfolgte jedoch rasch und schon am 20.4.1945 wurde der Unterricht wieder aufgenommen. Einige der Kunstwerke, die die Nazis eingenommen hatten, wurden in Rückführungsverfahren wieder zurück in das Haus gebracht.

Wien - Eine Stadt stellt sich vor

Die Akademie der Bildenden Künste trägt das Schild Nummer 23 der Aktion "Wien - Eine Stadt stellt sich vor".[5]

- Eine Stadt stellt sich vor - 23

Die Geschichte der Akademie

- Die Geschichte der Akademie

Gegründet wurde die Akademie von Peter Strudel im Jahr 1692 nach dem Vorbild der Academia de San Luca. Strudel stellte dafür die Räumlichkeiten in dem von ihm erbauten Haus, dem Strudelhof, zur Verfügung. Der Kaiser unterstützte ihn dabei finanziell, 1705 wurde die Akademie in ein kaiserliches Institut umgewandelt. Die ersten Klassenzimmer gab es in der Alserkaserne (die 1913 abgerissen wurde). [6]

Nach dem Tod von Strudel 1714 schlief der Betrieb ein und wurde erst 1725 durch die Aktivitäten von Jacob van Schuppen wieder aufgenommen, diesmal im Schönbrunnerhaus in der Tuchlauben (ab 1731). Nach einigen Schwierigkeiten (das Institut wurde schlecht besucht) übersiedelte die Akademie 1786 in den Annahof (Annagasse 3, in die Räume des ehemaligen Annaklosters), wo auch öffentliche Ausstellungen organisiert wurden.1872 erhielt die Akademie den Hochschulstatuts, 1877 übersiedelte sie endlich in ein eigenes Gebäude, 1998 wurde sie zur Universität.

Der Anatomiesaal im Keller, Theatrum Anatomicum

Im Keller der Akademie befindet sich einer der letzten erhaltenen Anatomiesäle Europas. Die Kunststudenten konnten hier der Leichensektion beiwohnen, sie saßen rund um den Marmortisch, der in der Mitte ein Loch zum Abrinnen der Körpersäfte hat. Die Holzmöblierung stammt noch aus der Erbauerzeit, und erinnert mehr an Kirchenbänke. Das Holz der Bänke ist nicht so hochwertig wie es scheint, sie sind bemalt und imitieren edle Hölzer.

Da der Saal ohne Tageslicht ist, finden hier höchstens Vorlesungen statt, zum Zeichnen ist er weniger geeignet. Die Nutzung für anatomische Zeichenübungen geschah nur in der Zeit von 1874 bis 1906, als Ernst Anton Frisch hier seine Vorlesungen abhielt. Gewöhnlich werden die anatomischen Studien seither im Josephinum (Museum für Geschichte der Medizin), im Narrenturm (Pathologisch-Anatomisches Bundesmuseum) oder im Anatomischen Institut der MUW in der Währinger Straße abgehalten.

Das Wissen um die Anatomie ist für Künstler genauso wichtig wie für den Mediziner, der Verlauf der Muskulatur ist zur perfektionierten Darstellung der Körper und der Bewegungsabläufe erforderlich. Einer der bedeutendsten Verfechter der Anatomie für Künstler war Johann Martin Fischer (1740-1820). Nachdem ein junger Mann plötzlich gestorben war, nutzte Fischer die Gelegenheit, sezierte ihn und schuf den perfekten Muskelmann. Dieser diente nicht nur zahlreichen Studenten als Lehrmittel, er verschaffte Fischer die Professur an der Akademie. Der Muskelmann mit dem erhobenen Arm ist noch heute im Foyer der Gemäldegalerie zu sehen.

2005 wurde der Saal als Theater genutzt, hier fand als Außenstelle des Burgtheaters, die Uraufführung von Klaus Pohls Stück „Der Anatom“ statt.

Berühmte Schüler der Akademie

Die Liste der Namen der bekannten Absolventen ist lang, zu den berühmtesten Schülern gehören: Michelangelo Unterberger (1695-1758), Ferdinand Georg Waldmüller (1797-1865), Leopold Kuppelwieser (1796-1862), Rudolph von Alt (1812-1905), Anselm Feuerbach (1829-1880), Otto Wagner (1841-1918), Clemens Holzmeister (1886-1983), Egon Schiele (1890-1918), Rudolf Hausner (1914-1995), Alfred Hrdlicka (1928-2009), Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), Gustav Peichel (geb. 1928), Arik Brauer (geb. 1929), Ernst Fuchs (geb. 1930), Gottfried Helnwein (geb. 1943) und Manfred Deix (geb. 1949).

Der berühmteste der abgelehnten Schüler war Adolf Hitler.

Museen

Gemäldegalerie und Kupferstichsammlung

Die Lehrmittelsammlung der Akademie besteht aus Kunstwerken ab dem 14. Jahrhundert. Entstanden ist die Galerie ursprünglich aus den Aufnahmearbeiten der Mitglieder der Akademie, betrieben wurde die Ausstellung durch Anton Franz de Paule Lamberg-Sprinzenstein.[7]

Viele der Exponate wurden durch Fliegerbomben zerstört, in der Gemäldegalerie sind heute etwa 250 Bilder zu sehen. Die Gemäldegalerie zeigt Bilder von den alten Meistern: Zu sehen sind Bilder der flämischen Maler, wie Hiernoymus Bosch („Der Weltgerichtsaltar“), Rubens, Rembrandt und van Dyck. Aber auch Murillo („Würfelspielende Knaben“) oder Francesco Guardi und Tizian können betrachtet werden. Die Galerie ist als Museum öffentlich zugänglich (geöffnet Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr).

Das Kupferstichkabinett gehört zu den bedeutendsten Grafiksammlungen in Österreich.

Im Herbst 2010 wurde der neue Galerieraum „xhibit“ geschaffen, der zeitgenössische Kunst zeigt. Hier haben die Studenten und deren Lehrer die Möglichkeit auszustellen, es gibt aber auch immer wieder Ausstellungen des Kupferstichkabinetts.

Eintritt

- Di - So, 10:00 - 18:00 (Montag geschlossen)

- feiertags, 10:00 - 18:00

- Stufenloser Zugang über Makartgasse 2

http://www.akademiegalerie.at/

Erreichbarkeit per Telefon oder Mail:

- +43-1-588 16-2222

- gemgal@akbild.ac.at

Das Gipsmuseum

Eine weitere Besonderheit, die in einer Außenstelle der Akademie besichtigt werden kann, ist die Sammlung der Gipsabgüsse. Diese Sammlung der Exponate geht aufs Ende des 17. Jahrhunderts zurück, die Abdrücke galten als Studienobjekte für die Schüler der Akademie. Schon 1851 konnten die Objekte öffentlich besichtigt werden, im 20. Jahrhundert verlor die Öffentlichkeit jedoch das Interesse. Die Figuren wurden in Lagern untergebracht und immer wieder in andere Räume übersiedelt. Schließlich entschloss sich 1989 die Akademie, die 450 Exponate wieder zu übernehmen und im sanierten Semperdepot auszustellen.

Eintritt

GLYPTOTHEK der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien

- Atelierhaus | Lehargasse 6-8, 1060 Wien

- Führung auf Anfrage:

- +43 (0)1 58816 2222

- gemgal@akbild.ac.at

Ausgrabungen

| Ausgrabungscode [8] | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |

|---|---|---|

| 201835 | Neuzeit | Bei Umbauarbeiten 2018 stieß man auf Mauerwerk und Planierschichten |

Alte Ansichten

- Schillerplatz 3

Schillerplatz 3, um 1875[9]

Kentaur an der Freitreppe von E. v. Hofmann, um 1900 [10]

Kentaur an der Freitreppe E. v. Hofmann, um 1900 [11]

Schillerplatz um 1900[12]

Gehe weiter zu Schillerplatz 4 | Makartgasse 3 | Gauermanngasse 2-4 | Getreidemarkt 8

Gehe zurück zu Schillerplatz | Getreidemarkt | Gauermanngasse | Makartgasse | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/1317.htm

- ↑ Eugen Meßner, Die Innere Stadt Wien, Ein Beitrag zur Heimatkunde, ÖBV, 1928, S.19

- ↑ Justus Schmidt, Hans Tietze: Dehio Wien - Die Kunstdenkmäler Österreichs, Verlag Anton Schroll, 5. Auflage, 1954; S. 58

- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1. Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 30

- ↑ Wiener Tourismusverband: Wien von A-Z. Wien, 1981. S. 13

- ↑ Richard Groner: Wien wie es war. Ein Nachschlagewerk für Freunde des alten und neuen Wien, Fritz Molden-Verlag, 1965, Wien, S. 12

- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1. Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 30

- ↑ https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/searching/search.aspx?__jumpie#magwienscroll

- ↑ Michael Frankenstein & Comp. (Fotoatelier), 1., Schillerplatz 3 - Akademie der bildenden Künste, um 1875, Wien Museum Inv.-Nr. 78079/196/2, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/134877/)

- ↑ Verlag bzw. k. u. k. Universitätsbuchhandlung R. Lechner (Wilh. Müller) (Fotoatelier), 1., Schillerplatz 3 - Akademie der bildenden Künste - Detail - Kentaur an der Freitreppe, um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 79000/12692, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/243361/)

- ↑ Verlag bzw. k. u. k. Universitätsbuchhandlung R. Lechner (Wilh. Müller) (Fotoatelier), 1., Schillerplatz 3 - Akademie der bildenden Künste - Detail - Kentaur an der Freitreppe, um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 79000/12691, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/243360/)

- ↑ Verlag bzw. k. u. k. Universitätsbuchhandlung R. Lechner (Wilh. Müller) (Fotoatelier), 1., Schillerplatz 3 - Akademie der bildenden Künste, um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 79000/12689, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/243351/)

- Gebäude

- Architekten:Theophil Hansen

- Architekten:Friedrich Stach

- Architekten:Hermann Wehrenfennig

- 1. Bezirk - Schulen und Universitäten

- 1. Bezirk - Museen und Sammlungen

- 1. Bezirk - Sehenswürdigkeiten

- 1. Bezirk - Gedenktafeln

- 1. Bezirk - Häuser

- 1. Bezirk - Ausgrabungen

- 1. Bezirk - Alte Ansichten

- Eine Stadt stellt sich vor

- Bearbeitungsstatus 2024

![Schillerplatz 3, um 1875[9]](/images/5/5e/Schillerplatz_3_1_Wien_Museum_Online.jpg)

![Kentaur an der Freitreppe von E. v. Hofmann, um 1900 [10]](/images/7/78/Kentaur_an_der_Freitreppe_Wien_Museum_Online.jpg)

![Kentaur an der Freitreppe E. v. Hofmann, um 1900 [11]](/images/2/2d/Kentaur_an_der_Freitreppe_2_Wien_Museum_Online.jpg)

![Schillerplatz um 1900[12]](/images/0/0b/Schillerplatz_3_2_Wien_Museum_Online.jpg)