Strauchgasse 1-3

- Bezirk

1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Strauchgasse 1-3

- =Wallnerstraße 10

- =Heidenschuß 3

- =Naglergasse 31

- Konskriptionsnummer

- vor 1862: 237, 242, 243, 244, 245, 304, 305

- vor 1821: 244, 250, 251, 252, 253, 331, 332

- vor 1795: 209, 208, 207, 206, 205, 203, 204

- Baujahr

- 1851

- Architekten (Bau)

- Josef Winter

Montenuovopalais - Architektur und Geschichte

Das Gebäude aus dem Jahr 1851 wurde im Auftrag des Fürsten Wilhelm Albrecht von Montenuovo von Josef Winter erbaut. An der Fassade ist an der Ecke eine Statue angebracht, sie erinnert an eine ähnliche, die an einem der Vorgängerhäuser befestigt gewesen war. Es handelt sich dabei um einen säbelschwingenden Osmanen zu Pferde.

Ab 1863 war das Palais erst als Mietobjekt, ab 1871 als Eigentum, in Besitz der Anglo-österreichischen Bank, sie hatte hier ihre Kanzleien und gestaltete das Haus allmählich zu einem Bankpalast um. Im Zuge dessen wurde der Hof überdacht und zu Kassahalle umfunktioniert. Als die Bank liquidiert wurde, übernahm die Creditanstalt den Bau und ließ ihn zu einem Büro- und Geschäftshaus umgestalten.

Der zweite Weltkrieg hinterließ auch hier schwere Schäden. Am 10.9.1944 schlug in das Dach auf Seite der Naglergasse eine Bombe ein, und zerstörte drei Stockwerke. Eine weitere Bombe am gleichen Tag ließ auf Seite der Wallnerstraße das vierte und dritte Stockwerk einstürzen.

Nach dem Wiederaufbau wurde das Palais vom Hauptwirtschaftsamt der Stadt Wien genutzt.

Georgsbrunnen

1852 wurde der Brunnen in einer Nische im Hof angelegt, er zeigt eine zinnerne Reiterstatue mit dem Heiligen Georg und ist ein Werk von Anton Dominik Fernkorn. [1]

In Auftrag gegeben hatte den Brunnen der Besitzer der Baugründe des Palais Montenuevo, Herr von Engel. Der Zinnguss erfolgte durch die fürstlich Salmsche Eisengießerei in Blansko. Durch die Veränderungen des Hauses, die bei Kauf durch die "Anglo-österreichische Bank" 1871 erfolgten, wurde auch der Brunnen stark verändert: Einst stand der Heilige Georg auf einem Steinhügel, der entfernt wurde, auch das Brunnenbecken musste weichen. Heute steht Georg zwar noch immer in einer Nische, dass es sich aber einst um einen Brunnen handelte, ist nicht mehr zu erkennen. Auch die Inschrift, Anton von Fernkorn fecit anno MDCCCLII, verschwand.[2]

Seit dem Umbau des Innenhofs durch die Bank Austria ist nun auch der Brunnen überdacht.

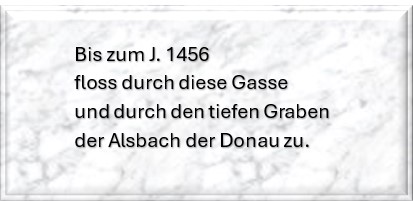

Gedenktafel

Gedenktafel für den Alsbach

An der Ecke des Hauses, oberhalb der Straßentafel, befindet sich eine Tafel, die an den Verlauf des Alsbaches erinnert.

- Gedenktafel Alsbach

Vorgängerhäuser

Die drei historisch eher uninteressanten Häuser 242, 243 und 244 wurden zwischen 1376 und 1380 erstmals urkundlich erwähnt. 1849 bis 1852 erwarb sie alle Fürst Montenuovo.

Haus Stadt 245, Ecke Wallnerstraße / Strauchgasse gelegen, bestand ehemals aus zwei Häusern, wovon eines 1368 erwähnt wurde, das andere 1384. Haus A war 1566 im Besitz des kaiserlichen Seidenstickers Francisco Medina, der die Perlenstickerei für das Gebetbuch Ferdinands I. schuf. Haus B gehörte bis 1558 den Ritttern von Losenstein, später kam es in Besitz des Fürsten von Öttingen.

An der Front der Naglergasse stand Haus Stadt 304 aus dem Jahr 1453. Hier wohnte zwischen 1682 und 1690 der Barocktischler Johann Indau. Ecke Heidenschuss / Naglergasse stand Haus 305, es wurde bereits 1459 urkundlich erwähnt. Ab 1817 war es in Besitz des Industriellen Franz Xaver Freiherr von Mayr, bis es 1851 abgerissen wurde.

Legende: Wo der Türke scheuzzt

Das größte der ehemaligen Häuser, Haus Stadt 237, wurde bereits 1365 namentlich erwähnt und trug schon da den Namen ""do der Heiden scheusst"' (oder auch: "Wo der Türk reitet"). Die Figur mit dem oben bereits erwähnten Reiter zeigte einen Sarazenen mit Pfeil und Bogen. Ob es sich tatsächlich um einen Türken oder doch einen Tartaren handelte, ist nicht gesichert. Einst befand sich hier ein Wirtshaus namens "Türkenkeller", in dem der Wein reichlich floss. Realis führt die Namensgebung tatsächlich mit der ersten Türkenbelagerung 1529 in Verbindung, und erzählt dabei von einer Legende:[5]

Im Jahre 1529 verliefen die türkischen Minen bis zur Freyung, nämlich genau bis zu diesem Haus, das damals von einem Bäcker bewohnt wurde. Ein Bürger hatte bereits beobachtet, dass die Türken schon mehrfach versucht hätten, durch unterirdische Sprengungen in die Stadt vorzudringen. Im untersten Keller ließ daher der Bäcker eine Trommel aufstellen und legte Würfel darauf, damit - falls die Türken sich weiter vorgraben sollten - die Schwingung ein Hüpfen der Würfel verursache. Einer der Bäckergesellen musste hier Wache stehen, und sofort Alarm schreien, wenn sich etwas tat.

In einer stürmischen Nacht hatte der Bäckergeselle Josef Schulz aus Schlesien nun Wachdienst. Er entdeckte, wie sich die Würfel plötzlich sanft auf der gespannten Tierhaut bewegten und legte sein Ohr auf den Boden. Tatsächlich hörte er Stimmgewirr und leises Klopfen von Werkzeugen. Rasch raffte er sich zusammen und rannte zu den Stadtwachen, die es gar nicht glauben konnten, dass sich die Türken schon so weit vorgearbeitet hätten. Geich begann man, vom Keller des Bäckers einen Gegenstollen zu graben, und gar nicht lang später war man tatsächlich auf die Mine des Feindes gestoßen. Die Türken konnten durch den Überraschungsangriff überwältigt werden, der bereits mit Sprengstoff gefüllte Gang wurde eilends zugeschüttet.

Das Haus, in dem der Türke "sein Pulver verschießen" wollte, heißt seither "Zum Heidenschuss". Die Bäckerzunft erhielt aus Dankbarkeit vom Kaiser allerlei Freiheiten und durfte fortan mit fliegenden Fahnen den Bäckerzug feiern.Die Legende wird natürlich als solche entlarvt, da die Türken gar nicht auf dieser Seite der Stadt angegriffen hatten. Zudem gibt es eine Aufzeichnung aus dem Jahre 1529, in dem Jacob Nagel, Prezeptor der Kirche zum heiligen Geist, mit den Schotten, die damals Grundherren waren, über dieses Haus diskutierte und es schon da mit dem Namen "Da der Hayd scheust" bezeichnete.

Der Name dürfte sich also viel mehr auf einen ehemaligen Besitzer beziehen, der "Heinrich Haiden" hieß und sich einen reitenden Bogenschützen als Hausschild nahm.

Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten

Wohn- und Sterbehaus des Malers Willibrord Josef Mähler

Willibrord Josef Mähler (* 1787 Ehrenbreitstein bei Koblenz, † 20. Juni 1860, ebenhier) vollendete sein Studium, das er in Dresden begonnen hatte, an der Wiener Akademie der bildenden Künste. Durch seine Bekanntschaft mit Beethoven, den er mehrfach porträtierte, lernte er zahlreiche Komponisten kennen, die er in Bildern verewigte, wie Gyrowetz, Hummel, Kozeluch oder Salieri.Wohn- und Sterbehaus des Barocktischlers Johann Indau

Der Barocktischler Johann Indau, † 7. Februar 1690 Wien, ebenhier, war vor allem wegen des "Wienerischen Architekturbuches" bekannt, das in mehreren Auflagen erschien. In voller Länge lautete der Titel seines Werks: "Wienerische Architectur-Kunst- und Säulen-Buch / Worinnen die gründlche Unterrichtung deren fünff Säulen / sambt allen nothwendigen Zugehörungen der Architectur, dessen Manier und leiche Invention noch biß dato proportonirlicher nicht gefunden worden. So zu sonderbahrmen Nutzen u. Gebrauch eines jedwedern Bau-Herrn / Ingenieurs, Bau-Meisters / Stein- u. Maurer-Meisters / Tischlers / Mahlers. an das Tag-Liecht gebracht worden." (Augsburg, 1772)Indau war neben Kunsttischler und Zeichner, Architekt und Kunstschriftsteller auch Kupferstecher. Der Gnadenaltar der Mariazeller Wallfahrtskirche ist aus seiner Hand.

Zwischen 1682 und 1688 bekam er in diesem Haus fünf Kinder, von denen drei früh starben. Er selbst starb an "Hectica" am 7. Februar 1690 in diesem Haus.

Gehe weiter zu Strauchgasse 2 | Wallnerstraße 11

Gehe zurück zu Heidenschuß | Naglergasse | Strauchgasse | Wallnerstraße | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ Richard Groner: Wien wie es war. Ein Nachschlagewerk für Freunde des alten und neuen Wien, Fritz Molden-Verlag, 1965, Wien, S. 185

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Georgsbrunnen

- ↑ Michael Frankenstein & Comp. (Fotoatelier), 1., Heidenschuß 3 - Hofansicht - Georgsbrunnen mit bronzener Reiterstatue des hl. Georg von Anton Dominik Fernkorn (Reproduktion), um 1890 (Aufnahme), Wien Museum Inv.-Nr. 78079/54/2, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/854681/)

- ↑ Unbekannt (Fotografin), 1., Heidenschuß 3 - Georgsbrunnen mit bronzener Reiterstatue des hl. Georg von Anton Dominik Fernkorn (Wiener Bauten-Album, Blatt Nr. 42, Beilage zur "Wiener Bauindustrie-Zeitung"), 1882 (Druck), Wien Museum Inv.-Nr. 79000/849, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/621048/)

- ↑ A. Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, II. Band, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 16

![Der Georgsbrunnen um 1890 [3]](/images/8/85/Georgsbrunnen_Wien_Museum_Online.jpg)

![Der Georgsbrunnen um 1882[4]](/images/1/15/Georgsbrunnen_2_Wien_Museum_Online.jpg)