Franz-Josefs-Kai 23: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{| | {| class="prettytable" width="100%" | ||

| | |- bgcolor="#B40404" | ||

!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> | |||

| | !<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> | ||

|- | |||

| | | style="background-color:#dedede" | [[File:Wien Zentrum 2009 PD 20091006 046.JPG|200px|center]] | ||

| style="background-color:#dedede" | | |||

{| class="prettytable" width="100%" | |||

|- | |- | ||

|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | ||

| Zeile 18: | Zeile 19: | ||

|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||

|style="background-color:#ffffff;" | Wilhelm Fraenkel | |style="background-color:#ffffff;" | Wilhelm Fraenkel | ||

|} | |||

|} | |} | ||

| Zeile 23: | Zeile 25: | ||

== Ehemaliges Hotel Habsburg - Architektur und Geschichte == | == Ehemaliges Hotel Habsburg - Architektur und Geschichte == | ||

Das Hotel - damals "Zur goldenen Krone", dann "Hotel Habsburg", dann "Hotel Excelsior" - wurde von Wilhelm Fraenkel erbaut, der auch das Hotel Sacher entworfen hatte. | Das Hotel - damals "Zur goldenen Krone", dann "Hotel Habsburg", dann "Hotel Excelsior" - wurde von Wilhelm Fraenkel erbaut, der auch das Hotel Sacher entworfen hatte.<ref> http://www.architektenlexikon.at/de/145.htm</ref> | ||

Eine alte Ansicht des Hauses findet sich hier: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Datei:Franz-Josefs-Kai23-31.jpg | |||

Genau an dieser Stelle stand das Rotenturmtor, hier begann im Auftrag von Kaiser Franz-Joseph auch der Abriss der Stadtmauer. | Genau an dieser Stelle stand das Rotenturmtor, hier begann im Auftrag von Kaiser Franz-Joseph auch der Abriss der Stadtmauer. | ||

| Zeile 30: | Zeile 34: | ||

=== Wohnhaus und Gedenktafel Stella Kadmon === | === Wohnhaus und Gedenktafel Stella Kadmon === | ||

{| class="prettytable" width="100%" | |||

|- bgcolor=" #37526f" | |||

!<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> | |||

!<span style="color:#ffffff"> ''' Stella Kadmon'''</span> | |||

|- | |||

| style="background-color:#dedede" | [[File:KopfinX.png|150px|center]] | |||

| style="background-color:#dedede" | | |||

Als Kabarettistin [[Stella Kadmon]] (* 16. Juli 1902 in Wien; † 12. Oktober 1989 in Wien) trat in der Zwischenkriegszeit erfolgreich mit Chansons von Fritz Grünbaum auf. Schon 1931 eröffnete sie im Café Prückl ihre eigene Kleinkunstbühne, die sie (als Jüdin) 1938 schließen musste, sie flüchtete damals über Belgrad und Griechenland nach Palästina. 1947 kehrte sie nach Wien zurück und gründete im April 1948 das „Theater der Courage“. | |||

Der [[Stella-Kadmon-Weg]] im 10. Bezirk ist seit 2003 nach ihr benannt. | |||

|} | |||

Seit hier der Eissalon eingemietet ist, kann die Gedenktafel nicht mehr gelesen werden - sie ist verglast und teilweise durch die Eiskarte verdeckt. | Seit hier der Eissalon eingemietet ist, kann die Gedenktafel nicht mehr gelesen werden - sie ist verglast und teilweise durch die Eiskarte verdeckt. | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" width="100%" | ||

! Bild | ! Bild | ||

! Anlass/Persönlichkeit | ! Anlass/Persönlichkeit | ||

! Text der Tafel | ! Text der Tafel | ||

|- | |- | ||

| [[File:Kadmon | | [[File:Wien01 Franz-Josefs-Kai023 2018-01-13 GuentherZ GD Kadmon 0132.jpg|250px]] | ||

| Kadmon, Stella | | Kadmon, Stella | ||

| In diesem Haus wohnte von 1974 - 1989<br /> | | In diesem Haus wohnte von 1974 - 1989<br /> | ||

| Zeile 46: | Zeile 62: | ||

== Das Rotenturmtor == | == Das Rotenturmtor == | ||

[[File:Rotenturmtor Stadtseite.jpg|thumb|Das Rotenturmtor, Stadtseite]] | |||

Der erste "Rote Turm" ist bereits 1288 nachgewiesen. Es handelte sich bei ihm um ein schlankes hohes Gebäude, das mit einem rotleuchtenden Dach eingedeckt war. Der Turm selbst war rot weiß eingefärbt. Der erste Blick auf den Turm findet sich im "[[Babenbergerstammbaum]]" aus dem Jahr 1490, daneben ist schon ein Tor zu sehen. Man konnte durch dieses Tor über eine Schlagbrücke in die Leopoldstadt (damals noch eine Insel) gelangen. Heute verbindet an deren Stelle die Schwedenbrücke den Laurenzerberg mit der Taborstraße. | |||

1511 wurde auf Auftrag von Maximilian I. ein neues Tor beim Roten Turm erbaut - das alte Tor war bei der Belagerung durch Matthias Corvinus stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Es galt bis zu seiner Abtragung im Jahr 1776 als Wahrzeichen Wiens, da seine markante Gestalt - ein schmales Haus mit Tor - der Stadtummauerung ein markantes Aussehen gab. Laut Realis erhielt der Turm seinen Namen nicht etwa von seiner Färbung - vielmehr entstand seine Bezeichnung durch eine Verballhornung des Wortes "Rotten": Hier rotteten sich die "Bürger-Rotten" oder Kompanien zusammen. | |||

Vom 16. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert fand sich im Inneren des Torbogens, hoch oben, eine (anfangs echte, später hölzerne) Speckseite. Daneben war lateinisch Inschrift und deren Übersetzung angebracht (hier nur die deutsche Version): | |||

[[File:Rotenturmtor 1490.jpg|thumb|Das Rotenturmtor aus Sicht des Jahres 1490]] | |||

Welcher kompt durch diese | Welche Frau ihren Mann oft raufft und schlägt,<br /> | ||

Dem rath ich mit | und ihn mit solcher kalten Laugen zwächt,<br /> | ||

Der soll den Packen lassen henken,<br /> | |||

Ihr ist ein anderer Kirch-Tag zu schenken.<br /> | |||

Welcher kompt durch diese Pforten,<br /> | |||

Dem rath ich mit getreuen Worten,<br /> | |||

Dass er hält Fried in dieser Stadt,<br /> | Dass er hält Fried in dieser Stadt,<br /> | ||

Oder er macht | Oder er macht sich selbst Unrath,<br /> | ||

Dass ihn | Dass ihn zween Knechte zum Richter weisen,<br /> | ||

Und ihn schlagen in Stock und Eisen.<br /> | Und ihn schlagen in Stock und Eisen.<br /><ref>A. Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 49</ref> | ||

Natürlich gelang das keinem, den "Packen" - nämlich die Speckseite - herunter zu holen, wie nachfolgende Legende berichtet: | |||

{| class="prettytable" width="100%" | |||

|- bgcolor="darkred" | |||

!<span style="color:#ffffff"> '''Die Sage''' </span> | |||

!<span style="color:#ffffff"> '''Das Rote Tor und die Speckschwarte</span> | |||

|- | |||

| style="background-color:#dedede" | [[File:1609-Wien-col-Roter Turm alleine.jpg|250px|center]] | |||

| style="background-color:#dedede" | | |||

Man hängte einst eine Speckseite an den Turm und ließ verlautbaren, dass sie dem gehöre, der in seinem Haus nicht unter dem Pantoffel stand und sie herunterholen konnte. Nun, es waren gar nicht viele, die es probierten - als schließlich ein Schuster daherkam und meinte, er sei ganz sicher der Herr im eigenen Haus. Er zog sich den Rock aus und machte sich daran, am Turm empor zu klettern. Doch plötzlich besann er sich und gab sein Ansinnen auf. "Meine Frau wird mir böse sein, wenn ich mir die Hose schmutzig mache", erklärte er, bevor er wieder in der Menge verschwand. | |||

<ref>A. Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 47 f. </ref> | |||

Die Legende wurde von Johann Nepomuk Vogl auch in ein Gedicht verwandelt: [[Die Speckseite unter dem roten Turme in Wien]]. | |||

|} | |} | ||

Ab 1662 entstand die neue Festungsanlage, bei dieser Gelegenheit wurde etwas flussabwärts ein neues Tor gleichen Namens erbaut. | Ab 1662 entstand die neue Festungsanlage, bei dieser Gelegenheit wurde etwas flussabwärts ein neues Tor gleichen Namens erbaut. | ||

Das Tor wurde 1858 - als erster Teil der Stadtbefestigung - abgerissen. | Das Tor wurde 1858 - als erster Teil der Stadtbefestigung - abgerissen. | ||

== Das Tor aus Sicht des Jahres 1842 == | == Das Tor aus Sicht des Jahres 1842 == | ||

<mockingbird.jumboframe> | |||

<mockingbird.image into="jumbo" height="200px" wiki="Carl Wenzel Zajicek 030.jpg" /> | |||

<mockingbird.content style="color: white; background-color: rgba(35,35,35, 0.65); padding: 0.95rem; text-align: center; position: absolute; top: 0; width: 100%"> | |||

<div style="letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase">Stadtspaziergang</div> | |||

<div class="display-5" style="text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px">Etappe 8 - Vom Donaukanal zum Rotenturmtor</div> | |||

</mockingbird.content> | |||

</mockingbird.jumboframe> | |||

[[File:Teil 8 Rotenturmtor.jpg|thumb|left|Standort an der ehemaligen Stadtmauer, Etappe 8]] | |||

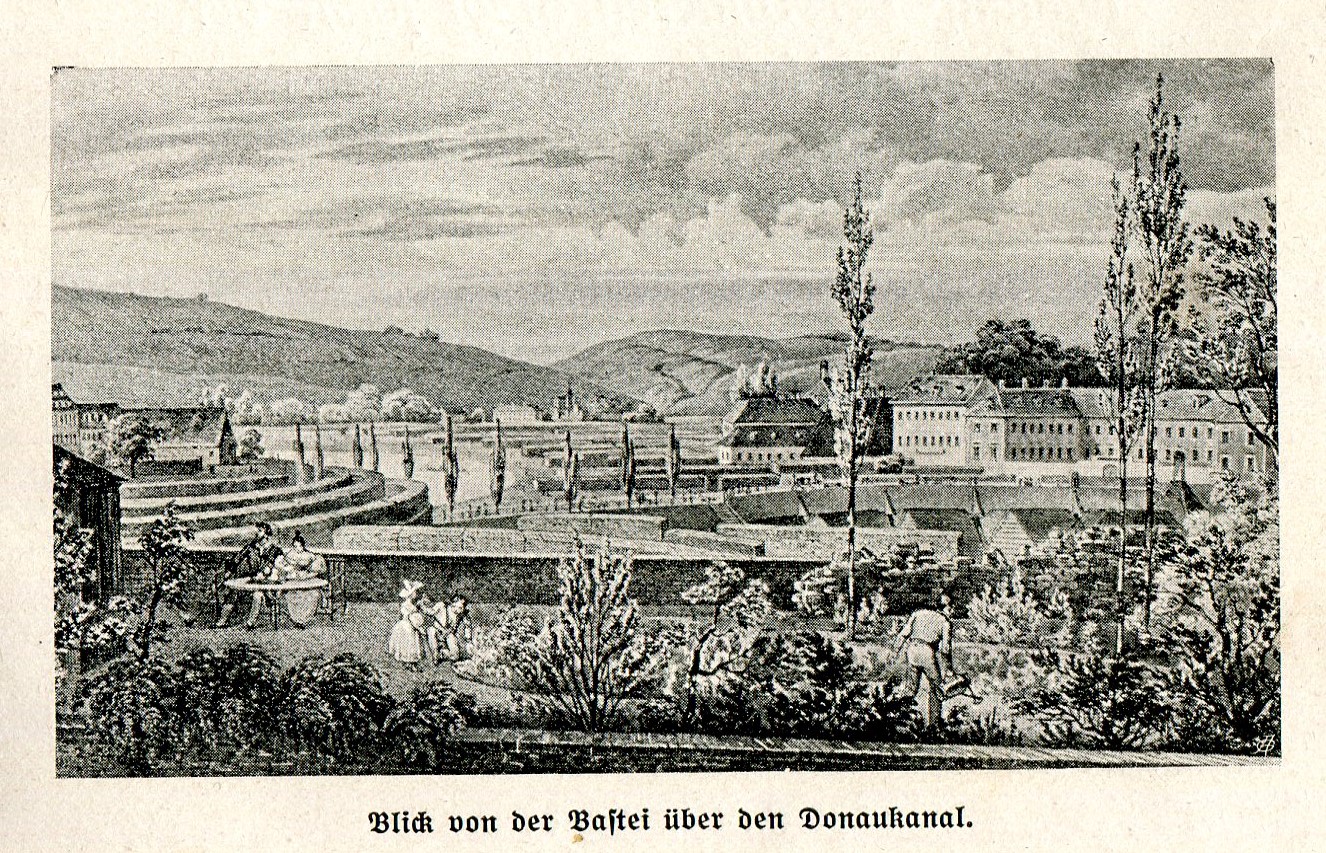

[[File:Bastei über Donaukanal.jpg|thumb|Blick über den Donaukanal auf die Hausberge]] | |||

Ein Stadtführer aus dem Jahr 1842 schildert die Eindrücke so: | Ein Stadtführer aus dem Jahr 1842 schildert die Eindrücke so: | ||

<p style="color: #009d9d;"> Auf dem nächstfolgenden Ravelin erblickt man den Donaukanal. Es ist ein malerischer Standpunkt: Links hat man das Kahlengebirge, rechts die Bäume des Praters zum Hintergrunde, vor sich am anderen Ufer die Leopoldstadt; die Ferdinandbrücke führt vom Rotenturm-Tore hinüber. Von ihr führt die Taborstraße gerade fort (nördlich) zum Tabor, der Linie gegen Mähren und Böhmen, rechts aber sieht man zum Teil in die Jägerzeile hinein, durch welche die berühmte Praterfahrt geht. Der Donau abwärts sind die Fischerkähne, weiterhin landen die Getreideschiffe und man sieht die großen Kornspeicher. Unterhalb diesem steht die Franzensbrücke. Die Bastei wird weiterhin am niedrigsten. Die Vorstadt diesseits heißt unter den Weißgerbern und Erdberg. Ehe man zum Rotenturm-Tore kommt sieht man in der Stadt die stark ansteigende Laurenzergasse hinauf, deren linke Seite von einem großen Gebäude (Lorenzerhof) gebildet wird, in welchem die Staatsbuchhaltungen und noch mehr andere Büros sich befinden. <ref>Adolf Schmidl: C. Gerold, Eine Woche in Wien: Zuverlässiger und zeitsparender Führer durch die Kaiserstadt und ihre nächsten Umgebungen, Tag 1, 1842, Wien, Seite 4 – 13</ref></p> | <p style="color: #009d9d;"> Auf dem nächstfolgenden Ravelin erblickt man den Donaukanal. Es ist ein malerischer Standpunkt: Links hat man das Kahlengebirge, rechts die Bäume des Praters zum Hintergrunde, vor sich am anderen Ufer die Leopoldstadt; die Ferdinandbrücke führt vom Rotenturm-Tore hinüber. Von ihr führt die Taborstraße gerade fort (nördlich) zum Tabor, der Linie gegen Mähren und Böhmen, rechts aber sieht man zum Teil in die Jägerzeile hinein, durch welche die berühmte Praterfahrt geht. Der Donau abwärts sind die Fischerkähne, weiterhin landen die Getreideschiffe und man sieht die großen Kornspeicher. Unterhalb diesem steht die Franzensbrücke. Die Bastei wird weiterhin am niedrigsten. Die Vorstadt diesseits heißt unter den Weißgerbern und Erdberg. Ehe man zum Rotenturm-Tore kommt sieht man in der Stadt die stark ansteigende Laurenzergasse hinauf, deren linke Seite von einem großen Gebäude (Lorenzerhof) gebildet wird, in welchem die Staatsbuchhaltungen und noch mehr andere Büros sich befinden. <ref>Adolf Schmidl: C. Gerold, Eine Woche in Wien: Zuverlässiger und zeitsparender Führer durch die Kaiserstadt und ihre nächsten Umgebungen, Tag 1, 1842, Wien, Seite 4 – 13</ref></p> | ||

Die "Ferdinandbrücke" ist heute als Schwedenbrücke bekannt, sie wurde bereits 1368 als "Schlagprukhen" erwähnt, und verband die Stadt mit dem heutigen 2. Bezirk. Die "Jägerzeile" ist die heutige Praterstraße, die tatsächlich noch - über den Praterstern - bis in den Prater führt. Im "Lorenzerhof" befindet sich heute das Hauptpostamt ([[Fleischmarkt 19]]), ehemals waren hier Laurenzerinnen wohltätig. | |||

<p style="color: #009d9d;">[[File:kurvig weiter.jpg|50px|link=Fischerstiege#Das Tor_aus_Sicht_des_Jahres_1842]]'''Folge dem Stadtspaziergang 2 - Teil 9: [[Fischerstiege#Das Tor aus Sicht des Jahres 1842|Rund um die Stadtmauer im Jahr 1842 und heute]]'''</p> | |||

| Zeile 104: | Zeile 124: | ||

Gehe weiter zu [[Rotenturmstraße 25]] | [[Franz-Josefs-Kai 25]] | [[Griechengasse 2]] | Gehe weiter zu [[Rotenturmstraße 25]] | [[Franz-Josefs-Kai 25]] | [[Griechengasse 2]] | ||

Gehe zurück zu [[Rotenturmstraße ]] | [[Franz-Josefs-Kai]] | [[Griechengasse]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | [[Rund um die Stadtmauer im Jahr 1842 und heute]] (Hauptseite) | |||

Gehe zurück zu [[Rotenturmstraße ]] | [[Franz-Josefs-Kai]] | [[Griechengasse]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | |||

[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Wilhelm Fraenkel]] | [[Kategorie:Architekten:Wilhelm Fraenkel]] | ||

[[Kategorie: | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||

[[Kategorie:Stadtummauerung]] | [[Kategorie:Stadtummauerung]] | ||

[[Kategorie:Sagen und Legenden]] | [[Kategorie:Sagen und Legenden:Orte]] | ||

[[Kategorie:Gedenktafeln]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Vorgängerhäuser]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Wohn- und Sterbehäuser]] | |||

[[Kategorie:Stadtspaziergänge]] | |||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Aktuelle Version vom 17. Juli 2024, 06:49 Uhr

| Haus: Franz-Josefs-Kai 23 | Grund-Informationen | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Ehemaliges Hotel Habsburg - Architektur und Geschichte

Das Hotel - damals "Zur goldenen Krone", dann "Hotel Habsburg", dann "Hotel Excelsior" - wurde von Wilhelm Fraenkel erbaut, der auch das Hotel Sacher entworfen hatte.[1]

Eine alte Ansicht des Hauses findet sich hier: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Datei:Franz-Josefs-Kai23-31.jpg

Genau an dieser Stelle stand das Rotenturmtor, hier begann im Auftrag von Kaiser Franz-Joseph auch der Abriss der Stadtmauer.

Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten

Wohnhaus und Gedenktafel Stella Kadmon

| Persönlichkeit | Stella Kadmon |

|---|---|

|

Als Kabarettistin Stella Kadmon (* 16. Juli 1902 in Wien; † 12. Oktober 1989 in Wien) trat in der Zwischenkriegszeit erfolgreich mit Chansons von Fritz Grünbaum auf. Schon 1931 eröffnete sie im Café Prückl ihre eigene Kleinkunstbühne, die sie (als Jüdin) 1938 schließen musste, sie flüchtete damals über Belgrad und Griechenland nach Palästina. 1947 kehrte sie nach Wien zurück und gründete im April 1948 das „Theater der Courage“. Der Stella-Kadmon-Weg im 10. Bezirk ist seit 2003 nach ihr benannt. |

Seit hier der Eissalon eingemietet ist, kann die Gedenktafel nicht mehr gelesen werden - sie ist verglast und teilweise durch die Eiskarte verdeckt.

| Bild | Anlass/Persönlichkeit | Text der Tafel |

|---|---|---|

|

Kadmon, Stella | In diesem Haus wohnte von 1974 - 1989 Prof. Stella Kadmon |

Das Rotenturmtor

Der erste "Rote Turm" ist bereits 1288 nachgewiesen. Es handelte sich bei ihm um ein schlankes hohes Gebäude, das mit einem rotleuchtenden Dach eingedeckt war. Der Turm selbst war rot weiß eingefärbt. Der erste Blick auf den Turm findet sich im "Babenbergerstammbaum" aus dem Jahr 1490, daneben ist schon ein Tor zu sehen. Man konnte durch dieses Tor über eine Schlagbrücke in die Leopoldstadt (damals noch eine Insel) gelangen. Heute verbindet an deren Stelle die Schwedenbrücke den Laurenzerberg mit der Taborstraße.

1511 wurde auf Auftrag von Maximilian I. ein neues Tor beim Roten Turm erbaut - das alte Tor war bei der Belagerung durch Matthias Corvinus stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Es galt bis zu seiner Abtragung im Jahr 1776 als Wahrzeichen Wiens, da seine markante Gestalt - ein schmales Haus mit Tor - der Stadtummauerung ein markantes Aussehen gab. Laut Realis erhielt der Turm seinen Namen nicht etwa von seiner Färbung - vielmehr entstand seine Bezeichnung durch eine Verballhornung des Wortes "Rotten": Hier rotteten sich die "Bürger-Rotten" oder Kompanien zusammen.

Vom 16. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert fand sich im Inneren des Torbogens, hoch oben, eine (anfangs echte, später hölzerne) Speckseite. Daneben war lateinisch Inschrift und deren Übersetzung angebracht (hier nur die deutsche Version):

Welche Frau ihren Mann oft raufft und schlägt,

und ihn mit solcher kalten Laugen zwächt,

Der soll den Packen lassen henken,

Ihr ist ein anderer Kirch-Tag zu schenken.

Welcher kompt durch diese Pforten,

Dem rath ich mit getreuen Worten,

Dass er hält Fried in dieser Stadt,

Oder er macht sich selbst Unrath,

Dass ihn zween Knechte zum Richter weisen,

Und ihn schlagen in Stock und Eisen.

[2]

Natürlich gelang das keinem, den "Packen" - nämlich die Speckseite - herunter zu holen, wie nachfolgende Legende berichtet:

| Die Sage | Das Rote Tor und die Speckschwarte |

|---|---|

|

Man hängte einst eine Speckseite an den Turm und ließ verlautbaren, dass sie dem gehöre, der in seinem Haus nicht unter dem Pantoffel stand und sie herunterholen konnte. Nun, es waren gar nicht viele, die es probierten - als schließlich ein Schuster daherkam und meinte, er sei ganz sicher der Herr im eigenen Haus. Er zog sich den Rock aus und machte sich daran, am Turm empor zu klettern. Doch plötzlich besann er sich und gab sein Ansinnen auf. "Meine Frau wird mir böse sein, wenn ich mir die Hose schmutzig mache", erklärte er, bevor er wieder in der Menge verschwand. [3] Die Legende wurde von Johann Nepomuk Vogl auch in ein Gedicht verwandelt: Die Speckseite unter dem roten Turme in Wien. |

Ab 1662 entstand die neue Festungsanlage, bei dieser Gelegenheit wurde etwas flussabwärts ein neues Tor gleichen Namens erbaut.

Das Tor wurde 1858 - als erster Teil der Stadtbefestigung - abgerissen.

Das Tor aus Sicht des Jahres 1842

Ein Stadtführer aus dem Jahr 1842 schildert die Eindrücke so:

Auf dem nächstfolgenden Ravelin erblickt man den Donaukanal. Es ist ein malerischer Standpunkt: Links hat man das Kahlengebirge, rechts die Bäume des Praters zum Hintergrunde, vor sich am anderen Ufer die Leopoldstadt; die Ferdinandbrücke führt vom Rotenturm-Tore hinüber. Von ihr führt die Taborstraße gerade fort (nördlich) zum Tabor, der Linie gegen Mähren und Böhmen, rechts aber sieht man zum Teil in die Jägerzeile hinein, durch welche die berühmte Praterfahrt geht. Der Donau abwärts sind die Fischerkähne, weiterhin landen die Getreideschiffe und man sieht die großen Kornspeicher. Unterhalb diesem steht die Franzensbrücke. Die Bastei wird weiterhin am niedrigsten. Die Vorstadt diesseits heißt unter den Weißgerbern und Erdberg. Ehe man zum Rotenturm-Tore kommt sieht man in der Stadt die stark ansteigende Laurenzergasse hinauf, deren linke Seite von einem großen Gebäude (Lorenzerhof) gebildet wird, in welchem die Staatsbuchhaltungen und noch mehr andere Büros sich befinden. [4]

Die "Ferdinandbrücke" ist heute als Schwedenbrücke bekannt, sie wurde bereits 1368 als "Schlagprukhen" erwähnt, und verband die Stadt mit dem heutigen 2. Bezirk. Die "Jägerzeile" ist die heutige Praterstraße, die tatsächlich noch - über den Praterstern - bis in den Prater führt. Im "Lorenzerhof" befindet sich heute das Hauptpostamt (Fleischmarkt 19), ehemals waren hier Laurenzerinnen wohltätig.

![]() Folge dem Stadtspaziergang 2 - Teil 9: Rund um die Stadtmauer im Jahr 1842 und heute

Folge dem Stadtspaziergang 2 - Teil 9: Rund um die Stadtmauer im Jahr 1842 und heute

Gehe weiter zu Rotenturmstraße 25 | Franz-Josefs-Kai 25 | Griechengasse 2

Gehe zurück zu Rotenturmstraße | Franz-Josefs-Kai | Griechengasse | Straßen des 1. Bezirks | Rund um die Stadtmauer im Jahr 1842 und heute (Hauptseite)

Quellen

- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/145.htm

- ↑ A. Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 49

- ↑ A. Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 47 f.

- ↑ Adolf Schmidl: C. Gerold, Eine Woche in Wien: Zuverlässiger und zeitsparender Führer durch die Kaiserstadt und ihre nächsten Umgebungen, Tag 1, 1842, Wien, Seite 4 – 13