Hessgasse 8: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{| | {| class="prettytable" width="100%" | ||

| | |- bgcolor="#B40404" | ||

!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> | |||

| | !<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> | ||

|- | |||

| | | style="background-color:#dedede" | [[File:Bundespolizeidirektion Wien 02.jpg|200px|center]] | ||

| style="background-color:#dedede" | | |||

{| class="prettytable" width="100%" | |||

|- | |- | ||

|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | ||

| Zeile 11: | Zeile 12: | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||

|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | keine - Schottenbastei | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||

| Zeile 18: | Zeile 19: | ||

|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||

|style="background-color:#ffffff;" | Alfred Dreier | |style="background-color:#ffffff;" | Alfred Dreier | ||

|} | |||

|} | |} | ||

== Die Polizeidirektion - Architektur und Geschichte == | == Die Polizeidirektion - Architektur und Geschichte == | ||

[[File:Bundespolizeidirektion Wien 03.jpg|thumb|Bundespolizeidirektion]] | |||

Der zwölfstöckige Neubau, acht davon ragen in die Höhe, vier ins Erdreich, wurde 1969 aus Stahlbeton errichtet. Heute ist hier die Bundespolizeidirektion untergebracht. | |||

== Vorgängerhäuser == | |||

[[File:Carl Pippich-Ringtheater.jpg|thumb|Ringtheaterbrand]] | |||

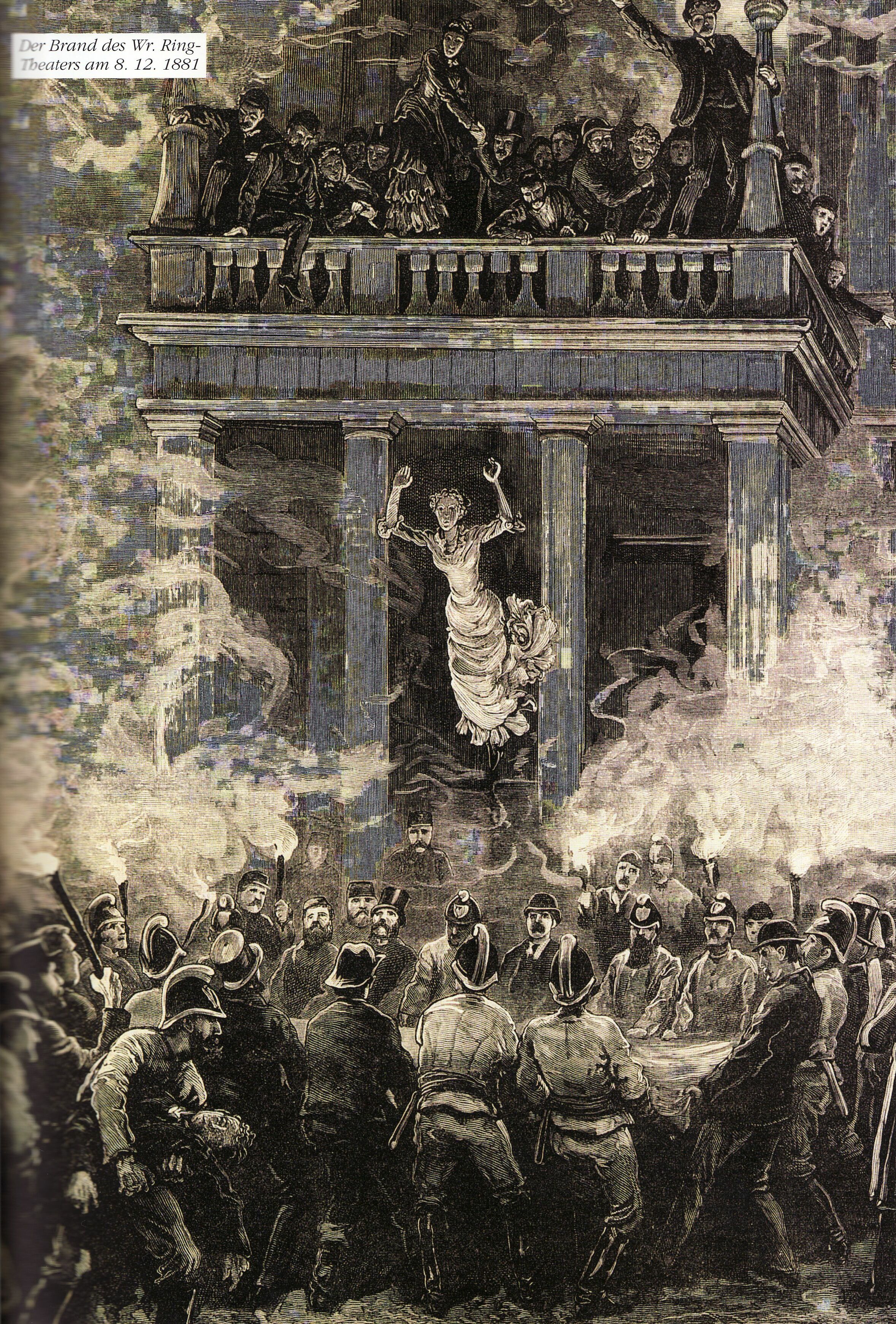

[[File:Symbol Unglück free.jpg|left|90px]]Auf einem Teil des Areals, wo heute die Polizeidirektion steht, befand sich einerseits ein von Wasserburger, Schwendenwein und Ringe erbautes Haus, andererseits das Ringtheater, das am 8.12.1881 abbrannte ("Ringtheaterbrand"). | |||

<ref> http://www.architektenlexikon.at/de/1314.htm</ref> | |||

=== Das Ringtheater === | |||

[[File:Ringtheater vor1881.jpg|thumb|Das Ringtheater bis 1881]] | |||

Die Idee zu einem "Wiener Actien Theater" entstand 1872, Baubeginn war schon im Jahr darauf. Den gar nicht so einfachen Auftrag dazu hatte Emil Förster erhalten, immerhin sollten auf einem sehr kleinen Bauareal 1.700 Sitzplätze entstehen. Am 17.1.1874 eröffnete das neue Schauspielhaus mit einer Aufführung des "Barbier von Sevilla". <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/144.htm</ref> | |||

Nur sieben Jahre konnte man die Stücke genießen, unter der Direktion von Franz Jauner brannte das Theater am 8. Dezember 1881 ab. | |||

Teile des Theaters wurden in anderen Bauten Wiens integriert, so wurden zwei Säulen als Spolien in der [[Herz-Jesu-Kirche]] im 22. Bezirk verwendet. Die Attikafiguren, "Singendes Quartett" von Friedrich Steger, stehen heute im östlichen Teil des [[Pötzleinsdorfer Schlosspark]]es. | |||

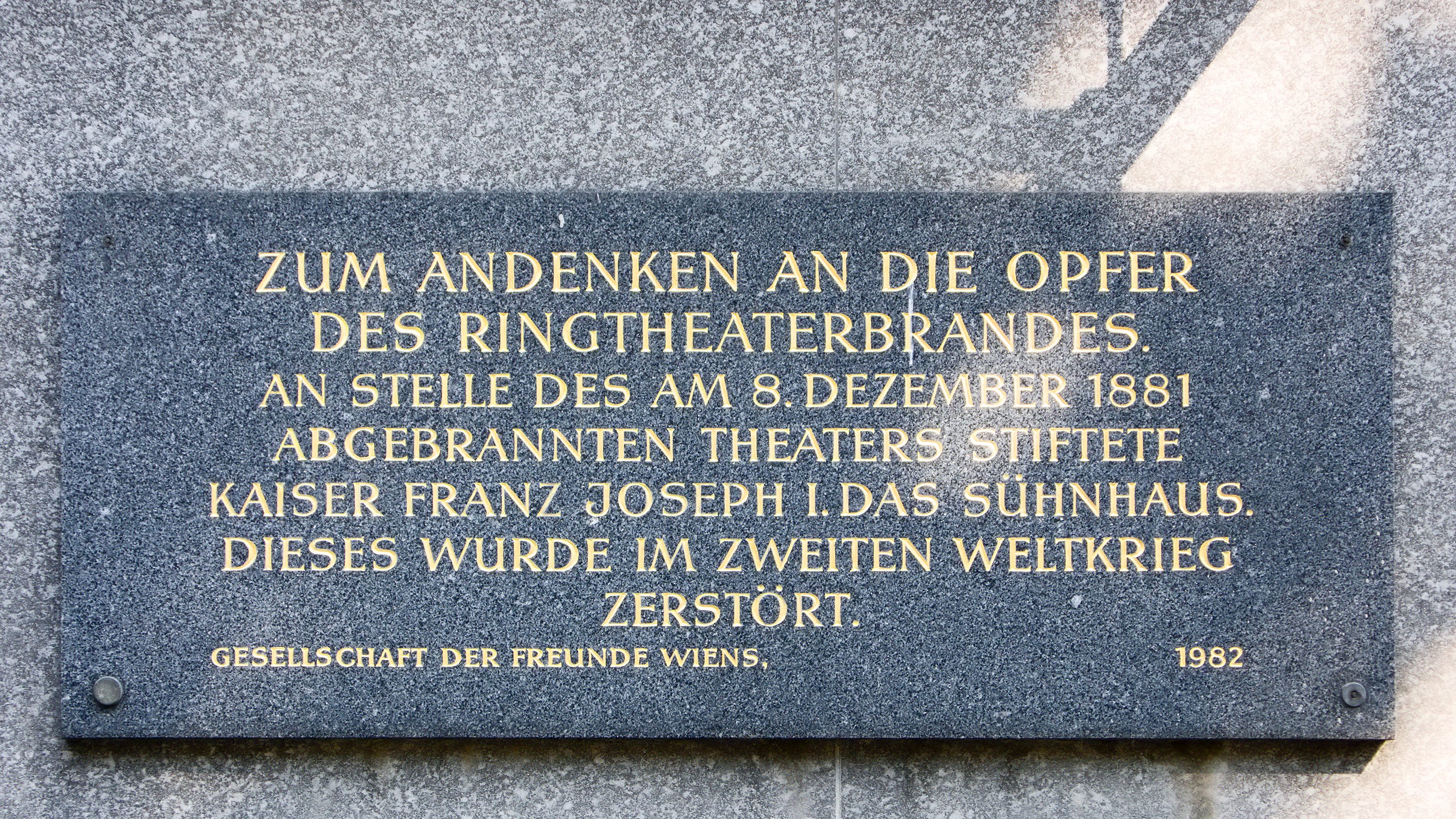

=== Gedenktafel für Opfer des Ringtheaterbrandes === | === Gedenktafel für Opfer des Ringtheaterbrandes === | ||

Die Gedenktafel wurde 1982 angebracht. | Die Gedenktafel wurde 1982 angebracht. | ||

{| class=" | |||

{| class="wikitable" width="100%" | |||

! Bild | |||

! Anlass/Persönlichkeit | |||

! Text der Tafel | |||

|- | |- | ||

| [[ | | [[File:Bundespolizeidirektion Wien 06.jpg|250px]] | ||

Zum Andenken an die Opfer <br /> | | Ringtheaterbrand | ||

| Zum Andenken an die Opfer <br /> | |||

Des Ringtheaterbrandes <br /> | Des Ringtheaterbrandes <br /> | ||

an Stelle des am 8. Dezember 1881 <br /> | an Stelle des am 8. Dezember 1881 <br /> | ||

| Zeile 42: | Zeile 57: | ||

Dieses wurde im zweiten Weltkrieg <br /> | Dieses wurde im zweiten Weltkrieg <br /> | ||

zerstört. <br /> | zerstört. <br /> | ||

Gesellschaft der Freunde Wiens. 1982 <br /> | Gesellschaft der Freunde Wiens. 1982 <br /> | ||

|} | |} | ||

[[File:Ringtheater Fire 1881.jpg|thumb|center|250px|Der Brand<ref>https://www.bundesfeuerwehrverband.at/2016/12/02/brand-des-ringtheaters-am-8-dezember-1881-jaehrt-sich-zum-135-mal/</ref>]] | |||

=== Sühnhaus === | === Sühnhaus === | ||

[[File:Suehnhaus nach1885.jpg|thumb|Das Sühnhaus]] | |||

[[File:Symbol Medizin free.png|left|90px]]Anstelle des abgebrannten Theaters wurde zu seinem Andenken ein Gebäude errichtet, das als "Sühnhaus" bekannt war. Es handelte sich dabei um ein kaiserliches Stiftungshaus, das von Friedrich Schmidt erbaut worden war. Die Mieteinnahmen wurden für wohltätige Zwecke genutzt, die Nachkommen der Brandopfer sollten damit Unterstützung erhalten. <ref>Eugen Messner: Die Innere Stadt Wien. Österr. Bundesverlag, 1928, Leipzig. S. 173</ref> Exakt fünf Jahre nach dem Brand wurde das neue Haus (am 8.12.1885) feierlich eröffnet. Aufgrund des Unglücksfalles auf dem Areal waren die Mieten sehr gering, trotzdem wollte keiner in das Haus einziehen ("auf Knochen gebaut"). Einer der ersten Bewohner war dann doch [[Sigmund Freud]], der gerade erst geheiratet hatte. | |||

Freud übersiedelte aufgrund eines Unglücksfalles an die bekanntere Adresse [[Berggasse 19]]: Eine Patientin, die damals 19-jährige an Depressionen leidende Pauline Silberstein aus Brăila und Ehefrau seines Freundes Eduard Silberstein, stürzte sich am 14.5.1891 über das Treppengelände und starb. Sie wurde - fern von ihrem Mann, der in Rumänien war - am Zentralfriedhof (I. TOR 19-57-16) beigesetzt.<ref>https://www.findagrave.com/memorial/101067580/pauline-silberstein</ref> | |||

Das Gebäude wurde am 12.3.1945 von Bomben getroffen und schließlich 1951 abgerissen. | Das Gebäude wurde am 12.3.1945 von Bomben getroffen und schließlich 1951 abgerissen. | ||

| Zeile 54: | Zeile 72: | ||

=== Sühnhauskapelle === | === Sühnhauskapelle === | ||

Im Haus befand sich eine Kapelle (die Sühnhauskapelle), die mit Skulpturen von Alois Düll ("Glaube" und "Liebe") ausgestattet war. | [[File:Kirche Symbol.jpg|left|90px]]Im Haus befand sich eine Kapelle (die Sühnhauskapelle), die mit Skulpturen von [[Alois Düll]] ("Glaube" und "Liebe") ausgestattet war. | ||

Über dem Altar | Über dem Altar fanden sich kunstvolle Glasfenster und Mosaiken, auf denen die zwölf Apostel zu sehen waren, die Seitenwänden waren mit Fresken von Franz und Carl Jobst geschmückt. <ref>Alfred Missong: Heiliges Wien. Ein Führer durch Wiens Kirchen und Kapellen. Wien: Wiener Dom-Verlag, 1970. S. 111 f.</ref> | ||

== Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten == | |||

=== Wohn- und Sterbehaus Friedrich Schmidt === | === Wohn- und Sterbehaus Friedrich Schmidt === | ||

Der Architekt Friedrich Schmidt (* 23. Oktober 1825, Württemberg, † 23. Jänner 1891 Wien, eben hier) baute unter Anderem das Rathaus, das Verwaltungsgebäude des Österreichisch-ungarischen Bank ([[Bankgasse 3]]) und das Akademische Gmynasium. (Mehr zu seinen Werken unter [[Kategorie:Architekten:Friedrich Schmidt]]). | {| class="prettytable" width="100%" | ||

|- bgcolor=" #37526f" | |||

!<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> | |||

!<span style="color:#ffffff"> ''' Friedrich Schmidt'''</span> | |||

|- | |||

| style="background-color:#dedede" | [[File:KopfX.png|150px|center]] | |||

| style="background-color:#dedede" | | |||

Der Architekt [[Friedrich Schmidt]] (* 23. Oktober 1825, Württemberg, † 23. Jänner 1891 Wien, eben hier) baute unter Anderem das Rathaus, das Verwaltungsgebäude des Österreichisch-ungarischen Bank ([[Bankgasse 3]]) und das Akademische Gmynasium. (Mehr zu seinen Werken unter [[:Kategorie:Architekten:Friedrich Schmidt]]). | |||

Ab 1859 unterrichtete Schmidt an der Akademie für Bildende Künste, 1865 gründete er hier mit Karl Roesner die Architekturschule, die er bis zu seinem Tod leitete. Ab 1863 war er als Dombaumeister von St. Stephans tätig, am Südturm ist daher eine Gedenktafel an ihn angebracht. | Ab 1859 unterrichtete Schmidt an der Akademie für Bildende Künste, 1865 gründete er hier mit Karl Roesner die Architekturschule, die er bis zu seinem Tod leitete. Ab 1863 war er als Dombaumeister von St. Stephans tätig, am Südturm ist daher eine Gedenktafel an ihn angebracht. | ||

|} | |||

---- | ---- | ||

Gehe weiter zu [[Schottenring 8]] | |||

Gehe weiter zu [[Schottenring 8]] | [[Maria-Theresien-Straße 12]] | |||

Gehe zurück zu [[Hessgasse]] | [[Maria-Theresien-Straße]] | [[Hohenstaufengasse]] | [[Schottenring]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | Gehe zurück zu [[Hessgasse]] | [[Maria-Theresien-Straße]] | [[Hohenstaufengasse]] | [[Schottenring]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | ||

[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||

[[Kategorie:Architekten: | [[Kategorie:Architekten:Friedrich Schmidt]] | ||

[[Kategorie:Architekten:August Schwendenwein]] | |||

[[Kategorie:Architekten:Emil Förster]] | |||

[[Kategorie:Architekten:Johann Romano von Ringe]] | |||

[[Kategorie:Architekten:Paul Wasserburger]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Wohn- und Sterbehäuser]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Vorgängerhäuser]] | |||

[[Kategorie:Unglücksfälle]] | |||

== Quellen == | |||

Version vom 13. März 2022, 19:26 Uhr

| Haus: Hessgasse 8 | Grund-Informationen | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Die Polizeidirektion - Architektur und Geschichte

Der zwölfstöckige Neubau, acht davon ragen in die Höhe, vier ins Erdreich, wurde 1969 aus Stahlbeton errichtet. Heute ist hier die Bundespolizeidirektion untergebracht.

Vorgängerhäuser

Auf einem Teil des Areals, wo heute die Polizeidirektion steht, befand sich einerseits ein von Wasserburger, Schwendenwein und Ringe erbautes Haus, andererseits das Ringtheater, das am 8.12.1881 abbrannte ("Ringtheaterbrand").

Das Ringtheater

Die Idee zu einem "Wiener Actien Theater" entstand 1872, Baubeginn war schon im Jahr darauf. Den gar nicht so einfachen Auftrag dazu hatte Emil Förster erhalten, immerhin sollten auf einem sehr kleinen Bauareal 1.700 Sitzplätze entstehen. Am 17.1.1874 eröffnete das neue Schauspielhaus mit einer Aufführung des "Barbier von Sevilla". [2]

Nur sieben Jahre konnte man die Stücke genießen, unter der Direktion von Franz Jauner brannte das Theater am 8. Dezember 1881 ab.

Teile des Theaters wurden in anderen Bauten Wiens integriert, so wurden zwei Säulen als Spolien in der Herz-Jesu-Kirche im 22. Bezirk verwendet. Die Attikafiguren, "Singendes Quartett" von Friedrich Steger, stehen heute im östlichen Teil des Pötzleinsdorfer Schlossparkes.

Gedenktafel für Opfer des Ringtheaterbrandes

Die Gedenktafel wurde 1982 angebracht.

Sühnhaus

Anstelle des abgebrannten Theaters wurde zu seinem Andenken ein Gebäude errichtet, das als "Sühnhaus" bekannt war. Es handelte sich dabei um ein kaiserliches Stiftungshaus, das von Friedrich Schmidt erbaut worden war. Die Mieteinnahmen wurden für wohltätige Zwecke genutzt, die Nachkommen der Brandopfer sollten damit Unterstützung erhalten. [4] Exakt fünf Jahre nach dem Brand wurde das neue Haus (am 8.12.1885) feierlich eröffnet. Aufgrund des Unglücksfalles auf dem Areal waren die Mieten sehr gering, trotzdem wollte keiner in das Haus einziehen ("auf Knochen gebaut"). Einer der ersten Bewohner war dann doch Sigmund Freud, der gerade erst geheiratet hatte.

Freud übersiedelte aufgrund eines Unglücksfalles an die bekanntere Adresse Berggasse 19: Eine Patientin, die damals 19-jährige an Depressionen leidende Pauline Silberstein aus Brăila und Ehefrau seines Freundes Eduard Silberstein, stürzte sich am 14.5.1891 über das Treppengelände und starb. Sie wurde - fern von ihrem Mann, der in Rumänien war - am Zentralfriedhof (I. TOR 19-57-16) beigesetzt.[5]

Das Gebäude wurde am 12.3.1945 von Bomben getroffen und schließlich 1951 abgerissen.

Sühnhauskapelle

Im Haus befand sich eine Kapelle (die Sühnhauskapelle), die mit Skulpturen von Alois Düll ("Glaube" und "Liebe") ausgestattet war.

Über dem Altar fanden sich kunstvolle Glasfenster und Mosaiken, auf denen die zwölf Apostel zu sehen waren, die Seitenwänden waren mit Fresken von Franz und Carl Jobst geschmückt. [6]

Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten

Wohn- und Sterbehaus Friedrich Schmidt

| Persönlichkeit | Friedrich Schmidt |

|---|---|

|

Der Architekt Friedrich Schmidt (* 23. Oktober 1825, Württemberg, † 23. Jänner 1891 Wien, eben hier) baute unter Anderem das Rathaus, das Verwaltungsgebäude des Österreichisch-ungarischen Bank (Bankgasse 3) und das Akademische Gmynasium. (Mehr zu seinen Werken unter Kategorie:Architekten:Friedrich Schmidt). Ab 1859 unterrichtete Schmidt an der Akademie für Bildende Künste, 1865 gründete er hier mit Karl Roesner die Architekturschule, die er bis zu seinem Tod leitete. Ab 1863 war er als Dombaumeister von St. Stephans tätig, am Südturm ist daher eine Gedenktafel an ihn angebracht. |

Gehe weiter zu Schottenring 8 | Maria-Theresien-Straße 12

Gehe zurück zu Hessgasse | Maria-Theresien-Straße | Hohenstaufengasse | Schottenring | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/1314.htm

- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/144.htm

- ↑ https://www.bundesfeuerwehrverband.at/2016/12/02/brand-des-ringtheaters-am-8-dezember-1881-jaehrt-sich-zum-135-mal/

- ↑ Eugen Messner: Die Innere Stadt Wien. Österr. Bundesverlag, 1928, Leipzig. S. 173

- ↑ https://www.findagrave.com/memorial/101067580/pauline-silberstein

- ↑ Alfred Missong: Heiliges Wien. Ein Führer durch Wiens Kirchen und Kapellen. Wien: Wiener Dom-Verlag, 1970. S. 111 f.