Wollzeile 10

| Haus: Wollzeile 10 | Grund-Informationen | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Das Clusiushaus - Architektur und Geschichte

Das heute hier stehende Gebäude ist ein Werk von Leopold Mayr aus dem Jahr 1843, den Auftrag dazu hatte der Klavierbauer Konrad Graf gegeben. Im Torgitter ist eine Engelsfigur zu sehen.

Vorgängerhäuser

Schon 1414 wird hier ein Haus erwähnt, ein Teil davon wurde 1526 von Bürgermeister Roman Staudinger gekauft - der andere Teil gehörte seiner Frau Anna. 1576 ist als Besitzer der Arzt Johann Aichholz bekannt.

Geschäftslokal

In den 70er-Jahren fand sich hier an der Ecke das Geschäft "India", es bot bunte Seidenstoffe und Gerüche aus Indien. Das Geschäftslokal wurde vom Architekten Carl Auböck und dem damaligen Geschäftsbesitzer und Künstler Praveen Cherkoori gestaltet.[1]

Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten

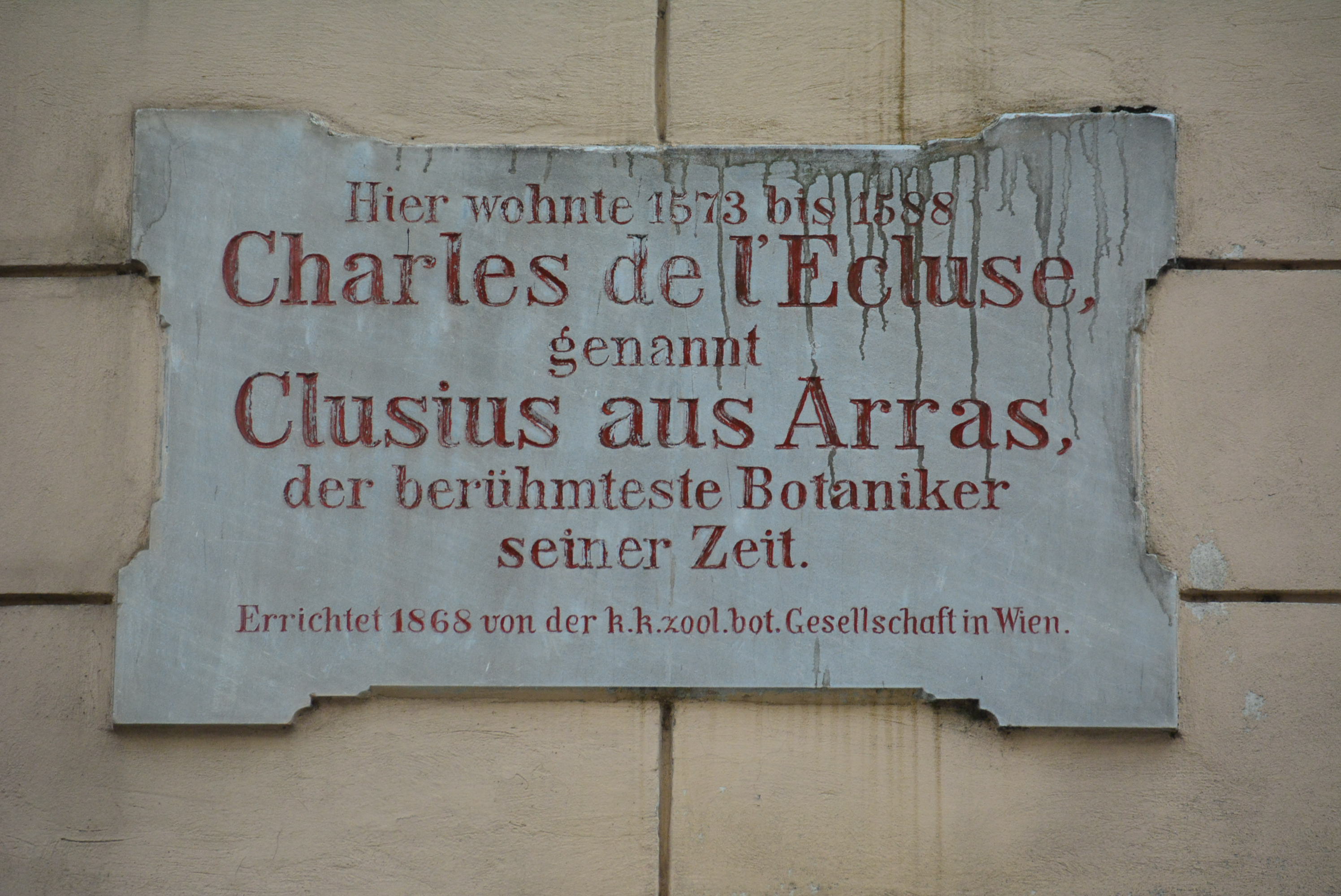

Wohnhaus und Gedenktafel des Botanikers Carolus Clusius

Die hier angebrachte Gedenktafel erinnert daran, dass hier zwischen 1573 und 1588 Charles de l’Ecluse (Carolus Clusius) gewohnt hat.

| Persönlichkeit | Charles de l'Ecluse |

|---|---|

|

Charles de l'Ecluse, auch Lecluse oder Carolus Clusius, lebte zwischen 1526 (geboren in Frankreich) und 1609 (gestorben in den Niederlanden) und war ein bedeutender Botaniker und Arzt. 1573 bis 1588 wurde Clusius als kaiserlicher Botanicus von Maximilian II. nach Wien berufen und legte das erste Alpinum der Welt und auch den ersten Medizinkräutergarten an. Er brachte die Roßkastanie, aber auch die Tabakpflanze und den Kaffeestrauch nach Wien, war aber auch daran beteiligt, die Tulpe und die Kartoffel zu etablieren. Er machte Exkursionen auf den Schneeberg und den Ötscher und galt damit als erster Alpinist und Pionier auf dem Sektor der Alpenflora. Clusius wurde vom Sohn Maximilians (Rudolf dem II) entlassen, als dieser alle Angestellten mit protestantischem Glauben freisetzte. Clusius ging damals zu seinem Freund, dem Burgherren Balthasar Batthyany – dem Burgherren von Güssing, wo er das erste große österreichische Pflanzenkundewerk verfasste (Stirpium Nomenclator Pannonicus). Nach Clusius ist – neben dem Haus in der Strobelgasse/Wollzeile – auch eine Gasse im 9. Bezirk benannt (Clusiusgasse), sein Denkmal steht im Hof des Hauses Clusiusgasse 14. |

Wohn- und Sterbehaus Konrad Graff

| Persönlichkeit | Konrad Graff |

|---|---|

| Im Haus Stadt 864 starb am 18.3.1851 der Klavierfabrikant Konrad Graff. Graff hatte 1804 seine eigene Werkstätte eröffnet und wurde 1824 k.k. Hof-Piano- und Klaviermacher. Chopin nannte Graffs Klaviere als die besten in Wien, auch Clara und Robert Schumann und Brahms spielten auf seinen Flügeln. |

Lokale

Café Diglas

Um die Jahrhundertwende des 20. Jahrhunderts befand sich hier das Kaffeehaus der Regina Zwergenthal, das Café Royal. Nach deren Tod betrieb es die Familie Stipschitz in Form des berüchtigten „Piccadilly“, bis schließlich 1923 Franz Diglas das noch heute bestehende Café übernahm. Das Diglas hatte viele berühmte Kunden, unter anderem den jungen O.W. Fischer, Franz Lehar und den Vater von Bundeskanzler Schuschnigg, auch Heimito von Doderer und Karl Farkas zählten zu den Stammkunden. 1950 wurde das Café ein Espresso, 1942 ein Restaurant mit Heurigenkeller und erst 1988 wurde es durch den Enkel von Diglas (Franz) wieder in das traditionelle Kaffeehaus verwandelt.

Ende der 80er Jahre gab es einen „Eklat“, über den die Zeitungen zahlreich berichteten: Die Supermarktkette „Globi“ hätte vor, das Café Diglas zu übernehmen und aus dem traditionellen Kaffeehaus eine Filiale der Kette machen. Vor allem die Wiener Bevölkerung regte sich über die sterbende Kaffeehauskultur auf und Franz Diglas begründete in einem Interview seinen geplanten Verkauf an den Konzern damit, dass die monatliche Miete von 80.000 Schilling nicht mehr aufbringbar sei, wenn ein Kaffee 25 Schilling koste. Dann stellte sich heraus, dass das Ganze eine Aktion von Kunst-Studenten war: Sie wollten auf die Globalisierung und ihre Auswirkungen hinweisen und hatten den Kaffeehausbesitzer einbezogen.

Besondere WC-Anlagen

Verwirrendes Klo

Eine spezielle Neuerung im Café hat der Sohn von Franz, Johann Diglas, eingeführt: Er ließ in die WCs Glas-Türen einbauen, die erst nach Absperren undurchsichtig werden. Diese Türen sorgen bei Gästen hin und wieder zu Verwirrung. So hatte sich eine Japanerin aufgeregt, dass mit den Klos etwas komisch sei, bis ihr der Besitzer das Geheimnis der Türen zeigte.

Ermöglicht wird diese Spielerei durch Moleküle in der Doppelglaswand: sobald der Stromfluss unterbrochen wird, verwandelt sich das Glas in Milchglas und es leuchtet ein Stopschild auf.

Ausgrabungen

| Adresse | Ausgrabungscode | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |

|---|---|---|---|

| Strobelgasse 2 | 193919 | Neuzeit | Beim Kanalbau im Jahr 1939 wurden neuzeitliche Keramik, Tierknochen und ein Flaschenhals aus Glas gefunden. |

Gehe weiter zu Wollzeile 11 | Schulerstraße 6

Gehe zurück zu Wollzeile | Strobelgasse | Schulerstraße | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- Felix Czeike: I. Innere Stadt. Wien: Jugend & Volk 1983 (Wiener Bezirkskulturführer, 1), S. 175 f.

- Dietmar Grieser: Verborgener Ruhm: Österreichs heimliche Genies, Buchgemeinschaft Donauland, 2004, S. 127