Dorotheergasse 18

(Weitergeleitet von Lutherkirche)

- Bezirk

1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Dorotheergasse 18

- Ehem. Konskriptionsnummer, Stadt

- vor 1862: 1113

- vor 1821: 1179 |

- vor 1795: 1347

- Konfession

- evangelisch

- Baujahr

- 1582/1583 / Umbau: 1783, Umbau 1867, Umbau: 1907

- Architekten (Umbau)

- Pietro Ferrabosco / Umbau: Adalbert Hild, Umbauten: Ludwig Schöne, Otto Thienemann

- Auf einen Blick

- Neoklassizistische Fassade (1907/1989)

- Saalkirche mit Emporen

- ohne Turm

- ehem. Königinkloster (1583)

Lutherkirche und Pfarrhaus der evangelischen Kirche und Evangelische Kirche - Architektur und Geschichte

Die Lutherische Stadtkirche liegt in der Dorotheergasse gegenüber dem Dorotheum, neben der Reformierten Stadtkirche (H.B.). Die Saalkirche mit kreuzförmigem Grundriss und umlaufenden Emporen zeigt heute eine neoklassizistische Straßenfront mit Dreiecksgiebeln und Glockengeschoss, jedoch ohne Turm.[1]

Bereits 1582 wurde der Grundstein für das Königinkloster gelegt. Erzherzogin Elisabeth, die verwitwete Königin von Frankreich, hatte hier das Klarissen-Kloster und die Klosterkirche St. Maria Königin der Engel gestiftet.

1781 hob Joseph II. im Zuge des Toleranzedikts die Klöster auf und ermöglichte so der ersten evangelischen Gemeinde die Eröffnung einer eigenen Kirche: Die Lutherische Stadtkirche wurde am 1. Adventsonntag 1783 mit einer feierlichen Messe eröffnet.

Die Entstehung des Königinklosters

Das Areal hatte im frühen 16. Jahrhundert dem Grafen Salm gehört.

Nikolaus Salm (sein Denkmal steht im Ratshauspark) hatte während der ersten Türkenbelagerung für Wien gekämpft. Dabei traf ihn am 24.10.1529 am Oberschenkel ein Stein, der sein Bein zerschmetterte. Im Frühjahr 1530 starb Salm an den Folgen dieser Verletzung und hiterließ das Grundstück seinem Erben Hector von Salm. Dieser verkaufte es 1559 an Kaiser Ferdinand I. um 6500 Pfund Pfennige. 1582 erwarb Erzherzogin Elisabeth schließlich vom Kaiser das Grundstück.

- Innenansichten

Erzherzogin Elisabeth

Elisabeth wurde am 5.7.1554 als zweite Tochter von Kaiser Maximilian II. geboren. Schon früh betreute sie Arme und Kranke, galt aber auch als besonders schöne Frau und war daher am royalen Heiratsmarkt sehr begehrt. 1570 fand in Speyer die Absprache ihrer Heirat mit König Karl IX. statt, die Verhandlungen führte ihr Onkel, Erzherzog Ferdinand von Tirol. Als Verhandlungsergebnis erhielt Österreich die Saliera von Benvenuto Cellini, eine Kanne aus Onyx und den Michaelsbecher, die heute im Kunsthistorischen Museum ausgestellt sind. Die Trauung selbst erfolgte 1570 in Frankreich.

Die Ehe dauerte nicht lange an - Karl starb am 30.5.1574 an einer Tuberkulose. Er hatte die Gräuel und Mordszenen der „Bartholomäusnacht“ (24. August 1572) nie verwunden und starb geschwächt unter der fürsorglichen Pflege Elisabeths. Nachdem auch ihre fünfjährige Tochter am 2.4.1578 gestorben war, und sie in Frankreich nichts mehr hielt, ließ sie sich in Prag nieder um die "Allerheiligenkapelle" am Hradschin zu erbauen. Schon zu diesem Zeitpunkt dürften die Pläne für die Erbauung des Klosters in Wien entstanden sein. Bei Elisabeths Rückkehr nach Wien 1581 wählte sie als künftigen Standort das ehemalige St. Klara-Kloster, das in der Zeit der Türkenbelagerung zerstört worden war. Das große Areal umfasst Grundstücke, die sich zwischen Augustinerstraße, Bräunerstraße, Stallburggasse und Dorotheergasse erstreckten.

Das Klarissen-Kloster

Die ersten sieben Nonnen kamen 1580 nach Wien und zogen bereits in das Kloster ein. Der Orden unterstand den Franziskanern, aus deren Orden der Beichtvater gewählt wurde. Die Klarissen wurden als Orden schon 1212 von Klara von Assisi gegründet. Sie lebten eigentlich nach strengen eigenen Regeln ("Klara-Regeln"), in Wien wurden diese jedoch nicht so eng gesehen: Man durfte gemeinsamen Besitz haben.

Die Erbauung der Kirche "Maria, Königin der Engel", später Lutherkirche

Am 5.3.1582 wurde der Grundstein der Kirche gelegt und vom Bischof Wiens, Johann Kaspar Neubeck, gesegnet. "In jener Ecke, mit der das künftige Gotteshaus an der Königin Haus anstoßen sollte", wurde eine silberne Gedenkmünze Elisabeths in acht Metern Tiefe mit vergraben. Bestellter Baumeister war Pietro Ferabosco, der seit 1455 im Dienst des Kaisers stand und auch die Amalienburg ausgebaut hatte. [2]

Mysteriöses Bild

Elisabeth hatte ihr Lieblingsbild, eine Kopie der "Maria maior" (Lukasbild) aus der Santa Maria Maggiore in Rom, in der Kirche integrieren lassen: Es wurde in Silber gefasst und war Teil des Altars. Heute ist es in der Augustinerkirche. Zur Zeit Elisabeths hatte das Bild für die Habsburger eine besondere Bedeutung: Das Gesicht der Maria soll bei bedrohlichen Ereignissen für die Familie Habsburg erblasst sein.

Reliquien

1588 organisierte Elisabeth, dass Haupt und Gebeine der Heiligen Elisabeth von Thüringen in das Klarissen-Kloster verlegt wurden. 200 Jahre lang wurden die Reliquien hier aufbewahrt, heute sind sie im Kloster St. Elisabeth an der Landstraße Hauptstraße im 3. Bezirk verwahrt.

Ein weiteres Reliquiar ist das des rechten Beckenknochens vom Heiligen Leopold (Markgraf Leopold III. von Österreich). Es wurde in einem Schrein mit metallgetriebenen Flügelreliefs gebettet und befindet sich heute in der Schatzkammer des Dom-Museums.

Tod und Bestattung Elisabeths

Am 22.1.1592 starb Elisabeth 37-jährig. Ihrem Wunsch entsprechend wurde sie in einem schlichten hölzernen Sarg am 9.2.1592 in der Kirche beigesetzt. Die Predigt hielt Melchior Khlesl. Als 1762 der Altar renoviert wurde, wurde ihr Leichnam gefunden. Man verlegte ihn in die damals erbaute Krypta, nach Aufhebung des Klosters wurde sie in die Fürstengruft des Stephansdoms verlegt. Der Sarg kann heute noch dort besichtigt werden.

Herzbecher

1619 bzw. 1618 wurden auch der Bruder Elisabeths, Kaiser Matthias, und seine Frau Anna in der Kirche bestattet. 1631 wurden ihre Särge, in Begleitung von Kaiser Ferdinand II., in die neue Kapuzinergruft verlegt. Was jedoch in der Kirche blieb, waren die Herzen von Matthias und seiner Frau (und später auch Ferdinand II.). Sie wurden in Silberbechern, links und rechts vom Hochaltar, hinter Tafeln aus rotem Marmor vermauert. Die Tafeln gibt es heute noch, die Becher wanderten 1782 in die Augustinerkirche.

Einzug der Evangelischen Glaubensgemeinschaften

Die Entscheidung von Joseph II., "sämtliche unnütze Klöster aufzuheben", führte dazu, dass sämtliche Bauten mangels Käufer des riesigen Areals an den Magistrat zur Versteigerung abgetreten wurden. Den Zuschlag für die Parzelle 2, nämlich die Kirche und einen Teil des Pfarrhauses, erhielt die Evangelische Gemeinde A.C., die Reformierten erlangten den Besitz der Parzelle 3: Die "Akatholiken" hatten von Joseph II. die Erlaubnis erhalten, sich an der Versteigerung zu beteiligen.

Auf dem Rest des Areals steht heute das Palais Pallavicini, das von Hofarchitekt von Hohenberg für Graf Fries erbaut wurde.

Umbauarbeiten und neue Innenausstattung

Kaiser Joseph II. verlangte bei Übernahme durch die Evangelische Gemeinde, dass die drei Kirchtürme abgetragen werden müssten, ebenso durfte die Kirche nicht von der Straße aus begehbar sein. Zudem verlangte der Graf von Fries, dass die Außenmauer der Kirche abgerissen werden müsse, da sie sich bereits auf dessen Grundstück befand.

Es wurden also große Umbauarbeiten notwendig, die der Baumeister Adalbert Hild übernahm. Die Kirche selbst wurde durch ein zweistöckiges Haus verdeckt, das als Schule genutzt wurde. Die Orgel wurde aus dem aufgelassenen Nikolaikloster in der Singerstraße übernommen und renoviert. Der Altar wurde von Bildhauer Khol geschaffen, er wurde aus Holz gefertigt, das Altarbild wird von zwei Marmorsäulen umrahmt. Das Altarbild selbst schuf Franz Linder, er kopierte dafür die "Kreuzigung Christi" von A. Van Dyck.

Die Kirche wurde mit einem feierlichen Gottesdienst am 30.11.1783 eröffnet.

1876 wurde die Kirche durch Otto Thienemann renoviert. Dabei wurde die Fassade umgestaltet, und die Kirche als Solche wieder kenntlich gemacht. Ihre heutige Gestalt erhielt die Kirche erst 1907. Damals war in der Altlerchenfelder Kirche eine Panik entstanden, die zu feuerpolizeilichen Auflagen führte.

- Die Kirche innen

Die Kirche heute, Innenausstattung

- Altarbild und Chorgestühl

- Das Hochaltarbild wurde 1783 von Franz Linder geschaffen: Christus am Kreuz nach van Dyck; geschnitztes Chorgestühl von 1876.

- Taufbecken

- Taufbecken auf Säule aus Stucco lustro, seit 1822 in der Kirche.

- Emporen und Erinnerungsstücke

- Umlaufende Emporen; im hinteren Bereich marmorne Verschlussplatten ehemaliger Herzbestattungen (Kaiserin Anna, Kaiser Matthias, Kaiser Ferdinand II.; später in die Loretokapelle der Augustinerkirche überführt). Gedenktafeln für Caspar Tauber und Kaiser Joseph II.

- Glocken

- Zwei Bronzeglocken (Gießerei Pfundner): Friedensglocke dis″ (1955, 159 kg, Ø 65 cm) und Vaterunserglocke fis″ (1959, 96 kg, Ø 54 cm).

- Orgel

Orgelgehäuse Friedrich Deutschmann (1808); Neubau/Rekonzeption 2017–2018 durch Orgelbau Markus Lenter. Mechanische Spieltraktur (III/P), 37 Register + 1 Extension (Physharmonika-Konzept), Manuale C–a³, Pedal C–f¹; Disposition mit u. a. Physharmonika 16′/8′, Vox humana 8′, Fagott 16′. Das Instrument wurde individuell für den Raum konzipiert.[3][4][5]

Öffnungszeiten und Gottesdienste

- Adresse: Dorotheergasse 18, 1010 Wien (Innere Stadt).[6]

- Gottesdienste: Jeden Sonntag und evangelische Feiertage 10:00 Uhr (Deutsch); Abendmahl i. d. R. am 1. und 3. Sonntag sowie an Feiertagen

- Barrierefrei: Kirche und Raum der Begegnung sind barrierefrei zugänglich.[7]

Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten

Wohn- und Sterbehaus Erich Adolf Johanny

|

Name der Persönlichkeit: Erich Adolf Johanny |

Im Pfarrhaus wohnte der evangelische Theologe Erich Adolf Johanny (* 29. Mai 1861 Pleß, Preußisch-Schlesien (heute Polen), † 6. März 1912). Johanny war der erste evangelische Pfarrer Wiens, er hielt seine Messen in der Lutherkirche im 18. Bezirk ab. Ab 1901 war er Pfarrer und bekannter Prediger der Inneren Stadt.

Gedenktafeln

Erbauung der Kirche

Gedenk Tafel

Dieses im Jahre 1784 nach dem Toleranz-Edikt

erbaute Gotteshaus wurde unter der Regierung des

Kaisers Franz Josef I

im Jahre 1887 zur Kirche umgestaltet

und der angrenzende Pfarrhof renoviert.

Dies geschah durch die opferwilligen Spenden

der Gemeinde wozu Herr

Alexander Ritter von Schoeller

den ersten Beitrag leistete.

Die Grundidee zu der Umgestaltung gab Presbyter

Heinrich Adam

Zu dieser Zeit wirkten als Pfarrer:

Dr. C.A. Witz und

O. Schack

Kurator Dr. C. Brunner von Wattenwyl

Obmann des Bau-Comite: Franz Bollinger

Architekt: Ignaz Sowinski

Seelsorger, Pfarrer und Nonnen

In diesem Gotteshause

wirkte

Alfred Formey

von 1876-1901 als treuer Seelsorger.

Dem Todten zur Ehre

den Lebenden zur Mahnung

den Kommenden zur Nacheiferung.

Gewidmet von seinen Freunden.

Die evangelische Gemeindeschwester

Elisabeth Szüts

hat im Jahre 1956

mit heldenhafter Aufopferung

den Ungarnflüchtlingen geholfen

in Dankbarkeit

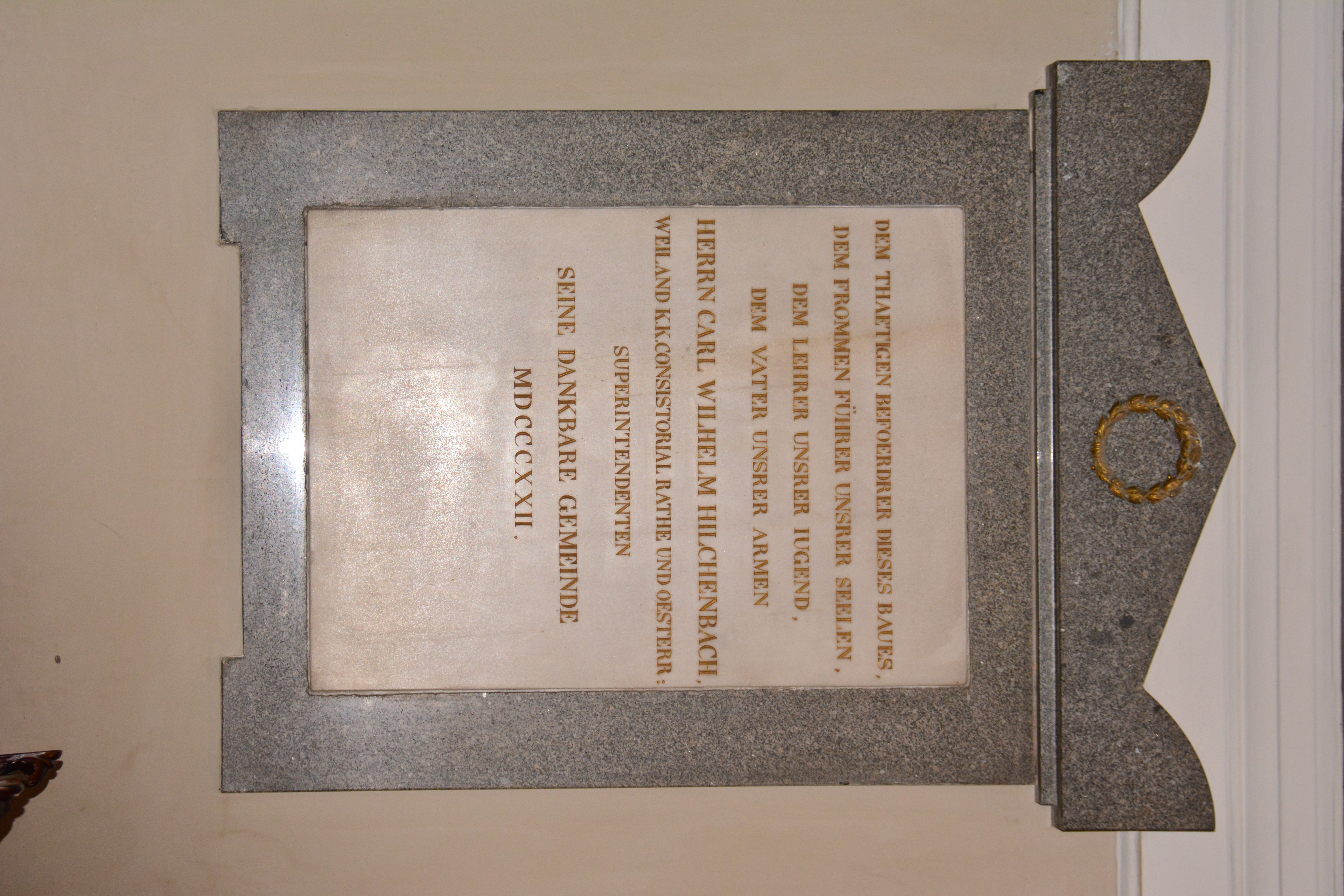

Dem tätigen Beförderer dieses Hauses

Dem frommen Führer unserer Seelen

dem Lehrer unserer Jugend

dem Vater unserer Armen

Herrn Carl Wilhelm Hilchenbach

Weiland k.k. Konsistorial Rate und österr.

Superintendeten

seine dankbare Gemeinde

MDCCCXXII.

Dem Andenken

an den ersten Blutzeugen der

Reformation in Österreich

Kaspar Tauber

enthauptet in Wien

am 17. September 1524

gewidmet

1924

"Gedenket an eure Lehrer

die Euch das Wort Gottes gesagt haben"

(Hebräer 13.7)

Georg Traar

(1899 - 1980)

Pfarrer dieser Gemeinde

und

Superidentenden der Diözese Wien

Kriegsopfer und Opfer der NS.Zeit

Gedenktafel

In dankbarer Erinnerung

an treue Pflichterfüllung

während des Weltkrieges

1914 - 1918

und zur Ehrung auf dem

Schlachtfelde gefallenen

Gemeindemitglieder. Mögen

kommende Geschlechter

nicht vergessen, dass Friede

der Menschheit höchstes

Gut ist.

Der Gerechtigkeit Frucht

wird Friede sein. Jes. 32.17

Die Wiener reform.

Kirchengemeinde

1925

Zsigmond Varga

Pfarrer der

reformierten Ungarn in Wien

+ 1945 in Gusen / Mauthausen

Ernst und Gisela Pollack

große Wohltäter

unserer Pfarrgemeinde

+ 1942 in Theresienstadt

Ihre Namen stehen für viele

Frauen und Männer unserer Kirche,

die in den Konzentrationslagern

der Nationalsozialisten

ermordet worden sind.

"Wir aber gehören nicht zu denen,

die zurückweichen und verloren gehen

sondern zu denen,

die glauben und das Leben gewinnen.

Hebräerbrief 10/39

Evangelische Pfarrgemeinde H.B.

Wien Innere Stadt

2005

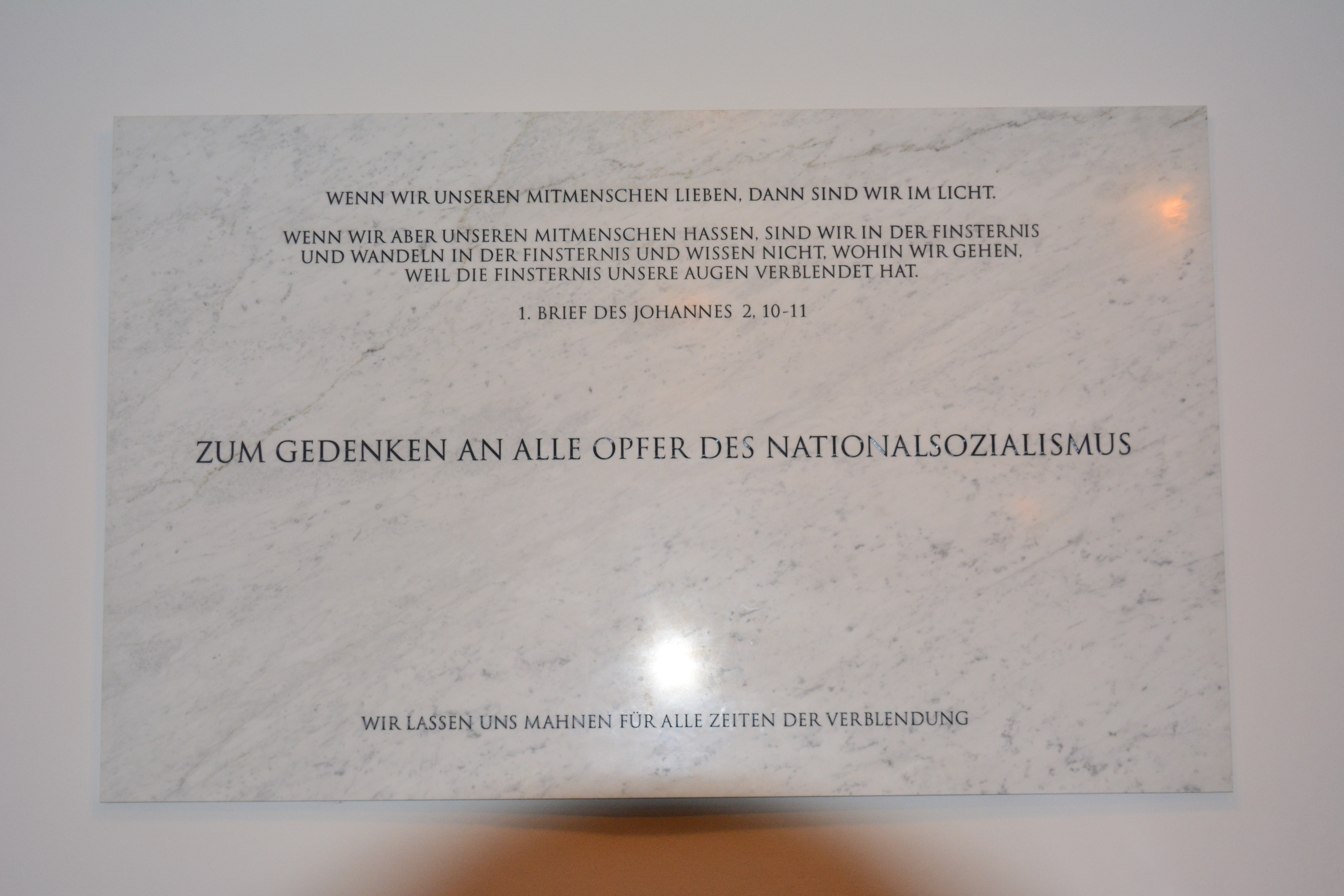

Wenn wir unseren Mitmenschen lieben, dann sind wir im Licht.

Wenn wir aber unseren Mitmenschen hassen, sind wir in der Finsternis

und wandlen in der Finsternis und wissen nicht, wohin wir gehen.

Weil die Finsternis unsere Augen verblendet hat.

1. Brief des Johannes 2. 10-11

Zum Gedenken an alle Opfer des Nationalsozialismus

Wir lassen uns mahnen für alle Zeiten der Verblendung

Weiter zur Nachbarin: Dorotheergasse 16 ·

Zurück zur Übersicht: Kategorie:1. Bezirk - Kirchen · Dorotheergasse ·

Quellen

- ↑ Wikipedia: Lutherische Stadtkirche (Wien), Lage und Architektur

- ↑ Leopold Mazakarini: Verschwundene Klöster der Innenstadt, Gesellschaft für Natur- und Heimatkunde, Wien, 1990, S. 16-17

- ↑ Organ index: Wien/Innere Stadt – Lutherische Stadtkirche (AB).

- ↑ Orgelbau Lenter: Orgelneubau Lutherische Stadtkirche Wien (III/37)..

- ↑ Stadtkirche.at: Allgemeines zu unserer Orgel.

- ↑ Stadtkirche.at: Start/Kontakt.

- ↑ Stadtkirche.at: Gottesdienstplan & Zeitung.