Wollzeile 6-8: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||

| Zeile 49: | Zeile 49: | ||

Im 19. Jahrhundert war hier schließlich das Wirtshaus „Zum Strobelkopf“. In diesem tagte die "Wollzeilergesellschaft" – ein bürgerliches Pendant zum Adelsverein, der Jacob Grimm beim Sammeln seiner Märchen und Legenden unterstützte. Die Wollzeiler war eine Gruppe von Dichtern, Buchhändlern und Antiquaren, die sich jeden Mittwoch hier zum Diskutieren und Abhalten von Lesungen trafen. Auf Bitte von Jacob Grimm schickte diese Vereinigung 360 Umfragebögen in Österreich aus, um die Sammlung an Märchen zu ergänzen. <ref>https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Zum_Strobelkopf_%281%29</ref> | Im 19. Jahrhundert war hier schließlich das Wirtshaus „Zum Strobelkopf“. In diesem tagte die "Wollzeilergesellschaft" – ein bürgerliches Pendant zum Adelsverein, der Jacob Grimm beim Sammeln seiner Märchen und Legenden unterstützte. Die Wollzeiler war eine Gruppe von Dichtern, Buchhändlern und Antiquaren, die sich jeden Mittwoch hier zum Diskutieren und Abhalten von Lesungen trafen. Auf Bitte von Jacob Grimm schickte diese Vereinigung 360 Umfragebögen in Österreich aus, um die Sammlung an Märchen zu ergänzen. <ref>https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Zum_Strobelkopf_%281%29</ref> | ||

Die illustren elf Gründungsmitglieder der Wollzeilergesellschaft sind namentlich bekannt:<ref>Bermann Moritz, Alt- und Neu-Wien, A.Hartleben, 1880, S.405 </ref> | Die illustren elf Gründungsmitglieder der am 28.12.1814 erstmals tagenden Wollzeilergesellschaft sind namentlich bekannt:<ref>Bermann Moritz, Alt- und Neu-Wien, A.Hartleben, 1880, S.405 </ref> | ||

* Eckstein, ein Buchhändler aus Magdeburg; | * Eckstein, ein Buchhändler aus Magdeburg; | ||

| Zeile 62: | Zeile 62: | ||

* Johann Emanuel Veith, der seinen Beruf als Tierarzt aufgab und in den Redemptoristenorden eintrat; | * Johann Emanuel Veith, der seinen Beruf als Tierarzt aufgab und in den Redemptoristenorden eintrat; | ||

* Aloys Zettler, ein Dichter, der wie Meinert und Veith aus Böhmen stammte: <ref>Leander Petzoldt, Zur Geschichte der Erzählforschung in Österreich (Auszug), In: Schmitt, Christoph (Hrsg.), Homo Narrans. Studien zur populären Erzählkultur. Festschrift für Siegfried Neumann zum 65. Geburtstag. Münster u.a., S. 111 - 138</ref> | * Aloys Zettler, ein Dichter, der wie Meinert und Veith aus Böhmen stammte: <ref>Leander Petzoldt, Zur Geschichte der Erzählforschung in Österreich (Auszug), In: Schmitt, Christoph (Hrsg.), Homo Narrans. Studien zur populären Erzählkultur. Festschrift für Siegfried Neumann zum 65. Geburtstag. Münster u.a., S. 111 - 138</ref> | ||

Erst vor einigen Jahren wurde in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe im Laßbergschen Nachlass die Gründungsurkunde der "Wollzeilergesellschaft" aufgefunden. Joseph von Laßberg war scheinbar erst etwas später zu der Gesellschaft gestoßen. | |||

=== Hans Sachs === | === Hans Sachs === | ||

| Zeile 133: | Zeile 134: | ||

[[Kategorie:Architekten:Ludwig Tischler]] | [[Kategorie:Architekten:Ludwig Tischler]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Wilhelm Schütte]] | [[Kategorie:Architekten:Wilhelm Schütte]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Wohn- und Sterbehäuser]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Wohn- und Sterbehäuser]] | ||

[[Kategorie:Kriminelles]] | [[Kategorie:Kriminelles]] | ||

Aktuelle Version vom 27. August 2020, 10:25 Uhr

| Haus: Wollzeile 6-8 | Grund-Informationen | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Das Strobelkopfhaus - Architektur und Geschichte

Das Gebäude wurde 1870 von Ludwig Tischler erbaut, ab 1885 gehörte es der Familie Rothschild. Nach Enteignung im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus 1948 an Clarice Adelaide de Rothschild rückerstattet, sie verkaufte es 1954.

Vorgängerhäuser

Hier standen ehemals drei, kurz sogar vier, kleine Häuser. Die Nummer Stadt 867 (der Strohhof) hatte keinen Zugang zur Strobelgasse, und erstreckte sich eigentlich hinter den beiden Häusern Nummer 865 und 866.

Nummer 865 war das kleinste davon und bildete die Ecke zwischen Strobelgasse und Schulerstraße. Es war unter dem Namen Rosenbergsches Haus bekannt, und war das Wohn- und Sterbehaus von Anton Franz Danne (1700 – 17.12.1767), dem Architektur-Hoftheatermaler.

Der Strohhof

Haus 867 war der „Strohhof“ (heutige Adresse Wollzeile 6-8 und Schulerstraße 1-3); Das einstöckige Gebäude war zwischen dem Haus „Zum Strobelkopf“ und dem Zwettler Hof gelegen. Es wird bereits 1328 (Besitzer war damals Otto Kochlein) und 1339 erwähnt (der damalige Besitzer war Jans in dem Strohhof), 1388 ging der Hof in den Besitz von Friedrich Tirna über, der es als Benefiziatenhaus der Messe St. Stephan stiftete.

Einige Zeit war hier die Münze untergebracht („Münzhof“), dann auch die Post. [1]

Den Namen Strohhof hatte es erhalten, weil hier auch die Tannenzweige und die Strohvorräte zum Beheizen der Schulstuben gelagert wurden.

Zum Strobelkopf und die Wollzeilergesellschaft

An Haus 866 befand sich das Steinschild „Zum Strobelkopf“ (der steinerne Kopf hatte die Form eines Struwwelpeters), das der Namensgeber der Gasse war und das bereits 1484 urkundlich zum ersten Mal erwähnt wird. Besitzer des Hauses war 1360 Gundolf der Stroblein. [2]

1484 gelangte das Haus in Form einer Stiftung in den Besitz des Sohnes (Heinrich) des Bürgermeisters Laurenz Haiden. Damals befanden sich hier Fleischbänke, die ausdrücklich urkundlich erwähnt werden (Fleischbänke waren im Mittelalter die Verkaufsstände der Metzger und Fleischer).

Im 19. Jahrhundert war hier schließlich das Wirtshaus „Zum Strobelkopf“. In diesem tagte die "Wollzeilergesellschaft" – ein bürgerliches Pendant zum Adelsverein, der Jacob Grimm beim Sammeln seiner Märchen und Legenden unterstützte. Die Wollzeiler war eine Gruppe von Dichtern, Buchhändlern und Antiquaren, die sich jeden Mittwoch hier zum Diskutieren und Abhalten von Lesungen trafen. Auf Bitte von Jacob Grimm schickte diese Vereinigung 360 Umfragebögen in Österreich aus, um die Sammlung an Märchen zu ergänzen. [3]

Die illustren elf Gründungsmitglieder der am 28.12.1814 erstmals tagenden Wollzeilergesellschaft sind namentlich bekannt:[4]

- Eckstein, ein Buchhändler aus Magdeburg;

- Flury, Schweizer Maler:

- G. Frick aus Kassel, der anatomische Zeichnungen anfertigte;

- Jacob Grimm;

- August Gottlieb Hornbostel, Arzt mit literarischen Ambitionen und Jugendfreund Grillparzers;

- Joseph Georg Meinert, der einzige, der außer Grimm sich mit der Volksüberlieferung beschäftigte und die Volksliedersammlung Fylgie aus dem Kuhländchen herausgab (1817);

- Johann Georg Passy, Verleger und Redakteur;

- Friedrich von Schäfer, über den nichts Näheres bekannt ist;

- Michl Schmidl, Schriftsteller und Buchhändler in Wien;

- Johann Emanuel Veith, der seinen Beruf als Tierarzt aufgab und in den Redemptoristenorden eintrat;

- Aloys Zettler, ein Dichter, der wie Meinert und Veith aus Böhmen stammte: [5]

Erst vor einigen Jahren wurde in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe im Laßbergschen Nachlass die Gründungsurkunde der "Wollzeilergesellschaft" aufgefunden. Joseph von Laßberg war scheinbar erst etwas später zu der Gesellschaft gestoßen.

Hans Sachs

In Haus 865 soll – laut einer Legende – Hans Sachs als Schustergeselle gearbeitet haben. Ein später hier angesiedelter Schuster verwendete daher ein Schild mit der Aufschrift „Zum Hans Sachs“. (Hans Sachs war Schuhmacher, Dramatiker und Meistersinger von Nürnberg). Erstmals urkundliche Erwähnung findet das kleine Haus 1379.

Unternehmen

Silberwaren Otto Feiler

1871 wurde das Haus abgerissen. Am Standort befand sich seit 1802 der "Juwelier zu St. Stephan", der seit den 1950er Jahren als Silberwarenladen von Otto Feiler geführt wurde. Das Geschäft wurde in vierter Generation von der Familie geführt und bot alles Silberne: Vom Zahnstocher bis zur Teekanne. Seit 2002 ist das Geschäft in Besitz der Familie Gaier, die Inneneinrichtung ist jedoch original erhalten geblieben, sie wurde 1920 vom Tischlermeister Hergesel hergestellt.[6]

Auch das Spielwarengeschäft Hilpert findet sich hier.

Spielwaren Hilpert

1872 gründete Carl Hilpert ein Spielwarengeschäft, das heute in der dritten Generation von den Hilperts betrieben wird. Als Carl Hilpert starb, musste sein damals 15-jähriger Sohn Franz das Geschäft übernehmen.

Das Geschäft bietet eine große Auswahl an Modellbau-Zubehör und lässt das Herz von Kleinbahn-Fans höher schlagen.

Zentralbuchhandlung

1957 gestaltete der Architekt Wilhelm Schütte in dem Haus eine Filiale des Globus-Verlags, die „Zentralbuchhandlung“. Als der Verlag schloss, musste auch diese Buchhandlung mit ihrem geisteswissenschaftlichen Sortiment und russischer Literatur schließen. 2007 wurde das Geschäft von Frick ("international") übernommen.

Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten

Einstiges Atelier Wilhelm Kauer

Wilhelm Kauer (*27. November 1898 Wien, † 28. Februar 1976) war Bildhauer und Maskenbildner. Auf die Idee der Gestaltung von Masken kam Kauer durch seine zweite Frau, deren Arbeitsgeber Gipsabdrücke von Knochenteilen für medizinische Zwecke abnahm. Kauer verwendete das Verfahren, um Porträtmasken berühmter Persönlichkeiten herzustellen und diese als Vorlage von Büsten heranzuziehen. So entstanden Charakterköpfe von Paula Wessely in der Rolle als "Nikolaus Frau", von Hermann Thimig als "Wurzel", von Attila Hörbiger als "Jedermann" oder Ewald Balser als "Faust".

Während dem Zweiten Weltkrieg stellte Kauer Gesichtsprothesen für Verwundete und Totenmasken (Gerhart Hauptmann, Theodor Innitzer, Julius Wagner-Jauregg) her.

Kriminalfall

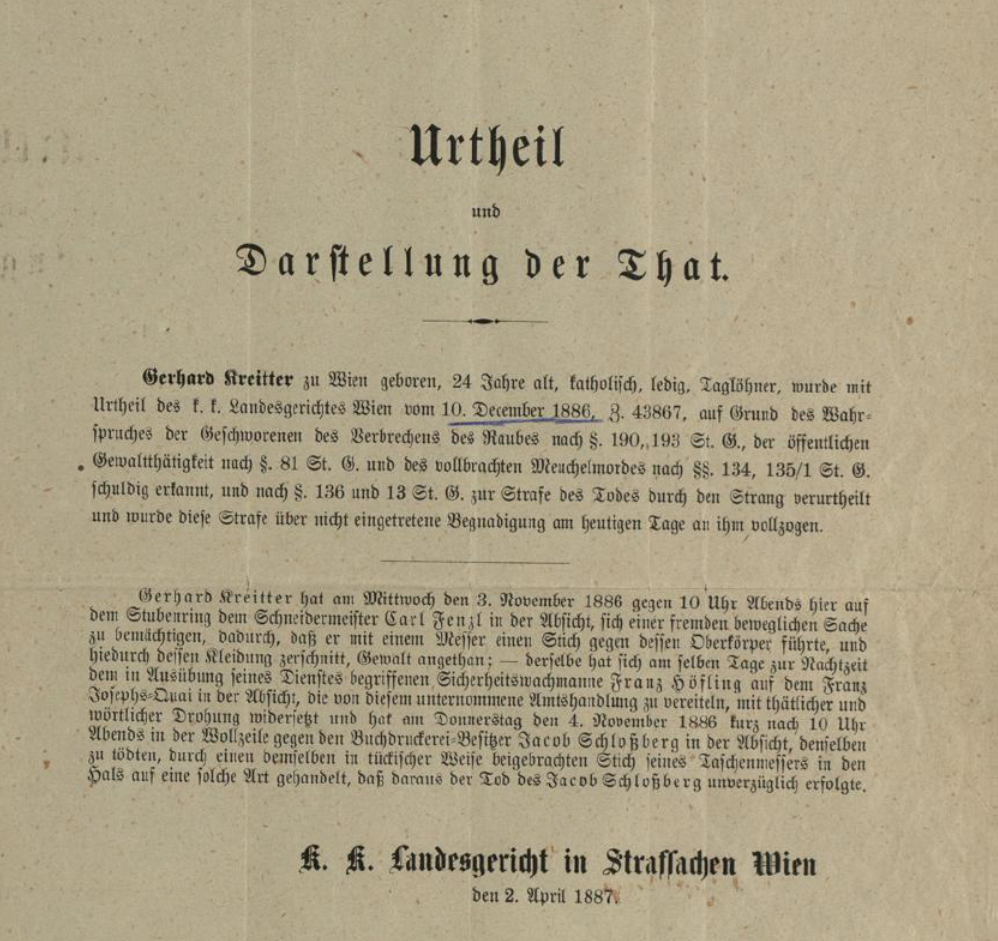

Mord am Buchdrucker, der Straftäter Gerhard Kreitter

Auffällig wurde Kreitter, als er am Mittwoch, den 3.11.1886 gegen 10 Uhr abends beim Schneidermeister Karl Fenzl am Stubenring eindrang, um ihn zu berauben. Er attackierte ihn mit einem Messer – dabei zerschnitt er die Kleidung des Schneidermeisters. Ebenso attackierte der den Wachmann Franz Höfling, der versuchte, Kreitter zu verhaften.

Den nächsten Überfall verübte Kreitter in der Wollzeile gegen den Buchdruckerei-Besitzer Jacob Schloßberg, dem er das Taschenmesser in den Hals rammte. Der Buchdrucker starb an dieser Verletzung.

Der 24 jährige Kreitter wurde am 2.4.1887 aufgrund des Todesurteils vom 10.12.1886 hingerichtet – schuldig gesprochen an Meuchelmord und öffentlicher Gewalttätigkeit.

Das Schulertor

Vor dem Haus, auf Seite der Schulerstraße, lag das "Schulertor" (auch als Leopoldstor bezeichnet), der Eingang zum Stephansfreithof. Es wurde 1788 abgerissen.

Ausgrabungen

| Adresse | Ausgrabungscode | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |

|---|---|---|---|

| Schulerstraße 1-3 | 189733 | römisch | Im Jahr 1897 wurden römische Ziegelreste, u.a. der 14. Legion, gefunden. Vor dem Haus Nr. 2 fand man die Substruktion einer Straße aus 25 cm hohen Bruchsteinen. Sie wurde quer über die Straße 2 m weit verfolgt. |

Gehe weiter zu Wollzeile 7 | Schulerstraße 2 | Strobelgasse 2

Gehe zurück zu Wollzeile | Strobelgasse | Schulerstraße | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ Carl August Schimmer: Ausführliche Häuser-Chronik der innern Stadt Wien, mit einer geschichtlichen Uebersicht sämmtlicher Vorstädte und ihrer merkwürdigsten Gebäude, Kuppitsch, 1849, S. 161

- ↑ Eugen Messner: Die Innere Stadt Wien. Österr. Bundesverlag, 1928, Leipzig. S. 172

- ↑ https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Zum_Strobelkopf_%281%29

- ↑ Bermann Moritz, Alt- und Neu-Wien, A.Hartleben, 1880, S.405

- ↑ Leander Petzoldt, Zur Geschichte der Erzählforschung in Österreich (Auszug), In: Schmitt, Christoph (Hrsg.), Homo Narrans. Studien zur populären Erzählkultur. Festschrift für Siegfried Neumann zum 65. Geburtstag. Münster u.a., S. 111 - 138

- ↑ http://www.ottofeiler.at/gestrobel.htm