Bäckerstraße 11

(Weitergeleitet von Windhaaggasse 2)

- Bezirk

1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Bäckerstraße 12

- =Sonnenfelsgasse 12

- =Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2

- =Windhaaggasse 2

- Konskriptionsnummer

- vor 1862: 756

- vor 1821: 802

- vor 1795: 779

- Baujahr

- 1753

- Architekten (Bau)

- Jean Nicolas Jadot de Ville-Issey

Alte Universität, eigentlich Neue Aula, Akademie der Wissenschaften - Architektur und Geschichte

Jean Nicolas Jadot de Ville-Issey erbaute, mit Unterstützung durch Dietrich von Enzenhofer, im Auftrag von Maria Theresia 1753 die Neue Aula der Alten Universität. Sie bot Platz für vier Fakultäten und die Universitätssternwarte.

Die Front des Hauses auf Seite des Platzes ist durch zwei Brunnennischen und eine Loggia, die auf sechs Säulen ruht, gekennzeichnet.

Die Hohe Schule

1237 wurde die „Hohe Schule“ von Kaiser Friedrich II. als Bürgerschule gegründet. Unter Albrecht III. (1389) wurde die Universität in teilweise neu erbauten Gebäuden gegenüber den Dominikanern untergebracht. Während der Zeit der Ersten Türkenbelagerung verfiel das Haus zusehends, bis Kaiser Ferdinand 1623 entschied, die Jesuiten mit einer Neuorganisation zu beauftragen: Er schenkte den Jesuiten das Areal oberhalb der Bäckerstraße, mit der Auflage, hier nicht nur die Universität, sondern auch das Kollegium und eine Kirche entsprechend zu gestalten.

So entstand durch zahlreiche Umbauten und Integration alter Häuser der Universitätsplatz (ehemals Jesuitenplatz).

1773 wurde der Orden der Jesuiten, wie alle anderen Bruderschaften, durch Kaiser Joseph II. aufgehoben. Die Universitätseinrichtungen wurden verstaatlicht.

1774 wurde das Haus so beschrieben:

„Das Gebäude hat zur ebenen Erde einen großen Vorplatz, in welchem sich 20 große Säulen befinden, die das mittlere Gewölbe unterstützen. Von diesem Platze kommt man über drey Hauptstiegen in den großen Saal, die übrigen Kollegien, die vereinigte Akademie der bildenden Künste, und die Sternwarte; zu ebener Erde aber in die Hörsäle der Arzney- und Wundarzneywissenschaft, und das besondere Versammlungs- und Prüfungszimmer der medizinischen Fakultät. Unter diesen Sälen verdient das anatomische Theater, und das chemische Laboratorium, besonders angemerkt zu werden.“ [1]

Ebenfalls beschrieben werden das vergoldete Brustbild von Gerard van Swieten, der hier mit seinem Wappen verewigt wurde, und die zahlreichen anatomischen Präparate, die sich hier befanden.

Verwendung als Kaserne

1848, während der Revolution, war hier das Hauptquartier der akademischen Legion, bis 1856 stand das Gebäude als Kaserne der kaiserlichen Armee zur Verfügung.

Seit 1857 ist hier die Akademie der Wissenschaften.[2]

Medizinische Studien

Als 1365 die Universität in Wien gegründet wurde, stand noch die humanistische Bildung im Vordergrund.

1394 jedoch wurde Galeazzo di Santa Sofia aus Padua nach Wien berufen, damit änderte sich das Spektrum der Universität. Galeazzo hielt ab 1404 Anatomievorlesungen ab und führte die ersten Sektionen durch, damals nur an hingerichteten Straftätern, etwas anderes erlaubte die Kirche nicht. Die Leichenöffnungen veranstaltete er als öffentliches Spektakel, gegen Eintrittsgeld konnten Studenten und andere Zuschauer zusehen, mit den Einnahmen wurden einerseits der Henker, die Bestattung, die Messe und die Mahlzeit mit Bier oder Wein bezahlt, andererseits finanzierte er damit ein Fakultätssiegel und ein Szepter für die Promotionen.

Auch führte er Exkursionen in die Natur, sogenannte "Herbulationen", ein, denn seiner Meinung nach konnten Heilkräuter nur so - und nicht aus Büchern - erkannt werden.

Galeazzo starb 1427 an der Pest, in Wien ist jedoch sein Gestalt noch heute zu finden: Am Singertor des Stephansdoms ist er als Stifter abgebildet.

Brunnen Knabe mit Delfin

- Künstler: Franz Joseph Lenzbauer?; Datierung: 1755

Die Brunnen zeigen das Motiv "Knabe mit Delfin", der Erschaffer der Werke ist nicht gesichert, vermutet wird Franz Joseph Lenzbauer.

Der linke Brunnen zeigt einen Knaben mit einem Schwert, der auf dem wasserspeienden Delphin reitet. Der Felssockel ist mit Blättern, einer Schlange und einem Frosch geschmückt.

Der rechte Brunnen besteht ebenfalls aus einem Delphin, der Junge, der ihn reitet, hält einen Dreizack in beiden Händen. Der Felssockel ist mit Schildkröten und Echsen bestückt. [3]

Die Akademie der Wissenschaften

Durch ein Patent Kaiser Ferdinands I. erfolgte am 14.5.1847 die Gründung der Akademie der Wissenschaften. Der Onkel des Kaisers, Erzherzog Johann, wurde als Kurator eingesetzt, der in den Statuten bereits damals festlegte, dass innerhalb der Akademie die Freiheit der Rede und der Schrift gelte. Damit hatte er die Zensur des Vormärz außer Kraft gesetzt. Zu Anfang tagte der Verein im Polytechnischen Institut (die heutige Technische Universität), 1857 fand dann die Übersiedlung in das damals neue Gebäude am Universitätsplatz (heute: Dr.-Ignaz-Seipel-Platz) statt.

Die Forscher, die hier tätig waren, setzten neue Maßstäbe im Bereich der Physik und Meteorologie, hier wurde das erste Institut für Radiumforschung gegründet und die Weltumseglung der "Novara" geplant.

Heute besteht die Einrichtung aus 1.300 Mitarbeitern, 27 Forschungseinrichtungen in ganz Österreich und einem Budget von 97 Mio. Euro.

Büsten in der Aula

Rund um die Säulenhalle befinden sich Büsten von Wissenschaftlern, Präsidenten und Förderern der Akademie.

- Büsten

- Büsten

- Büsten

Neben der Büste von Przibram findet sich eine Tafel mit folgendem Text: Hans Przibram (1874–1944) war 1902 einer der Gründer und bis 1938 einer der Leiter der Biologischen Versuchsanstalt (BVA) im Wiener Prater, einer der weltweit ersten Forschungseinrichtungen für experimentelle Biologie. 1914 erhielt die kaiserliche Akademie der Wissenschaften die BVA als Schenkung. Der Zoologe Przibram wurde dadurch zu einem ihrer größten Förderer. Nach dem 'Anschluss' 1938 wurde er 'rassisch' verfolgt und von der Akademie seiner Funktion enthoben. Hans Przibram starb 1944 im Ghetto/KZ Theresienstadt.

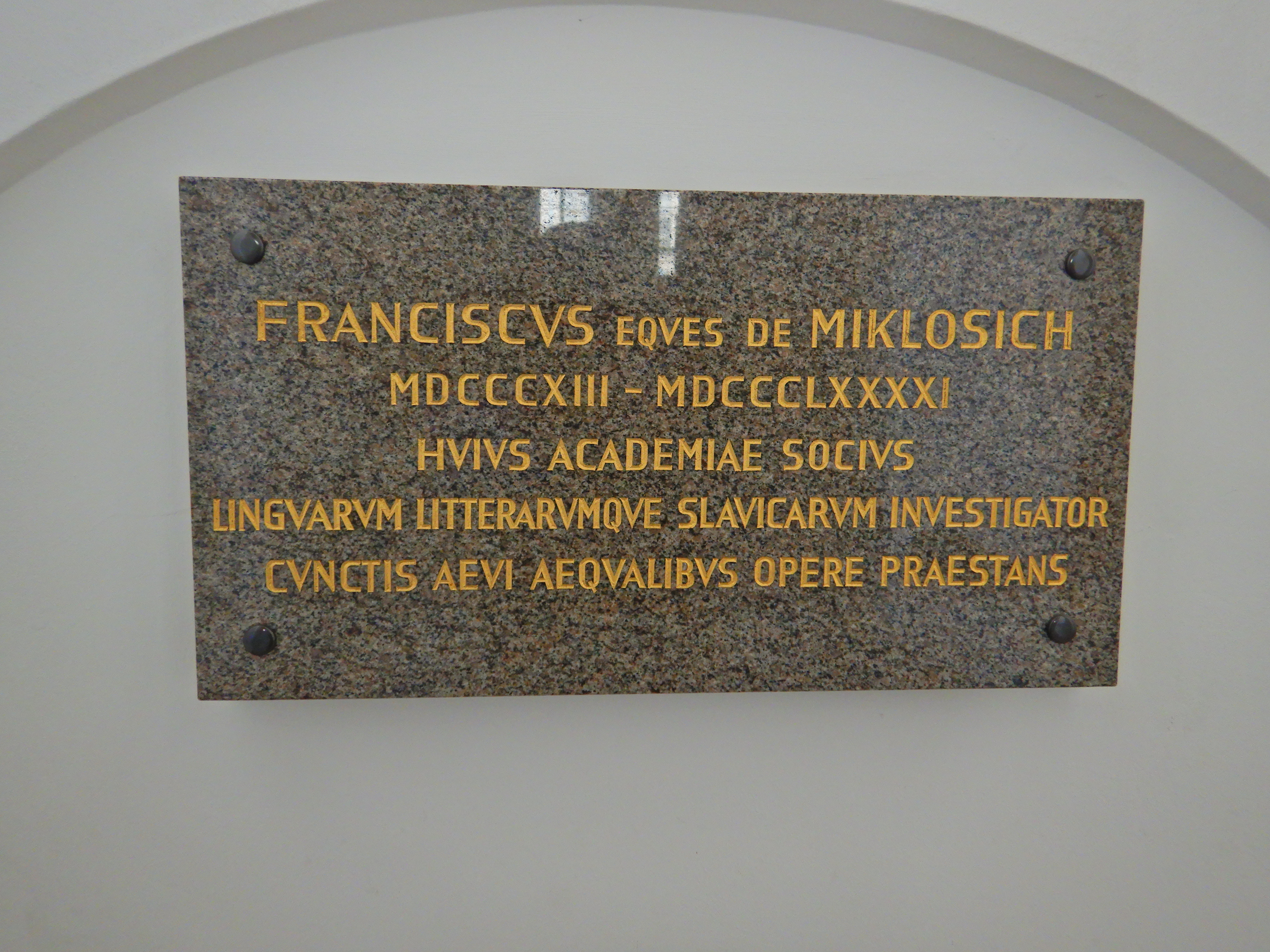

Gedenktafel

In der Akademie der Wissenschaften finden sich einige Gedenktafeln.

- Gedenktafel Franz Miklosich

- Gedenktafel NS Opfer unter den Mitgliedern

- Gedenktafel Joseph Treitl und die Normaluhr

Wien - Eine Stadt stellt sich vor

Das Haus trägt das Schild Nummer 24 der Aktion "Wien - Eine Stadt stellt sich vor". [4]

- Wien von A - Z, 24

Alte Ansichten

- Akademie der Wissenschaften Außen

Blick um 1910[5]

Blick um 1910[6]

ÖAW, um 1870[7]

ÖAW, um 1822 [8]

- Akademie der Wissenschaften Innen

Innenansicht: Aula, um 1905 [9]

Innenansicht: Treppenhaus[10]

Innenansicht: Eingang in den großen Saal [11]

Innenansicht: Der große Saal um 1900[12]

→ weiter zu Bäckerstraße 12 | Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 3 | Sonnenfelsgasse 13

← zurück zu Bäckerstraße | Dr.-Ignaz-Seipel-Platz | Sonnenfelsgasse | Windhaaggasse

Quellen

- ↑ k.A.: Neueste Beschreibung aller Merkwürdigkeiten Wiens, Verlag Joseph Edler von Kurzböck, Wien, 1779, S. 67 f.

- ↑ Richard Groner: Wien wie es war, vollst. neu bearb. von Felix Chen Armee zur Verfügung. zeike, Verlag Molden, Wien-München, 1965, 6. Auflage, S. 13

- ↑ https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Wandzierbrunnen_Knabe_mit_Delfin

- ↑ Wiener Tourismusverband: Wien von A-Z. Wien, 1981. S. 13

- ↑ Ernst Graner (Aquarellist), Brüder Kohn KG (B. K. W. I.) (Hersteller), Wien. - Akademie der Wissenschaften., um 1910, Wien Museum Inv.-Nr. 157932, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/303039/)

- ↑ Brüder Kohn KG (B. K. W. I.) (Hersteller), Wien, I. Akademie der Wissenschaften., um 1910, Wien Museum Inv.-Nr. 71273/12, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/459017/)

- ↑ Miethke & Wawra (Fotograf, Verleger), 1., Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2 - Akademie der Wissenschaften , um 1870 fraglich, Wien Museum Inv.-Nr. 14807, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/78734/)

- ↑ Jakob Alt (Künstler), I. Dr. Ignaz Seipel-Platz, um 1822, Wien Museum Inv.-Nr. 105331, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/180242/)

- ↑ Bruno Reiffenstein (Fotograf), 1., Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2 - Akademie der Wissenschaften - Aula der alten Universität - Innenansicht - Festsaal, um 1905, Wien Museum Inv.-Nr. 185158/1, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/363228/)

- ↑ August Stauda (Fotograf), 1., Dr.-Ignaz Seipel-Platz 2 - Akademie der Wissenschaften - Treppenhaus, um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 105274/2, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/99575/)

- ↑ August Stauda (Fotograf), 1., Dr.-Ignaz Seipel-Platz 2 - Akademie der Wissenschaften - Eingang in den großen Saal, um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 105274/4, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/99570/)

- ↑ August Stauda (Fotograf), 1., Dr.-Ignaz Seipel-Platz 2 - Akademie der Wissenschaften - Großer Saal mit Blick zum Eingang , um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 105274/3, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/78162/)

![Blick um 1910[5]](/images/4/4d/%C3%96AW_1_Wien_Museum_Online.jpg)

![Blick um 1910[6]](/images/1/1f/%C3%96AW_2_Wien_Museum_Online.jpg)

![ÖAW, um 1870[7]](/images/6/6b/%C3%96AW_4_Wien_Museum_Online.jpg)

![ÖAW, um 1822 [8]](/images/c/c7/%C3%96AW_6_Wien_Museum_Online.jpg)

![Innenansicht: Aula, um 1905 [9]](/images/d/da/%C3%96AW_3_Wien_Museum_Online.jpg)

![Innenansicht: Treppenhaus[10]](/images/5/53/%C3%96AW_5_Wien_Museum_Online.jpg)

![Innenansicht: Eingang in den großen Saal [11]](/images/f/fe/%C3%96AW_7_Wien_Museum_Online.jpg)

![Innenansicht: Der große Saal um 1900[12]](/images/c/ce/%C3%96AW_8_Wien_Museum_Online.jpg)