Hessgasse 7: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

<mockingbird.Aside no-header> | |||

<mockingbird.header #header:#a80f11>Das Gebäude</mockingbird.header> | |||

<mockingbird.image wiki="HDF-001.Front-View.72.jpg" /> | |||

<mockingbird.content> | |||

;<span style="color:#B40404;">Bezirk</span> | |||

: <span style="color:#B40404;>1., Innere Stadt</span> | |||

;Aliasadressen | |||

: =[[Hessgasse]] 7 | |||

: =[[Schottenring]] 5 | |||

: =[[Maria-Theresien-Straße]] 6 | |||

; Konskriptionsnummer | |||

: vor 1862: '''keine - Grünfläche''' | |||

: vor 1821: '''keine - Schottenbastei''' | |||

: vor 1795: '''keine - Schottenbastei''' | |||

; Baujahr | |||

: 1872 | |||

; Architekten (Bau) | |||

: [[Franz Xaver Fröhlich]] | |||

</mockingbird.content> | |||

<mockingbird.map coordinates="48.21489196868926, 16.363110948453613"> | |||

<mockingbird.on-map coordinates="48.21489196868926, 16.363110948453613" type="marker" /> | |||

</mockingbird.map> | |||

<mockingbird.content-license license="cc-by-sa" /> | |||

</mockingbird.aside> | |||

__TOC__ | |||

| Zeile 39: | Zeile 42: | ||

=== Wohnhaus und Gedenktafel Anton Bruckner === | === Wohnhaus und Gedenktafel Anton Bruckner === | ||

[[File:KopfX.png|75px|left]] Hier wohnte der Komponist [[Anton Bruckner]] (* 4. September 1824 Ansfelden, Oberösterreich, † 11. Oktober 1896 Wien 3) zwischen 1877 und 1895. Er bewohnte hier eine geräumige Wohnung im letzten Stock, vermietet hatte sie ihm der Musikliebhaber Herr von Ötzelt, der dafür nahezu kein Geld verlangte. | |||

Bruckner hatte in seiner Wohnung einen Flügel von Bösendorfer mit der neuen "Wiener Mechanik". Das Pedalharmonium soll stets geschlossen gewesen sein: es war mit Büchern und Partituren voll geräumt.<ref>Friedrich Eckstein, Erinnerungen an Anton Bruckner, S. 7 ff | Bruckner hatte in seiner Wohnung einen Flügel von Bösendorfer mit der neuen "Wiener Mechanik". Das Pedalharmonium soll stets geschlossen gewesen sein: es war mit Büchern und Partituren voll geräumt.<ref>Friedrich Eckstein, Erinnerungen an Anton Bruckner, S. 7 ff | ||

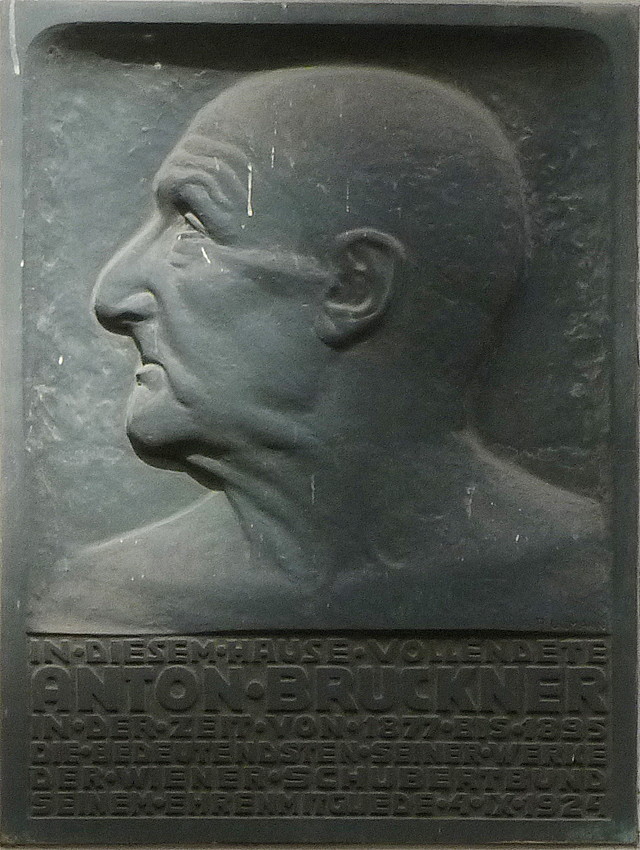

Das Porträtrelief wurde von Robert Ullmann (1903-1966) geschaffen. | Das Porträtrelief wurde von Robert Ullmann (1903-1966) geschaffen. | ||

| Zeile 71: | Zeile 65: | ||

=== Wohn- und Sterbehaus des Musikwissenschaftlers Victor Amon Lazarski === | === Wohn- und Sterbehaus des Musikwissenschaftlers Victor Amon Lazarski === | ||

[[File:KopfX.png|75px|left]] Gegenüber von Bruckners Wohnung wohnte der Privatmusik- und Sprachlehrer [[Victor Amon Lazarski]] (* 27. November 1898 Wien, † 22. März 1980, ebenhier). Lazarski beschäftigte sich vor allem mit dem Volksliedgut und gründete 1949 ein Seminar für Melosophie. | |||

=== Wohn- und Sterbehaus Wilhelm von Hartel === | === Wohn- und Sterbehaus Wilhelm von Hartel === | ||

[[File:KopfX.png|75px|left]] [[Wilhelm Hartel|Wilhelm von Hartel]] (* 28. Mai 1839 Hof, Mähren; † 14. Jänner 1907, eben hier) war Altphilologe. Ab 1891 war (ab 1891) Direktor der Hofbibliothek, dann Sektionschef im Cultus-Ministerium und schließlich zwischen 1900 und 1905 Minister für Cultus und Unterricht. Zu seinen wichtigsten Umsetzungen gehörte die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium und der Neubau des AKH (siehe auch: [[Harteldenkmal]]). | |||

[[Wilhelm Hartel|Wilhelm von Hartel]] (* 28. Mai 1839 Hof, Mähren; † 14. Jänner 1907, eben hier) war Altphilologe. Ab 1891 war (ab 1891) Direktor der Hofbibliothek, dann Sektionschef im Cultus-Ministerium und schließlich zwischen 1900 und 1905 Minister für Cultus und Unterricht. Zu seinen wichtigsten Umsetzungen gehörte die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium und der Neubau des AKH (siehe auch: [[Harteldenkmal]]). | |||

=== Büro von Carl Schlimp === | === Büro von Carl Schlimp === | ||

[[File:KopfX.png|75px|left]] In dem Haus war auch das Büro des Architekten und Baumeisters [[Carl Schlimp]] (* 13. Jänner 1834 Welletitz, Böhmen, † 5. Jänner 1901, Wien). Schlimp entwarf in Wien zahlreiche Gebäude (zum Beispiel das Haus [[Wipplingerstraße 15]]), war jedoch vor allem auf den Hochbau von Bahnlinien spezialisiert. | |||

In dem Haus war auch das Büro des Architekten und Baumeisters [[Carl Schlimp]] (* 13. Jänner 1834 Welletitz, Böhmen, † 5. Jänner 1901, Wien). Schlimp entwarf in Wien zahlreiche Gebäude (zum Beispiel das Haus [[Wipplingerstraße 15]]), war jedoch vor allem auf den Hochbau von Bahnlinien spezialisiert. | |||

| Zeile 119: | Zeile 89: | ||

[[Kategorie:Musik]] | [[Kategorie:Musik]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | ||

[[Kategorie:Kino]] | [[Kategorie:Bearbeitungsstatus 2024]] | ||

[[Kategorie:1. Bezirk - Kino]] | |||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Version vom 7. März 2024, 08:09 Uhr

- Bezirk

- 1., Innere Stadt

- Aliasadressen

- =Hessgasse 7

- =Schottenring 5

- =Maria-Theresien-Straße 6

- Konskriptionsnummer

- vor 1862: keine - Grünfläche

- vor 1821: keine - Schottenbastei

- vor 1795: keine - Schottenbastei

- Baujahr

- 1872

- Architekten (Bau)

- Franz Xaver Fröhlich

Das Hotel De France - Architektur und Geschichte

Das Hotel gehört zur AUSTRIA Hotels Betriebs-GmbH-Kette (Gerstner Hotels), es wurde 1988 mit dem Nebenhaus Schottenring 3 verbunden und ist seither Teil des Hotels. Errichtet wurde es 1872 von Franz Xaver Fröhlich.[1]

Das De France Kino

Schon 1913 wurde in dem Haus ein Kino gegründet, das dem Verein der Krüppelkinder-Fürsorge "Leopoldinum" gehörte, es war daher auch unter dem Namen "Leopoldinum Kinotheater" bekannt. Bereits 1915 scheint jedoch der Name "Schottenringkino" auf.

1980 wurden zwei kleinere Kinosäle eingebaut und die Umbenennung zu "De France" vorgenommen.

Das Kino bietet heute zwei Cinemascope-Säle, einen mit 77, einen mit 112 Plätzen.

Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten

Wohnhaus und Gedenktafel Anton Bruckner

Hier wohnte der Komponist Anton Bruckner (* 4. September 1824 Ansfelden, Oberösterreich, † 11. Oktober 1896 Wien 3) zwischen 1877 und 1895. Er bewohnte hier eine geräumige Wohnung im letzten Stock, vermietet hatte sie ihm der Musikliebhaber Herr von Ötzelt, der dafür nahezu kein Geld verlangte.

Bruckner hatte in seiner Wohnung einen Flügel von Bösendorfer mit der neuen "Wiener Mechanik". Das Pedalharmonium soll stets geschlossen gewesen sein: es war mit Büchern und Partituren voll geräumt.<ref>Friedrich Eckstein, Erinnerungen an Anton Bruckner, S. 7 ff

Das Porträtrelief wurde von Robert Ullmann (1903-1966) geschaffen.

Wohn- und Sterbehaus des Musikwissenschaftlers Victor Amon Lazarski

Gegenüber von Bruckners Wohnung wohnte der Privatmusik- und Sprachlehrer Victor Amon Lazarski (* 27. November 1898 Wien, † 22. März 1980, ebenhier). Lazarski beschäftigte sich vor allem mit dem Volksliedgut und gründete 1949 ein Seminar für Melosophie.

Wohn- und Sterbehaus Wilhelm von Hartel

Wilhelm von Hartel (* 28. Mai 1839 Hof, Mähren; † 14. Jänner 1907, eben hier) war Altphilologe. Ab 1891 war (ab 1891) Direktor der Hofbibliothek, dann Sektionschef im Cultus-Ministerium und schließlich zwischen 1900 und 1905 Minister für Cultus und Unterricht. Zu seinen wichtigsten Umsetzungen gehörte die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium und der Neubau des AKH (siehe auch: Harteldenkmal).

Büro von Carl Schlimp

In dem Haus war auch das Büro des Architekten und Baumeisters Carl Schlimp (* 13. Jänner 1834 Welletitz, Böhmen, † 5. Jänner 1901, Wien). Schlimp entwarf in Wien zahlreiche Gebäude (zum Beispiel das Haus Wipplingerstraße 15), war jedoch vor allem auf den Hochbau von Bahnlinien spezialisiert.

Gehe weiter zu Hessgasse 8 | Maria-Theresien-Straße 8-10 | Schottenring 7-9

Gehe zurück zu Hessgasse | Schottenring | Maria-Theresien-Straße | Straßen des 1. Bezirks