Hoher Markt 5: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{| | {| class="prettytable" width="100%" | ||

| | |- bgcolor="#B40404" | ||

!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> | |||

| | !<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> | ||

|- | |||

| | | style="background-color:#dedede" | [[File:Hoher Markt Vienna Sept 2006 002.jpg|200px|center]] | ||

| style="background-color:#dedede" | | |||

{| class="prettytable" width="100%" | |||

|- | |- | ||

|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | ||

|style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[ | |style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[Hoher Markt]] 5, =[[Tuchlauben]] 22, = [[Landskrongasse]] 10 | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||

|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | Stadt, vor 1862: 545| vor 1821: 586 | vor 1795: 527 | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||

|style="background-color:#f1f1f1;" | | |style="background-color:#f1f1f1;" | 1844 | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||

|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | k.A. | ||

|} | |||

|} | |} | ||

== Das Haus | == Das Haus, "Die Schranne" - Architektur und Geschichte == | ||

Dieses Haus ist das historisch denkwürdigste Gebäude des Platzes, denn hier befand sich für fast genau 400 Jahre (1440 bis 1839) die Schranne, die allerdings nur einen Teil der Grundfläche des heutigen Hauses einnahm und und erst später durch Einbeziehung der angrenzenden Objekte vergrößert wurde. 1844 wurde das heutige Gebäue errichtet. | |||

== Vorgängerhäuser == | |||

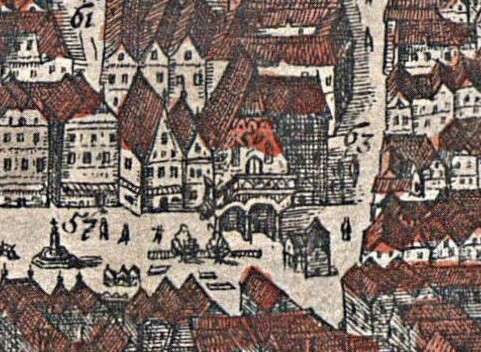

[[File:Wien Schranne 1609 Hoefnagel.jpg|thumb|Die Schranne aus Sicht Hoefnagel, 1609]] | |||

[[File:BERMANN(1880) p0539 Der hohe Markt.jpg|thumb|Blick über den Hohen Markt, rechts die Schranne, Bermann 1880]] | |||

Das erste im Jahr 1350 erwähnte Haus war das "Saithaus". Als es abbrannte, zog die Stadt den Baugrund ein und errichtete 1440 die Schranne. Die Schranne war schon im Mittelalter Sitz der Stadtrichter, die gemeinsam mit zwölf Stadträten das Stadtgericht bildeten. Hatten sie ein Urteil gefällt, wurde es am Ende einer langen Treppe verkündet. Auf einem steinernen Stuhl sitzend übernahm diese Aufgabe der Stadtrichter, das Schwert der Gerechtigkeit in der Hand haltend. | |||

Die Treppe wurde 1740, als sie schon baufällig war, durch den Architekten Anton Erhard Martinelli entfernt. In einem Türmchen auf dem Haus befand sich die "Armensünderglocke“, wenn sie schlug, wusste man, dass aus dem Erdgeschoss, Löwengrube genannt, ein säumiger Schuldner geführt wurde oder eine andere Verurteilung eines Insassen aus dem Keller, dem eigentlichen Gefängnis, bevorstand. Nicht so harte Verbrechen wurden durch das Einsitzen im „Narrenkotterl“ bestraft, es bestand aus Käfigen gegenüber der Schranne, in denen Hexen, Dirnen und Säufer eingesperrt wurden, und damit der Volksbelustigung dienten. 1710 wurde es durch einen Pranger ersetzt. | |||

War eine Hinrichtung als Urteil gefällt, so wurde am Gebäude eine rote Fahne gehisst und der Spruch gleich am Hohen Markt vollstreckt. Der Henker erhielt dazu das Schwert der Gerechtigkeit vom Stadtrichter und musste sein Amt gewissenhaft vollziehen - denn es kam vor, dass eine Hinrichtung misslang, und das Volk den Richter dann lynchte (so geschah es im Jahr 1501). Als Folge eines Urteils wurde aber nicht nur das Köpfen genutzt, bei Landesverrat war als Strafe Tod durch das Rad vorgesehen, Ehebruch oder Kindsmord führten zu Ertränken, auch das Verbrennen am Scheiterhaufen bei Ketzerei war üblich. 1683 errichtete man am Hohen Markt schließlich einen Galgen. | |||

Die Schranne besaß auch eine eigene Kapelle, die „Zur Todesangst Christi“ hieß. Die Uhr auf dem Haus (eine der ersten öffentlichen in Wien) hatte auf der Rückseite die Inschrift „Diese Uhr schlägt keinem Glücklichen“, man fand die Inschrift im Zuge eines Umbaus 1780. | |||

Das Gericht befand sich hier bis 1839, dann übersiedelte es in die Alserstraße, das Haus wurde von der Stadt jedoch noch weiter als Zivilgericht genutzt. 1855 fand ein Umbau statt, bei dem man Wohnungen errichtete. Am 14.4.1945 brannte das Nachbarhaus, die Flammen griffen auf das bisher verschont gebliebene Haus über, die Bewohner konnten den Bran jedoch löschen. | |||

=== Weitere Gebäude am Areal === | |||

Neben der | Neben der Schranne fanden sich am Areal noch drei weitere Gebäude, ein kleines Mautstüberl, eine Schlagstube und das "de Biel'sches Gebäude". Letzteres war 1744 im Besitz von Maria Anna de Biel, die es einer heute nicht mehrbekannten Stiftung widmete. Ab 1775 gehörte es der Stadt und wurde elf Jahre später mit der Schranne zu einem Haus verbaut. | ||

Die Schlagstube war die Werkstatt zum Schlagen der Münzen, sie wurde bereits bei Gründung der Wiener Münzstätte (1194) hier errichtet. Damals gehörte das Haus der Familie Paltram. | |||

---- | |||

Gehe weiter zu [[Hoher Markt 6]] | [[Tuchlauben 23]] | |||

Gehe zurück zu [[Hoher Markt]] | [[Tuchlauben]] | [[Landskrongasse]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | |||

[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||

[[Kategorie:Architekten: | [[Kategorie:Architekten:unbekannt]] | ||

[[Kategorie:Nextroom]] | |||

[[Kategorie:Hinrichtungen in Wien]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Vorgängerhäuser]] | |||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Aktuelle Version vom 27. Dezember 2020, 09:33 Uhr

| Haus: Hoher Markt 5 | Grund-Informationen | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Das Haus, "Die Schranne" - Architektur und Geschichte

Dieses Haus ist das historisch denkwürdigste Gebäude des Platzes, denn hier befand sich für fast genau 400 Jahre (1440 bis 1839) die Schranne, die allerdings nur einen Teil der Grundfläche des heutigen Hauses einnahm und und erst später durch Einbeziehung der angrenzenden Objekte vergrößert wurde. 1844 wurde das heutige Gebäue errichtet.

Vorgängerhäuser

Das erste im Jahr 1350 erwähnte Haus war das "Saithaus". Als es abbrannte, zog die Stadt den Baugrund ein und errichtete 1440 die Schranne. Die Schranne war schon im Mittelalter Sitz der Stadtrichter, die gemeinsam mit zwölf Stadträten das Stadtgericht bildeten. Hatten sie ein Urteil gefällt, wurde es am Ende einer langen Treppe verkündet. Auf einem steinernen Stuhl sitzend übernahm diese Aufgabe der Stadtrichter, das Schwert der Gerechtigkeit in der Hand haltend.

Die Treppe wurde 1740, als sie schon baufällig war, durch den Architekten Anton Erhard Martinelli entfernt. In einem Türmchen auf dem Haus befand sich die "Armensünderglocke“, wenn sie schlug, wusste man, dass aus dem Erdgeschoss, Löwengrube genannt, ein säumiger Schuldner geführt wurde oder eine andere Verurteilung eines Insassen aus dem Keller, dem eigentlichen Gefängnis, bevorstand. Nicht so harte Verbrechen wurden durch das Einsitzen im „Narrenkotterl“ bestraft, es bestand aus Käfigen gegenüber der Schranne, in denen Hexen, Dirnen und Säufer eingesperrt wurden, und damit der Volksbelustigung dienten. 1710 wurde es durch einen Pranger ersetzt.

War eine Hinrichtung als Urteil gefällt, so wurde am Gebäude eine rote Fahne gehisst und der Spruch gleich am Hohen Markt vollstreckt. Der Henker erhielt dazu das Schwert der Gerechtigkeit vom Stadtrichter und musste sein Amt gewissenhaft vollziehen - denn es kam vor, dass eine Hinrichtung misslang, und das Volk den Richter dann lynchte (so geschah es im Jahr 1501). Als Folge eines Urteils wurde aber nicht nur das Köpfen genutzt, bei Landesverrat war als Strafe Tod durch das Rad vorgesehen, Ehebruch oder Kindsmord führten zu Ertränken, auch das Verbrennen am Scheiterhaufen bei Ketzerei war üblich. 1683 errichtete man am Hohen Markt schließlich einen Galgen.

Die Schranne besaß auch eine eigene Kapelle, die „Zur Todesangst Christi“ hieß. Die Uhr auf dem Haus (eine der ersten öffentlichen in Wien) hatte auf der Rückseite die Inschrift „Diese Uhr schlägt keinem Glücklichen“, man fand die Inschrift im Zuge eines Umbaus 1780.

Das Gericht befand sich hier bis 1839, dann übersiedelte es in die Alserstraße, das Haus wurde von der Stadt jedoch noch weiter als Zivilgericht genutzt. 1855 fand ein Umbau statt, bei dem man Wohnungen errichtete. Am 14.4.1945 brannte das Nachbarhaus, die Flammen griffen auf das bisher verschont gebliebene Haus über, die Bewohner konnten den Bran jedoch löschen.

Weitere Gebäude am Areal

Neben der Schranne fanden sich am Areal noch drei weitere Gebäude, ein kleines Mautstüberl, eine Schlagstube und das "de Biel'sches Gebäude". Letzteres war 1744 im Besitz von Maria Anna de Biel, die es einer heute nicht mehrbekannten Stiftung widmete. Ab 1775 gehörte es der Stadt und wurde elf Jahre später mit der Schranne zu einem Haus verbaut.

Die Schlagstube war die Werkstatt zum Schlagen der Münzen, sie wurde bereits bei Gründung der Wiener Münzstätte (1194) hier errichtet. Damals gehörte das Haus der Familie Paltram.

Gehe weiter zu Hoher Markt 6 | Tuchlauben 23

Gehe zurück zu Hoher Markt | Tuchlauben | Landskrongasse | Straßen des 1. Bezirks