Universitätsring 2: Unterschied zwischen den Versionen

| (23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{| class="prettytable" width="100%" | |||

{| | |- bgcolor="#B40404" | ||

!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> | |||

!<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> | |||

| | |- | ||

| style="background-color:#dedede" | [[File:Burgtheater Wien 2005.jpg|200px|center]] | |||

| style="background-color:#dedede" | | |||

{| class="prettytable" width="100%" | |||

|- | |- | ||

|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | ||

|style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[ | |style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[Universitätsring]] 2, =[[Löwelstraße]] 1 | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||

|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | vor 1862: 73, 14, 1166 | vor 1821: 21, 20, 1239 | vor 1795: 15, 45, 1305, 1306 | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||

|style="background-color:#f1f1f1;" | | |style="background-color:#f1f1f1;" | 1871-1876 | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||

|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | Gottfried Semper, Carl von Hasenauer, Ausführung. Johann Schieder | ||

|} | |||

|} | |} | ||

== Das Haus - Architektur und Geschichte == | == Das Haus - Architektur und Geschichte == | ||

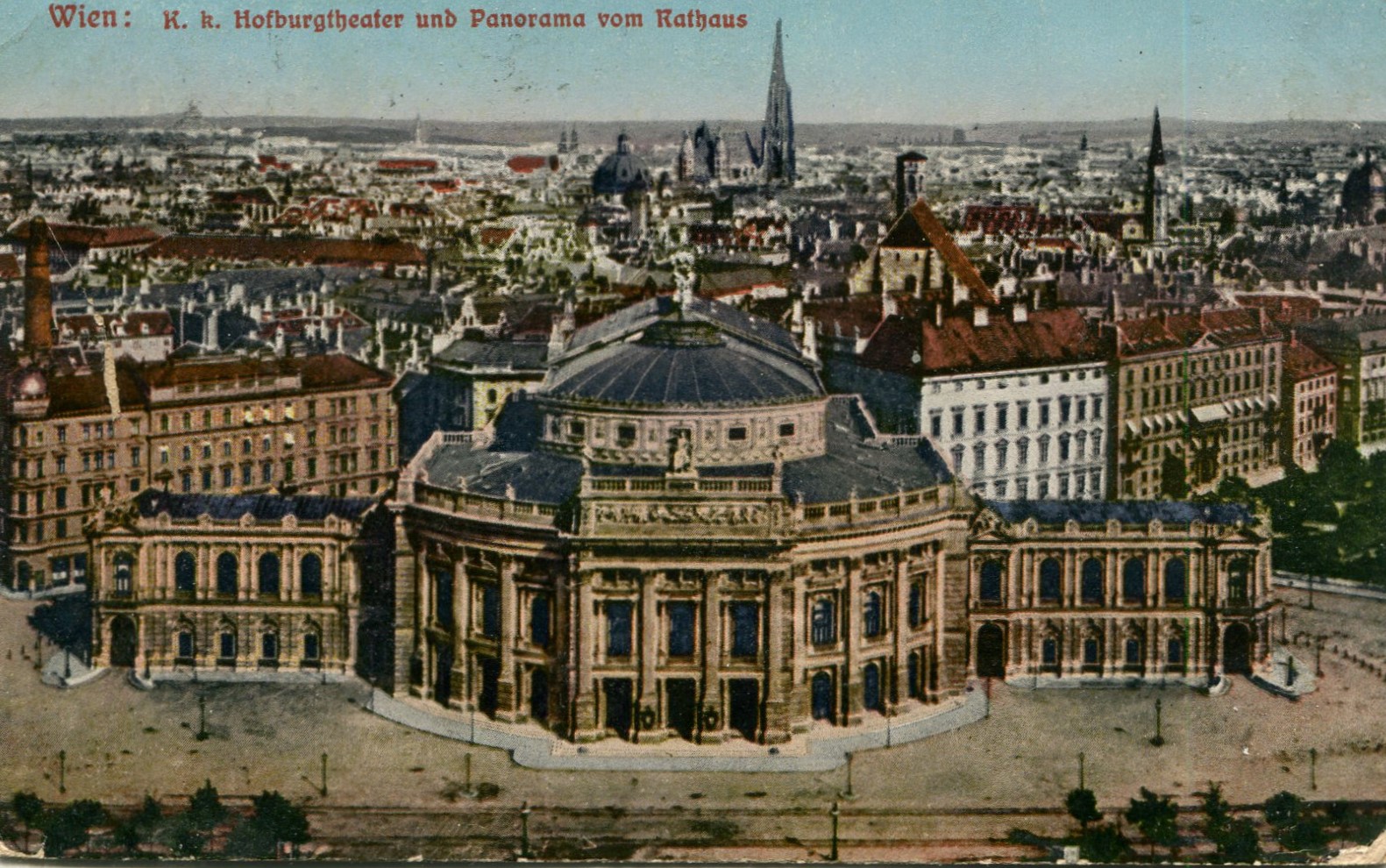

[[file:Hofburgtheater.jpg|thumb|Das Hofburgtheater <ref>Wien seit 60 Jahren, ein Album für die Jugend, Gerlach&Wiedling, Wien, 1908</ref>]] | |||

[[File:k.k. Hofburgtheater 1912.jpg|thumb|Das Theater 1912]] | |||

[[File:Hofburgtheater 1914.jpg|thumb|Das Theater 1914]] | |||

Ehemals am Ring des 2. November Nummer 2 gelegen wurde das Burgtheater, das von den Wiener liebevoll "Die Burg" genannt wird, wenn es abends aufgesucht wird, 1880-1888 nach Plänen von Gottfried Semper erbaut. Am Giebel steht eine Apollofigur von Kundmann, Skulpturen von Benk, Tilgner und Weyr. | |||

Der Zuschauerraum ist im Stil Ludwig XVI. gehalten, die Deckengemälde sind von Tharlemont, Hynais, Matsch und den Brüdern Klimt, der "Bacchuszug" von Rudolf Weyr. 1898 wurde durch Emil Förster der Zuschauerraum räumlich umgebaut.<ref>Eugen Meßner, Die Innere Stadt Wien, ÖBV, S. 49 ff</ref>, <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/144.htm</ref> | |||

Die Fassade ist im Stil der Neorenaissance gestaltet und mit zahlreichen Figuren geschmückt. Sie stellen die Schöpfer großer Werke, wie Goethe und Shakespeare, aber auch Allegorien wie Liebe, Hass, Eifersucht und Egoismus dar. | |||

=== Die Geschichte des Burgtheaters === | === Die Geschichte des Burgtheaters === | ||

Schon in der Barockzeit, in der Zeit Maria Theresias, sah man am Hof gerne Stücke, so wurde | Schon in der Barockzeit, in der Zeit Maria Theresias, sah man am Hof gerne Stücke, so wurde das Ballhaus im Nordtrakt der Hofburg an den Theaterunternehmer Joseph Selliers übertragen, der es an Schauspielertruppen verpachtete. Das alte Hoftheater war eine Holzkonstruktion mit einzigartiger Akustik. Die Loge der Kaiser hatte einen direkten Zugang zu den Kaiserräumen. Zu Beginn wurden hier Opern und Theaterstücke in italienischer und französischer Sprache gespielt, der Hof entschied jedoch bald, dass deutschsprachige Werle einen besseren Unterhaltungswert lieferten. Damit fanden hier zahlreiche Werke heimischer Komponisten und Dichter eine Heimat für ihre Uraufführungen. Zum Bespiel nutzte es Christoph Willibald Gluck für seine großen Opern, auch die Weimarer Klassik und die Werke von Grillparzer erlebten hier ihre Glanzzeit.. | ||

Am 14.3.1776 wurde das Alte Burgtheater von Joseph I., dem Sohn Maria Theresias, zum "Teutschen Nationaltheater" erklärt, ab 1794 trug es den Namen "K.K. Hoftheater nächst der Burg", und feierte mit komischen Stücken große Erfolge. Der Andrang war so groß, dass man überlegte, ein neues, größeres Haus zu erbauen und dafür das heutige Burgtheater plante. Vierzehn Jahre später war der Bau vollendet. | |||

Die Eröffnung des Burgtheaters fand am 14.10.1888 statt, zwei Tage nach der letzten Vorstellung im Hoftheater. Schnell stellte man jedoch fest, dass trotz der modernen Ausstattung, es handelte sich sogar um das erste elektrisch beleuchtete öffentliche Gebäude, die Akustik nicht an das alte Haus herankam. Man entschied daher einen entsprechenden Umbau, der 1897 vorgenommen wurde. | |||

[[File:Burgtheater 1955.jpg|thumb|Das Burgtheater nach dem Wiederaufbau 1955]] | |||

Während dem Zweiten Weltkrieg erlitt das Haus schwere Schäden durch Bombentreffer und einen unaufgeklärten Brand. Der Wiederaufbau benötigte 10 Jahre. In dieser Zeit diente das Ronacher als Ausweichquartier. <ref> www.burgtheater.at </ref> | |||

=== Die Direktoren des Burgtheaters === | |||

An die Direktoren erinnert eine Gedenktafel. | |||

{| class="wikitable" width="100%" | |||

! Bild | |||

! Anlass/Persönlichkeit | |||

! Text der Tafel | |||

|- | |||

| [[File:Wien01 Universitätsring002 Burgtheater GD Direktionen (110).jpg|250px]] | |||

| Burgtheater - Direktionen | |||

| Die Direktionen <br /> | |||

des Burgtheaters | |||

<br /> | |||

>Altes Haus am Michaelerplatz<<br /> | |||

Künstlerrepublik 1776 – 1789<br /> | |||

J. F. H. Brockmann 1789 – 1790<br /> | |||

Regiekollegium 1790 – 1794<br /> | |||

Peter Freiherr von Braun 1794 – 1806<br /> | |||

>Kavaliersdirektion<<br /> | |||

Ferdinand Graf Palffy 1807 – 1814<br /> | |||

Josef Schreyvogel 1814 – 1832<br /> | |||

Johann Ludwig von Deinhardstein 1832 – 1841<br /> | |||

Franz Ignaz von Holbein 1841 – 1849<br /> | |||

Heinrich Laube 1849 – 1867<br /> | |||

August Wolff 1868 – 1870<br /> | |||

Franz Freiherr von Dingelstedt 1870 – 1881<br /> | |||

Adolf Wilbrandt 1881 – 1887<br /> | |||

>Neues Haus am Ring<<br /> | |||

August Förster 1888 – 1889<br /> | |||

Max Burckhard 1890 – 1898<br /> | |||

Paul Schlenther 1898 – 1910<br /> | |||

Alfred Freiherr von Berger 1910 – 1912<br /> | |||

Hugo Thimig 1912 – 1917<br /> | |||

Max von Millenkovich 1917 – 1918<br /> | |||

Bahr Devrient Michel 1.IX. – 31.X.1918<br /> | |||

Albert Heine 1918 – 1921<br /> | |||

Anton Wildgans 1921 – 1922<br /> | |||

Max Paulsen 1922 – 1923<br /> | |||

Franz Herterich 1923 – 1930<br /> | |||

Anton Wildgans 1930 – 1931<br /> | |||

Hermann Röbbelling 1932 – 1938<br /> | |||

Lothar Müthel 1939 – 1945<br /> | |||

Raoul Aslan 1945 – 1948<br /> | |||

Josef Gielen 1948 – 195<br /> | |||

Adolf Rott 1954 – 1959<br /> | |||

Ernst Haeusserman 1959 – 1968<br /> | |||

Paul Hoffmann 1968 – 1971<br /> | |||

Gerhard Klingenberg 1971 – 1976<br /> | |||

Achim Benning 1976 – 1986<br /> | |||

Claus Peymann 1986 – 1999<br /> | |||

Klaus Bachler 1999 – 2009<br /> | |||

Matthias Hartmann 2009 – 2014<br /> | |||

Karin Bergmann 2014<br /> | |||

Die Überleitung vom Alten zum Neuen Haus vollzog <br /> | |||

Adolf Ritter von Sonnenthal.<br /> | |||

1945 – 1955 spielte das Burgtheater im Ronachergebäude. | |||

|} | |||

== Gedenktafeln der Löwelbastei == | |||

An der Rückseite des Burgtheaters befinden sich zwei Gedenktafeln, die daran erinnern, dass sich an dieser Stelle bis zum Abriss der Stadtmauern die Löwelbastei befand. Hier war es in den letzten Tagen vor dem Entsatz Wiens im September 1683 zu heftigen Kämpfen zwischen osmanischen Truppen und den Verteidigern der Stadt gekommen. | |||

Im September 1887, ein Jahr vor der offiziellen Eröffnung des neuen k.k. Hofburgtheaters an der Wiener Ringstraße mit Stücken von Grillparzer und Schiller am 14. Oktober 1888, wurden zwei Gedenktafeln angebracht. Sie erinnern an die „historisch denkwürdige Stätte der Löwel=Bastei, wo während der Türken=Belagerung von 1683 die blutigsten Kämpfe stattgefunden hatten.“ (Neue Freie Presse 17.09.1887) Der Wortlaut der beiden Inschriften stammt laut Peter Csendes (Csendes 1983: 11) von Albert von Camesina, aus dessen 1868 erschienenen zweibändigen Werk „Wien’s Bedrängniß im Jahre 1683“. (Camesina 1868) | |||

Der Text der linken Tafel lautet: | |||

{| class="wikitable" width="100%" | |||

! Bild | |||

! Anlass/Persönlichkeit | |||

! Text der Tafel | |||

|- | |||

| [[File:Wien01 Löwelstrasse001 2017-06-09 GuentherZ GD Löbelbastei TafelB 0016.jpg|250px]] | |||

| Löwelbastei - Türkenangriff | |||

| Vom <br /> | |||

8ten bis 11ten Sept. 1683<br /> | |||

wiesen von hier aus<br /> | |||

die tapferen<br /> | |||

Vertheidiger Wiens<br /> | |||

die heftigsten und<br /> | |||

letzten Angriffe der<br /> | |||

Türken zurück<br /> | |||

|} | |||

Auf der rechten Tafel befindet sich folgende Inschrift: | |||

{| class="wikitable" width="100%" | |||

! Bild | |||

! Anlass/Persönlichkeit | |||

! Text der Tafel | |||

|- | |||

| [[File:Wien01 Löwelstrasse001 2017-06-09 GuentherZ GD Löbelbastei TafelA 0014.jpg|250px]] | |||

| Löwelbastei - Abbruch | |||

| An dieser Stelle<br /> | |||

erhob sich die<br /> | |||

im Jahre 1546<br /> | |||

erbaute und<br /> | |||

im Jahre 1872<br /> | |||

abgebrochene<br /> | |||

Loebelbastei<br /> | |||

|} | |||

Rund um die aus dem 16. Jahrhundert stammende Löwelbastei fanden während der Zweiten Wiener Türkenbelagerung heftige Auseinandersetzungen statt. Ob der zähen Verteidigung dieses Festungsabschnittes wurde er von den Osmanen angeblich „Zauberhaufen“ genannt. | |||

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Löwelbastei im Zuge der Errichtung der Ringstraße abgerissen und an ihrer Stelle das Burgtheater errichtet. Davor hatte sich an diesem Ort auch das so genannte Türkenhaus befunden. Dieses Gebäude im Besitz der adeligen Familie Hoyos hatte seine umgangssprachliche Bezeichnung von einem steinernen Türkenkopf mit der Jahreszahl 1683 unter dem Rand des Daches und einer eingemauerten Kanonenkugel. (Schimmer 1845: 260f.) | |||

Mit diesem Türkenkopf verbindet sich auch eine türkische Legende, die bei Karl Teply abgedruckt ist: Demnach soll ein junger Ägypter das Gebäude eine Woche lang besetzt gehalten haben, ehe er im Zuge des Entsatzes ums Leben kam. „An der Mauer dieses Hauses errichtete man sein Bildnis aus Stein. Es steht noch dort, und man lobt es.” (Teply 1980: 122) | |||

== Ausstattung und Kunstwerke im Burgtheater == | |||

[[Alexander Nehr]] schuf die Türen des Theaters. | |||

== Vorgängerhäuser == | |||

Einst standen hier mehrer Häuser, es handelte sich um Stadt 73, 14 und 1166. | |||

Stadt 14 gehörte 1775 der Familie Palffy, sie nutzen die Gebäude als Stallungen. 1803 ließ Franz Palffy diese Stallungen neu erbauen. <ref>Carl August Schimmer: Ausführliche Häuser-Chronik der innern Stadt Wien, mit einer geschichtlichen Uebersicht sämmtlicher Vorstädte und ihrer merkwürdigsten Gebäude, Kuppitsch, 1849, S. 14</ref> | |||

---- | ---- | ||

Gehe weiter zu [[ | Gehe weiter zu [[Universitätsring 4]] | [[Löwelstraße 2-4]] | ||

Gehe zurück zu [[ | Gehe zurück zu [[Universitätsring]] | [[Löwelstraße]] | | [[Straßen des 1. Bezirks]] | ||

[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||

[[Kategorie:Architekten: | [[Kategorie:Architekten:Johann Schieder]] | ||

[[Kategorie:Architekten:Gottfried Semper]] | |||

[[Kategorie:Architekten:Carl Hasenauer]] | |||

[[Kategorie:Architekten:Emil Förster]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Alte Ansichten]] | |||

[[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | |||

== Quellen == | == Quellen == | ||

Aktuelle Version vom 21. Juni 2020, 18:27 Uhr

| Haus: Universitätsring 2 | Grund-Informationen | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Das Haus - Architektur und Geschichte

Ehemals am Ring des 2. November Nummer 2 gelegen wurde das Burgtheater, das von den Wiener liebevoll "Die Burg" genannt wird, wenn es abends aufgesucht wird, 1880-1888 nach Plänen von Gottfried Semper erbaut. Am Giebel steht eine Apollofigur von Kundmann, Skulpturen von Benk, Tilgner und Weyr.

Der Zuschauerraum ist im Stil Ludwig XVI. gehalten, die Deckengemälde sind von Tharlemont, Hynais, Matsch und den Brüdern Klimt, der "Bacchuszug" von Rudolf Weyr. 1898 wurde durch Emil Förster der Zuschauerraum räumlich umgebaut.[2], [3] Die Fassade ist im Stil der Neorenaissance gestaltet und mit zahlreichen Figuren geschmückt. Sie stellen die Schöpfer großer Werke, wie Goethe und Shakespeare, aber auch Allegorien wie Liebe, Hass, Eifersucht und Egoismus dar.

Die Geschichte des Burgtheaters

Schon in der Barockzeit, in der Zeit Maria Theresias, sah man am Hof gerne Stücke, so wurde das Ballhaus im Nordtrakt der Hofburg an den Theaterunternehmer Joseph Selliers übertragen, der es an Schauspielertruppen verpachtete. Das alte Hoftheater war eine Holzkonstruktion mit einzigartiger Akustik. Die Loge der Kaiser hatte einen direkten Zugang zu den Kaiserräumen. Zu Beginn wurden hier Opern und Theaterstücke in italienischer und französischer Sprache gespielt, der Hof entschied jedoch bald, dass deutschsprachige Werle einen besseren Unterhaltungswert lieferten. Damit fanden hier zahlreiche Werke heimischer Komponisten und Dichter eine Heimat für ihre Uraufführungen. Zum Bespiel nutzte es Christoph Willibald Gluck für seine großen Opern, auch die Weimarer Klassik und die Werke von Grillparzer erlebten hier ihre Glanzzeit..

Am 14.3.1776 wurde das Alte Burgtheater von Joseph I., dem Sohn Maria Theresias, zum "Teutschen Nationaltheater" erklärt, ab 1794 trug es den Namen "K.K. Hoftheater nächst der Burg", und feierte mit komischen Stücken große Erfolge. Der Andrang war so groß, dass man überlegte, ein neues, größeres Haus zu erbauen und dafür das heutige Burgtheater plante. Vierzehn Jahre später war der Bau vollendet.

Die Eröffnung des Burgtheaters fand am 14.10.1888 statt, zwei Tage nach der letzten Vorstellung im Hoftheater. Schnell stellte man jedoch fest, dass trotz der modernen Ausstattung, es handelte sich sogar um das erste elektrisch beleuchtete öffentliche Gebäude, die Akustik nicht an das alte Haus herankam. Man entschied daher einen entsprechenden Umbau, der 1897 vorgenommen wurde.

Während dem Zweiten Weltkrieg erlitt das Haus schwere Schäden durch Bombentreffer und einen unaufgeklärten Brand. Der Wiederaufbau benötigte 10 Jahre. In dieser Zeit diente das Ronacher als Ausweichquartier. [4]

Die Direktoren des Burgtheaters

An die Direktoren erinnert eine Gedenktafel.

Gedenktafeln der Löwelbastei

An der Rückseite des Burgtheaters befinden sich zwei Gedenktafeln, die daran erinnern, dass sich an dieser Stelle bis zum Abriss der Stadtmauern die Löwelbastei befand. Hier war es in den letzten Tagen vor dem Entsatz Wiens im September 1683 zu heftigen Kämpfen zwischen osmanischen Truppen und den Verteidigern der Stadt gekommen.

Im September 1887, ein Jahr vor der offiziellen Eröffnung des neuen k.k. Hofburgtheaters an der Wiener Ringstraße mit Stücken von Grillparzer und Schiller am 14. Oktober 1888, wurden zwei Gedenktafeln angebracht. Sie erinnern an die „historisch denkwürdige Stätte der Löwel=Bastei, wo während der Türken=Belagerung von 1683 die blutigsten Kämpfe stattgefunden hatten.“ (Neue Freie Presse 17.09.1887) Der Wortlaut der beiden Inschriften stammt laut Peter Csendes (Csendes 1983: 11) von Albert von Camesina, aus dessen 1868 erschienenen zweibändigen Werk „Wien’s Bedrängniß im Jahre 1683“. (Camesina 1868)

Der Text der linken Tafel lautet:

Auf der rechten Tafel befindet sich folgende Inschrift:

| Bild | Anlass/Persönlichkeit | Text der Tafel |

|---|---|---|

|

Löwelbastei - Abbruch | An dieser Stelle erhob sich die |

Rund um die aus dem 16. Jahrhundert stammende Löwelbastei fanden während der Zweiten Wiener Türkenbelagerung heftige Auseinandersetzungen statt. Ob der zähen Verteidigung dieses Festungsabschnittes wurde er von den Osmanen angeblich „Zauberhaufen“ genannt.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Löwelbastei im Zuge der Errichtung der Ringstraße abgerissen und an ihrer Stelle das Burgtheater errichtet. Davor hatte sich an diesem Ort auch das so genannte Türkenhaus befunden. Dieses Gebäude im Besitz der adeligen Familie Hoyos hatte seine umgangssprachliche Bezeichnung von einem steinernen Türkenkopf mit der Jahreszahl 1683 unter dem Rand des Daches und einer eingemauerten Kanonenkugel. (Schimmer 1845: 260f.)

Mit diesem Türkenkopf verbindet sich auch eine türkische Legende, die bei Karl Teply abgedruckt ist: Demnach soll ein junger Ägypter das Gebäude eine Woche lang besetzt gehalten haben, ehe er im Zuge des Entsatzes ums Leben kam. „An der Mauer dieses Hauses errichtete man sein Bildnis aus Stein. Es steht noch dort, und man lobt es.” (Teply 1980: 122)

Ausstattung und Kunstwerke im Burgtheater

Alexander Nehr schuf die Türen des Theaters.

Vorgängerhäuser

Einst standen hier mehrer Häuser, es handelte sich um Stadt 73, 14 und 1166.

Stadt 14 gehörte 1775 der Familie Palffy, sie nutzen die Gebäude als Stallungen. 1803 ließ Franz Palffy diese Stallungen neu erbauen. [5]

Gehe weiter zu Universitätsring 4 | Löwelstraße 2-4

Gehe zurück zu Universitätsring | Löwelstraße | | Straßen des 1. Bezirks

Quellen

- ↑ Wien seit 60 Jahren, ein Album für die Jugend, Gerlach&Wiedling, Wien, 1908

- ↑ Eugen Meßner, Die Innere Stadt Wien, ÖBV, S. 49 ff

- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/144.htm

- ↑ www.burgtheater.at

- ↑ Carl August Schimmer: Ausführliche Häuser-Chronik der innern Stadt Wien, mit einer geschichtlichen Uebersicht sämmtlicher Vorstädte und ihrer merkwürdigsten Gebäude, Kuppitsch, 1849, S. 14