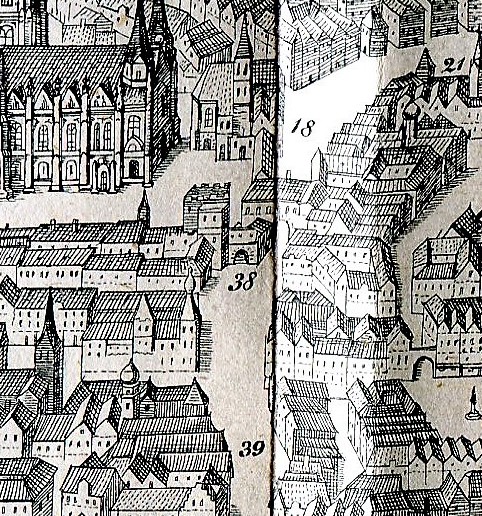

Rund um den Dom, die Ost-Seite

Die Ost-Seite ist von Seiten der

Domgasse zugänglich. An der Ost-Seite sind der Albertinische Chor von Außen, das Lacknersche Ölbergrelief und der Zahnweh-Herrgott zu finden.

Der Albertinische Chor

Der Ostteil des Doms besteht aus einem dreischiffigen Chor, der nach Albrecht II. benannt ist. Er wurde zwischen 1304 und 1340 errichtet und – um die anderen Bautätigkeiten nicht zu behindern – um das bestehende romanische Presbyterium herum gebaut. Erst nach Fertigstellung der Bauarbeiten wurde dieses dann abgerissen.

Das Lacknersche Ölbergrelief

Das Relief, das den Ölberg zeigt, stammt vermutlich aus dem Jahr 1440.

Grabstein des Mathias Cornax

Der Grabstein, der sich hier findet, könnte der von Mathias Cornax (*1508 in Olmütz, Mähren, (Olomouc, Tschechische Republik), +29. November 1564 in Wien) sein (nicht bewiesen!), er war ein bekannter Wiener Arzt und Apotheker.

Der Zahnweh-Herrgott

In der Armenseelennische steht der Zahnweh-Herrgott. Zahnweh war im Mittelalter sehr gefürchtet, weil die Behandlung im Herausbrechen bestand.

Die Legende vom Zahnweh-Herrgott

Armenseelennische – Zahnweh-Herrgott

Die Sage: An einem feuchtfröhlichen Abend kamen die drei Trunkenbolde Diepold, Georg und Wendelin an dem Herrgott vorbei.

Lallend machten sie sich über die Statue lustig: „Seht her, der Knabe hat Zahnschmerzen“, „Kein Wunder, wenn er täglich im Zug steht!“

Einer nahm sein Tuch vom Hals und wickelte es dem Herrgott so um den Kopf, dass die Backen bedeckt waren.

In derselben Nacht bekamen alle drei schreckliche Zahnschmerzen. Es half nichts dagegen, selbst der Arzt war ratlos.

Da erkannten die Drei, dass sie für ihre Lästerung bestraft wurden. Eilig liefen sie zum Steffl und leisteten kniend vor der Statue Abbitte.

Selbst zum Gespött der Leute geworden, verschwanden die Zahnschmerzen jedoch.

Seither spricht man vom Zahnweh-Herrgott.

Die traurige Figur wurde 1625 durch den Hofmeister der Laurenzerinnen, Wolf Salzmann, errichtet.

Zahnweh war im Mittelalter sehr gefürchtet, weil die Behandlung im „Herausbrechen“ bestand. Die Behandlung wurde auf Jahrmärkten von Kurpfuschern und Quacksalbern ausgeübt. Bevor man sich also auf so eine Behandlung einließ, versuchte man es mit alternativen Heilmitteln. Schon im Jahr 1080 n.Chr. wurde in den Schriften des Constantinus Africanus 185 Pflanzen angeführt, wie Weinessig, Knoblauch, Zimt, Alaun, Arsen, Kamille, Wachs, Bilsenkraut, Honig und Myrrhe. Sie alle sollten den Schmerz lindern oder sogar heilen.

Lange Zeit wurde auch Bilsenkraut bei Entfernung von „Zahnwürmern“ eingesetzt. Dazu leitete man den schmerzstillenden Rauch des Bilsenkrautes mittels eines Trichters auf den kranken Zahn und holte den „Wurm“ (den es natürlich nicht gibt) mit dem weißen Kern des Bilsenkrautsamens auf spektakulärer Weise heraus. Die naiven Zuschauer waren beeindruckt.

Noch im 16. Jahrhundert und sogar später machten dubiose Medikamentenverkäufer und fahrende Zahnbrecher gutes Geschäft. Sie boten als fahrende Händler Linsenbrei gegen Abszesse im Mund und Pfefferbrei gegen Zahngeschwulst an.

Das Danhausersche Fresko

Die Nische versammelt hier Werke aus sieben Jahrhunderten, sie ist durch ein Holzdach mit Kupferdeckung (1892) überdacht.

Zur rechten Seite des traurigen Herrgotts ist das "Danhausersche Fresko" zu sehen. Es ist ein Werk des Biedermeiermalers Josef Danhauser aus dem Jahr 1827 und stellt in kräftigen Farben das Fegefeuer „mit der himmlischen Madonna“ – ein klassisches Armenseelen-Thema (Fürbitte Mariens für die im Purgatorium) – dar.

In den 1970er Jahren entdeckte man, dass das Gemälde Zerstörungen ausgesetzt war, die durch ausströmende Warmluft aus den Katakomben ausgelöst wurde. Die Kondensfeuchtigkeit ließ das Fresko immer mehr verblassen. Die Lüftungsöffnungen von der Herzogsgruft wurden daher damals unter eine bestehende Stufe verlegt. [1]

Zur linken Seite der Statue sieht man drei Passionsreliefs, die wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert stammen.

Passionsfresken

Beim weiteren Rundgang Richtung Südturm entdeckt man an der Außenfassade des Winterchores (früher die Schatzkammer) sechs Passionsfresken aus dem 15. Jahrhundert (von links nach rechts):

- Christus vor Kaiphas,

- Geißelung,

- Dornenkrönung,

- Ecce homo Szene,

- Verurteilung durch Pilatus,

- Kreuztragung

Entdeckt wurden die Fresken erst, als die darüberliegenden Reliefs (ebenfalls die Passionsgeschichte erzählend) zum Schutz vor Verwitterung abgenommen wurden, und in das Innere des Doms verbracht wurden. (siehe dazu: Stephansdom: Passionsreliefs)

Sagen und Legenden

Im Umfeld dieses Freskos soll sich folgende Sage abgespielt haben.

Die Legende »Lasst die Toten ruhen!«

Heilthumstuhl – Darstellung

Über dem Ecce Homo-Bild am Platz bei Sankt Stephan hing einst eine Lampe; eine alte Witwe hatte sie zu Ehren des Bildes gestiftet.

Daneben stand ein Beinhaus, das die Knochen der ausgegrabenen Toten verwahrte.

Einer der Kirchendiener, die im Umkreis des Domes wohnten, hatte sich bis elf Uhr nachts bei einem Nachbarn aufgehalten.

Der Gastgeber versprach, den Kirchendiener auf seinem Heimweg zu begleiten, und so gingen die beiden in der sonst dunklen Nacht –

beleuchtet nur durch die kleine Lampe der Witwenstiftung und eine Handlaterne – über den Friedhof.

Da ging plötzlich das Licht aus. Der Kirchendiener, der schon einiges getrunken hatte und daher beherzter als sein Begleiter war,

machte sich in Richtung der Lampe auf, um sie wieder zu entzünden.

Kaum beim Beinhaus angekommen, meinte der Angetrunkene:

„Habe ich denn keinen Schwager oder Freund allhier, der mir das Licht hätte können nachtragen, da ich es doch besser brauche als ihr, die ihr alle schon seid schlafen gegangen?“

Er hatte es ausgesprochen und das Licht der Lampe wieder entzündet, als ein Gelächter ertönte und die Lampe wieder ausblies.

Als er sich zum Gehen umdrehte, flogen ihm plötzlich Knochen hinterher, sodass er seine eigene Laterne verlor.

Der noch bange wartende Freund flüchtete bei dem Anblick und ließ den unglücklichen Spötter allein zurück.

Bis um zwölf Uhr Mitternacht kämpfte der arme Kirchendiener gegen ein ganzes Heer von Untoten und blieb schließlich halb tot am Platz liegen.

Am nächsten Vormittag fanden ihn Vorbeigehende und brachten ihn in seine Wohnung; doch der Mann fiel in eine schwere Krankheit,

an der er schließlich starb.[2]

Todesangst Christi

In der anschließenden Nische trifft man auf eine, für österreichischen Boden sehr charakteristische, szenenreiche Todesangst-Christi-Darstellung aus der Zeit der späten Gotik, die ganz aus dem Erlebnis der Wiener Passionsspiele gestaltet ist. Das große Epitaph (Epitaph = Gedächtnismal für einen Verstorbenen) wurde vom Kirchenmeister Lienhart Lackner und seiner Gattin Magdalena gestiftet. Vor der Stadtansicht sind die Verhaftungsszene und die schlafenden Jünger zu sehen.

Grabdenkmäler an der Ost-Seite

Barbara Welling († 1519)

Ort: Am Chor

Beruf: Gemahlin des Jobst Welling, Doktor der Rechte

Material: Lienbacher Marmor

Anmerkung: Das Epitaph wurde von Niclas Welling, dem Bürgermeister von Krems, 1567 renoviert.

Kasimir von Seckenhof († 1542)

Ort: Am Chor

Beruf: Ritter zu Kirchperg

Material: Bronze

Anmerkung: Kruzifix mit knieender Ehefrau; im Hintergrund acht Kinder.

Christoph Hillinger († 1560)

Ort: Am Chor

Beruf: fürstsalzburgerischer Rat, Offizial in Österreich

Material: Lienbacher Marmor

Anmerkung: Bärtiger Mann in Gelehrtentracht; vor einer Balustrade mit Totenkopf.

Hans Christoph Hindterhofer († 1664)

Ort: Am Chor

Beruf: Kammerdiener der Kaiserin Eleonore

Material: Solnhofer Kalkschiefer

Anmerkung: Weiters: seine Witwe Barbara (gest. 1679).

Anton Bormastin († 1713)

Ort: Am Chor

Beruf: Hofsprachmeister

Material: Lienbacher Marmor

Anmerkung: Weiters: seine Gattin Maria; sein Bruder Jakob, kaiserlicher Kammerdiener (gest. 1728).

Georg Weingartner († 1600)

Ort: Am Chor

Beruf: Ingrossist der österreichischen Kanzlei

Material: Adneter Marmor

Anmerkung: Christus am Kreuz mit Stifter und drei Frauen.

Sebastian Tengnagel († 1636)

Ort: Am Chor

Beruf: Kaiserlicher Rat, Hofbibliothekar; Stadtanwalt; kundig in 15 Sprachen

Material: Solnhofer Kalkschiefer

Anmerkung: Weiters: seine Gattin Ursula (gest. 1628).

Lienhart Lackner († 1517)

Ort: Am Chor

Beruf: Kirchenmeister von St. Stephan

Material: Lienbacher Marmor

Anmerkung: Wappenrelief.

Barbara Lackner († 1501)

Ort: Am Chor

Material: Leithakalkstein

Anmerkung: Weiters: Magdalena Lackner (gest. 1555). Lünette mit Inschrift.

Franz Lackner († 1571)

Ort: Am Chor

Beruf: Innerer Rat

Material: Solnhofer Kalkschiefer

Anmerkung: Weiters: erste Gattin Dorothea mit sechs Kindern; zweite Gattin Katharina (in Baden begraben); dritte Gattin Eva. Motiv: Christus in der Vorhölle.

Hans Straub († 1440)

Ort: Am Chor

Beruf: Bürger

Material: Lienbacher Marmor

Anmerkung: Wappenrelief.

Leopold Gartner († 1603)

Ort: Am Chor

Beruf: Innerer Rat und Stadtrichter

Material: Lienbacher Marmor

Anmerkung: Weiters: erste Gattin Sophia (gest. 1583) und zweite Gattin.

Johann Khlele († 1610)

Ort: Am Chor

Beruf: Innerer Rat und Apotheker

Material: Adneter Marmor

Anmerkung: Das Epitaph wurde um 1615 gesetzt.

Ferdinand Leinwather († 1593)

Ort: Am Chor

Material: Solnhofer Kalkschiefer

Anmerkung: Motiv: Auferstehung Christi.

Unbekannt († 1593)

Ort: Am Chor

Material: Sterzinger Marmor

Anmerkung: Wappenrelief mit Dreifaltigkeit.

Mathias Wiener († 1628)

Ort: Am Chor

Beruf: ältester Reichshofkanzleischreiber

Material: Weißer Marmor (Fragment)

Anmerkung: Wappen.

Quellen

- ↑ Der Dom, Mitteilungsblatt des Wiener Domerhaltungsvereines, Folge 2/1971

- ↑ J. Gebhart: Österreichisches Sagenbuch. Lauffer & Stolp, Wien, 1862, S. 5f.