1. Karolinen-Kinderspital

- Bezirk

- 9., Alsergrund

- Aliasadressen

- =Sobieskigasse 31/31A

- =Ayrenhoffgasse 5

- Konskriptionsnummer Thury, Lichtenthal

- vor 1862: - Grünfläche Ruprechtsgasse

- vor 1847: -

- vor 1821: -

- vor 1795: -

- Baujahr

- 1878, Zubauten: 1896

- Architekten (Bau)

- Ferdinand Dehm, Franz Olbricht, Eugen Fassbender

Das Haus, erstes Karolinen-Kinderspital - Architektur und Geschichte

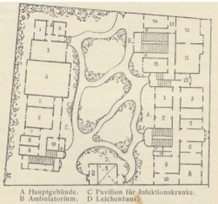

Errichtet wurde das erste Karolinen-Kinderspital als Kinderspital von Ferdinand Dehm, die Stiftung für ein Kinderspital mit 24 Betten geht auf Karoline Riedl († 1878) zurück. Sie wollte damit mittellosen Kindern der Pfarre Lichtental helfen.[2] Die Anstalt wurde knapp nach ihrem Tod, am 4. November 1879, in einem umgebauten Wohnhaus in der damaligen Schubertgasse 2 (heute Schubertgasse 23) eröffnet.[3] Eine Erweiterung auf 50 Betten war durch einen Zubau im Jahr 1896 möglich. 1912 bis 1913 entstand schließlich der groß dimensionierte Neubau an der Sobieskigasse 31 nach Plänen von Eugen Fassbender, der 1914 eröffnet wurde und rund 120 Betten umfasste.[4][5] 1906 wurde auch eine Neugeborenenstation eingerichtet.

Der Bau des Kinder-Infektionspavillons an der Ayrenhoffgasse wurde 1923 bis 1925 nach Plänen des Stadtbauamt-Architekten Adolf Stöckl vorgenommen.[6] In der NS-Zeit wurde das Spital umbenannt und unter dem Namen „Emil von Behring-Kinderkrankenhaus“ geführt.[7]

1951 wurde die hier integrierte Pathologie in die Allgemeine Poliklinik verlegt, 1977 schloss man das Spital; die Abteilungen wurden in das damalige Wilhelminenspital (heute Klinik Ottakring) verlegt.[8]

Die Stiftung

Die Stiftung wird heute durch die Generaldirektion des Wiener Gesundheitsverbundes und die MA40 betreut.

Der heutige Zweck, der dem Grunde nach dem damaligen folgt, lautet so: [9]

- Förderung der Gesundheitspflege in Hinblick auf Kinder und Jugendliche und diesen nahestehende Personen mit dem Zweck der Gesundheitsförderung sowie medizinischen, therapeutischen und psychosozialen Versorgung, um stationäre Aufenthalte in Gesundheitseinrichtungen zu vermeiden, soweit diese nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von den Sozialhilfe-, Kinder- und Jugendhilfe- oder Sozialversicherungsträgern zu erbringen oder zu finanzieren sind

- Fürsorge für kranke Kinder und Jugendliche sowie diesen nahestehende Personen in Hinblick auf eine Lebensbewältigung und ein lebenswertes Leben außerhalb stationärer Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen, soweit diese nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von den Sozialhilfe-, Kinder- und Jugendhilfe- oder Sozialversicherungsträgern zu erbringen oder zu finanzieren sind

Heutige Nutzung

Nach der Schließung des Spitals im Jahr 1977 und der Verlegung der Abteilungen in das damalige Wilhelminenspital wurde der Baukomplex in den 1980er-Jahren schrittweise umgenutzt. Zwischen 1983 und 1987 wurde das Gebäude zu einem Heim für behinderte Jugendliche mit Tagesheimstätte umgebaut; die Planung stammt von den ArchitektInnen Edith Lassmann und Lucio Philipp Lichtenecker.[10]

Heute sind hier unter anderem Einrichtungen von „Jugend am Werk“, ein Kindergarten und eine Kompetenzstelle zur Weiterentwicklung von Kindern und Jugendlichen untergebracht.[11]

Gedenktafel

Ambulatorium

und

Infektionsabteilung

des

Karolinen-Kinderspitales

der Stadt Wien

Erbaut

in den Jahren 1923-1925

unter den Bürgermeistern

Jakob Reumann und Karl Seitz

und den Amtsführenden Stadträten

Hugo Breitner

Franz Siegel

Prof. Dr. Julius Tandler

von dem Direktor

Prof. Dr. Wilhelm Knöpfelmacher

nach den Plänen und ausgeführt vom

Wiener Stadtbauamt

durch

Ing. Architekt Adolf Stöckl

und

Ing. Hans Gundacker

Ansichten

- Ansichten

Kapelle im Kinderspital um 1936 [12]

Kinderübnernahmestelle um 1926[13]

Infektionskrankensaal um 1926[14]

→ weiter zu Sobieskigasse 32 | Ayrenhoffgasse 6

← zurück zu Sobieskigasse | Ayrenhoffgasse

Quellen

- ↑ NN: Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts : ein Führer in technischer und künstlerischer Richtung, Band 2: Hochbau und Architektur, Plastik und Kunstsammlungen, Gerlach & Wiedling, Wien, 1906. S. 250

- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/83.htm

- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Karolinen-Kinderspital

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Karolinen-Kinderspital

- ↑ https://www.routeyou.com/de-at/location/view/48092841

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Infektionspavillon_des_Karolinen-Kinderspitals

- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Karolinen-Kinderspital

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Krankenh%C3%A4user_im_Nachkriegs-Wien

- ↑ https://www.wien.gv.at/recht/gemeinderecht-wien/fonds-stiftungen/stiftungen/riedl.html

- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Karolinen-Kinderspital

- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wien_-_ehem._Karolinen-Kinderspital,_Gedenktafel.JPG

- ↑ Martin Gerlach jun. (Fotograf), Kapelle im Karolinen Kinderspital (9., Sobieskigasse 31), Blick gegen den Altar, um 1936, Wien Museum Inv.-Nr. 211004, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/26316/)

- ↑ Unbekannt, 9., Sobieskigasse 31 / Ayrenhoffgasse 9 - Kinderübernahmestelle, um 1926, Wien Museum Inv.-Nr. 57962/79, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/421990/)

- ↑ Carl (Karl) Zapletal (Fotograf), 9., Sobieskigasse 31 / Lustkandlgasse 50 / Ayrenhoffgasse 9 - Kinderübernahmestelle - Infektionskrankensaal - Innenansicht, um 1926, Wien Museum Inv.-Nr. 57962/94, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/422014/)

![Kapelle im Kinderspital um 1936 [12]](/images/6/68/Karolinen_Kinderspital_Kapelle_Wien_Museum_Online.jpg)

![Kinderübnernahmestelle um 1926[13]](/images/e/e7/Karolinen_Kinderspital_Wien_Museum_Online_1.jpg)

![Infektionskrankensaal um 1926[14]](/images/0/04/Karolinen_Kinderspital_Wien_Museum_Online_2.jpg)