Stephansdom: Die Nord-Seite

Die Nord-Seite

Prinz-Eugen-Kapelle

Hier wurde 1736 Prinz Eugen begraben. In dieser Kapelle hängt ein Kruzifix mit echten Barthaaren. Die Legende sagt, der Bart sei immer wieder nachgewachsen, nachdem ihn fürsorgende Jungfrauen alljährlich am Karfreitag gestutzt hätten.

Abgang zu den Katakomben

Direkt neben dem Aufzug befindet sich der Abstieg zu den Katakomben des geheimnisvollen gotischen Meisterwerks. Die unterirdischen Begräbnisstätten geben mit der Bischofsgruft den Bischöfen des Stephansdoms die letzte Ruhestätte. Auch die Sarkophage des Herzog Rudolfs und weiterer Mitglieder aus dem Hause der Habsburger sowie auch Urnen mit den Eingeweiden der Habsburger, die zwischen 1564 und 1878 verstorben sind, werden in den Katakomben des Stephansdoms aufbewahrt.

Valentinskapelle

Oberhalb der Prinz-Eugenkapelle (Savoyenkapelle) befindet sich die Valentinskapelle. Sie ist auch als Reliquienkapelle bekannt, so liegen hier die Gebeine des Heiligen Valentin. Weiters gibt es hier ein Stück des Tischtuchs vom Letzten Abendmahl.

Bischofstor

Wie der Name schon sagt, trat hier nur der Bischof in den Dom ein, heute befindet sich hier der Domshop. Die Figuren am Tor sind der Tod, die Auferstehung und die Krönung Marias. Aber auch Fremdenhass bildet sich hier ab: Die Heilige Barbara steht auf einem Juden, der nach Luft ringt, die Heilige Katharina mit dem Rad, die auf einen heidnischen Philosophen eintritt, und die heilige Euphemia, die mit ihren Füßen einen Drachen (Sinnbild für Protestanten) malträtiert.

Hier steht das Stifterpaar Katharina und Rudolf der IV. (daher auch der Name „Fürstenportal“), begleitet werden sie von weiblichen Heiligen – das Schiff hinter diesem Eingang nannte man das „Frauenschiff“. Katharina wurde mit 11 Jahren an den damals 19 jährigen Habsburger (der nur 26 Jahre alt wurde) vermählt.

Einige Rätsel des Doms gehen auf eben diesen Stifter Rudolf zurück. An der östlichen Wand des Bischofstores ließ er eine Geheimschrift anbringen. Sie ist entschlüsselt und verweist auf "Rudolf aus edlem Stamm, der Stifter". Sie sagt aus, dass sich hier (in dieser Kirche) auch sein Grab befindet.

"Hic est sepultus nobili stirpe dux Rudolphus fundator". Erst durch diesen Text erhielt Rudolf IV. den Beinamen "der Stifter". Von besonderer Bedeutung ist der durch verehrungsvolle Berührung stark abgegriffene Kolomanistein, der unter Rudolf IV., dem Stifter, im Jahre 1361 eingemauert wurde.

Der Kolomanistein

Gleich am Türstock rechts des Bischofstores ist ein Stein eingemauert, darauf ist eine Inschrift zu sehen; sie ist jedoch schon ganz verwischt und kaum mehr leserlich. Darin heißt es, auf diesem Steine sei einst der heilige Koloman gemartert worden, die Legende berichtet dazu Folgendes:

| Die Sage | Der heilige Koloman | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Leere Nische – die drei TatermännerHinter dem Bischofstor befindet sich eine leere Nische, in der früher 3 Tatermänner (heidnische Götter - eigentlich Elfen) hinter Gittern standen. Vor der Anbetung wurde mittels einer Inschrift gewarnt, bis sie endgültig weggeräumt wurden. Im Volksmund wurde sie auch die „Nische von Luziferl, Spirifankerl und Spiriginkerl“ genannt.

Das AdlertorDas Adlertor ist der Eingang zum Frauenschiff und unter dem Nordturm gelegen. Der Name kommt daher, dass auf dem Turm eine Adlerfigur stand. Das Metallstück außen wird als Asylring bezeichnet – ist ursprünglich jedoch ein Relikt einer Seilwinde, die für den Bau benötigt wurde. Tatsächlich standen die Menschen, die sich hierher flüchteten unter dem Schutz der Kirche, wie es Leopold IV. Ende des 12. Jahrhunderts bestimmt hat. Daher kommt das Sprichwort „ich bin im Leo“. 1637 wurde durch Kaiser Ferdinand dem III. dieses Recht aufgehoben, weil zu viele Strafverfahren damit unmöglich gemacht oder verzögert wurden. Der unvollendete Nordturm, auch: AdlerturmDen Bau leitete Meister Hans Puchsbaum, der Grundstein dafür wurde am 3. August 1450 durch Propst Simon von Klosterneuburg gelegt. Aufgrund der im Nordturm eingemeißelten Jahreszahlen in den nur wenig übereinanderliegenden Schichten lässt sich ein sehr langsamer Baufortschritt erkennen. Geplant war eine weitgehende Anpassung an den Südturm. Der Nordturm wurde in der Regierungszeit Friedrichs dem III. erbaut. Dem sparsamen Herrscher sagt man nach, er habe bei der Errichtung des Turms verfügt, dass der sehr sauer geratene – und daher unverkäufliche und ungenießbare – Wein des Jahrgangs 1450 zum Anmischen des Mörtels verwendet werden solle. Diese Mischung, spöttisch auch Reisbeißer genannt, soll sich positiv auf das Fundament ausgewirkt haben. [2] Im Gegensatz zum Südturm blieben die Arbeiten am Nordturm jedoch unvollendet. Sein Bau wurde im Jahre 1511 eingestellt und der gotische Nordturm mit seinen 68,3 Metern Höhe erhielt lediglich zwischen 1556 und 1578 einen Abschluss im Stil der Renaissance. Im 19. Jahrhundert wurde nochmals in Erwägung gezogen, den Turm weiter zu bauen, um ihn dem Südturm anzupassen, man verwarf die Pläne jedoch wieder. Aber alles hat zwei Seiten und so ist es auch heute noch diese ganz besondere Asymmetrie der Architektur, die dem Stephansdom mit seinen ungleichen Türmen das charakteristische Aussehen verleiht. Der Nordturm des Steffls kann über 343 Stufen bestiegen werden, die Aussichtsplattform ist aber auch bequem per Aufzug erreichbar.

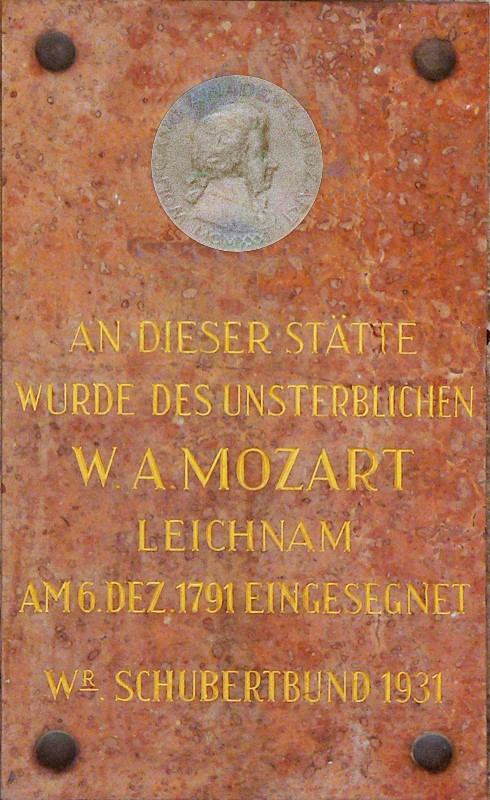

Der Nordturm und der Zweite WeltkriegAls der Zweiter Weltkrieg im April 1945 fast ganz Wien zerstörte, blieb auch der Stephansdom nicht verschont. Über den Nordturm, der damals eingerüstet war, kam in der Nacht vom 11. auf den 12. April Feuer in den Dom. Der Brand vernichtete das Wimpassinger Kreuz, das in der Turmhalle hing, das Dach und schließlich einen großen Teil der Kirche. Die PummerinHeute ist im Nordturm die Pummerin untergebracht (bis zum 2. Weltkrieg war sie im Südturm). Die Pummerin (der Name kommt vom tiefen Klang, dem „Pumpern“), die berühmteste Glocke des Wiener Domes und die zweitgrößte freischwingende Kirchenglocke Europas, hängt im Nordturm des Stephansdomes, der sie auch heute noch sicher mit seiner Turmhaube aus der Renaissance-Zeit schützt. Obwohl die Glocke im 18. Jahrhundert den Namen „Josephinische Glocke“ erhielt, bürgerte sich ihr Kosename (Pummerin, auch: Bummerin) rasch ein. Die Pummerin wiegt 21 Tonnen und muss 21 Sekunden geschwungen werden, bis ein erster Glockenschlag zu hören ist. Sie läutet nicht nur zu Silvester, sondern auch an anderen Tagen im Jahr, wie an Allerseelen, am Stephanitag, am Ostersonntag, am Heiligen Abend, bei Wahl oder Tod eines Papstes – und bei Katastrophen mit Todesopfern, wie an 9/11. Gegossen wurde die größte Glocke Österreichs von Johan Achamer, der am 18. Dezember 1710 den Auftrag von Joseph I. dazu erhalten hatte. Als Material wurden 180 türkische Kanonenkugeln verwendet, die in der Schlacht vom 12. September 1683 eingesammelt wurden. Der Guss der schweren Glocke war am 21.Juli 1711 in der Burggasse 77 im 7. Bezirk abgeschlossen, nun musste nur noch der Transport bewerkstelligt werden. Durch das Rotenturmtor, dem breitesten der Tore Wiens, wurde die Glocke die Rotenturmstraße entlang hochgezogen. Zuvor wurden die unterirdischen Gewölbe noch durch Christian Alexander Oedtl geprüft, ob sie der Belastung standhalten würden. Die Weihe fand am 15. Dezember 1711 statt, das erste Mal geläutet wurde die Pummerin jedoch erst am 26. Jänner 1712, als Kaiser Karl VI. von seiner Krönungsfeier nach Wien zurückkehrte. Das letzte Mal läutete die Original-Pummerin zu Ostern 1937. Als die Stephanskirche am 12.4.1945 brannte, stürzte die Pummerin in die Tiefe und zerschellte. Dabei wurde auch das Türkenbefreiungsdenkmal unwiederbringlich zerstört. Auf Youtube kann eine Doku zur Pummerin angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=_2rPKEzoYLE Das Geläute kann hier abgerufen werden: https://www.youtube.com/watch?v=y_ONnDFl4Ug Die Barbara-KapelleHinter dem Nordturm liegt die, wahrscheinlich schon 1492 fertig gestellte, spätgotische Barbara-Kapelle – sie ist ein Meditationsraum und war ursprünglich dem heiligen Urbanus gewidmet. 1945 brannte die Kapelle restlos aus. In den Kreuzbalken der Kapelle wurden ein Reliquiar mit Asche aus dem Konzentrationslager Auschwitz und ein weiterer mit Erde aus Mauthausen eingesetzt. Seit Mai 2009 befindet sich hier auch eine moderne Skulptur: Schwester Maria Restituta von Alfred Hrdliczka. Sie wurde als Nonne (Hartmann-Schwester) von den Nazis hingerichtet, weil sie sich als Oberschwester des Mödlinger Krankenhauses geweigert hatte, die Kreuze in den Patientenzimmern durch Hakenkreuze zu ersetzen. Die KruzifixkapelleEin Blick durch die schmiedeeisernen Gitter lässt eine Gedenktafel erkennen.

Von hier aus wurde Mozarts Sarg mit einer Kutsche zum Sankt Marxer Friedhof gefahren. Der Stephansdom hatte für Mozart einige wichtige Wegstationen begleitet - hier fand am 4.8.1782 die Hochzeit zwischen Wolfgang Amadeus und Constanze statt, und auch zwei ihrer Kinder wurden hier getauft. Die Stelle als Domkapellmeister (damals sehr gut bezahlt), um die er sich einige Monate vor seinem Tod beworben hatte, erhielt Mozart nicht. Auch für andere Musiker war der Stephansdom bedeutsam: Josef Haydn kam als Achtjähriger hier her, um als Chorknabe seine Karriere zu beginnen. Bis zu seinem Stimmbruch erhielt er hier eine Gesangsausbildung. Zur Zeit als Haydn hier sang, wurde Antonio Vivaldi im Sterbebuch eingetragen (er war im Hauptberuf Priester). CapistrankanzelVon dieser Kanzel rief der Franziskaner Johannes von Capistrano die Wiener zum Aufstand gegen die Türken auf, damals stand die (Holz)Kanzel jedoch noch mitten am Friedhof. Dieser heilige Mönch, ein Schüler Bernhardins von Siena, kam im Jahre 1451 nach Wien, um knapp vor dem Falle Konstantinopels gegen die Türken zu predigen und eine Reform des Minoritenordens durchzuführen. Capistran, der Schutzpatron der Rechtsanwälte, war zur damaligen ein berühmter Heerführer, Inquisitor und Judenverfolger. Capistran ging eher als zweifelhafter Heiliger in die Geschichte ein, indem er eine Geschichte über Hostienschändung erfand, am 2. Mai 1453 318 Juden gefangen nehmen ließ und von ihnen Geständnisse erfolterte. 41 ließ er am Scheiterhaufen verbrennen, die übrigen ließ er unter Einbehaltung ihres Vermögens aus der Stadt vertreiben. Die Eichenholzkanzel wurde bereits 1548 als verfallen beschrieben, sie wurde später aus Stein nachgebildet und 1732 an den Dom gerückt. Die darüber angebrachte Monumentalgruppe der Gloria des Heiligen wurde 1737 von den Franziskanern angebracht. Sie zeigt Johannes von Capistran mit einer Fahne in der rechten Hand, er steht über einem besiegten Türken. Umgeben ist er von Waffen- und Fahnentrophäen und einem Putto. Die Künstler dieses Denkmals waren François Roettiers, Johann Josef Resler. Ein kapellenartiger Vorbau befindet sich neben der Capistrankanzel, hier ist der Abgang zu den Katakomben. Gehe weiter zu Die Ost-Seite Gehe zurück zu Stephansdom | Stephansplatz |

- ↑ Bermann Moritz; Alt- und Neu-Wien. Geschichte der Kaiserstadt und ihrer Umgebungen. 1880: https://archive.org/details/altundneuwienge01bermgoog

- ↑ A. Realis: Geschichten, Sagen und Merkwürdigkeiten aus Wien's Vorzeit u. Gegenwart: Mit Benutzung vaterländischer Balladen von J. N. Vogel, Hagenauer, Wien, 1841. S. 35